▼探す

▼情報収集する&学ぶ

採用全般の連載・コラム一覧

| フリーワード | 指定なし |

|---|---|

| ジャンル |

採用全般

|

| 会員限定 | 指定なし |

-

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「AI採用」とは? 活用場面・企業事例・メリット・注意点を解説

デジタルテクノロジーの進歩に伴い、ビジネスシーンでのAI(人工知能)活用が一般化し、近年では、「AI採用」を推進する企業も増えている。それも、大手企業だけではなく、中小企業にも広がっている。そこで、本...

2025/10/21

新卒採用 採用全般 人事・業務システム -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「ワークライフバランス」の意味と正しい使い方とは? 企業事例や推進のメリットを解説

「ワークライフバランス」は、「プライベートを充実させるために仕事と生活の時間配分を行うこと」と認識されていることも多いが、実際には「仕事と私生活の両方を充実させること」を意味する。「ワークライフバラン...

2025/10/07

採用全般 人事制度 人事・労務全般・その他 -

「HR・人事関連サービス」選び方のポイント&おすすめ紹介【比較表あり】

「HR・人事関連サービス」選び方のポイント&おすすめ紹介【比較表あり】「ダイレクトリクルーティングサービス」編集部おすすめ比較! メリット・費用相場・スカウトとの違いなどを解説

人材不足が深刻化し、優秀な人材の確保が困難になっている今、企業が自ら候補者にアプローチする「ダイレクトリクルーティング」が注目されている。求人広告や人材紹介に頼らず、転職潜在層に訴求でき、自社に最適な...

2025/09/18

キャリア採用 アルバイト・パート 採用全般 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「内定者研修」とは? 目的・ゴール・内容と注意点を人事担当者向けに解説

昨今は人材の確保がますます難しくなっているだけでなく、内定辞退も多くなっている。その背景には内定を得た後も「自分の判断が正しかったのか」、「職場環境に溶け込めるのだろうか」などといった内定者の不安や悩...

2025/09/09

新卒採用 採用全般 人材育成・研修全般 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説【面接官向け】「採用面接」の進め方と質問例・人材を見抜くポイントを解説

どの企業にとっても、優秀な人材の確保は重要な経営課題だ。「採用面接」の場でいかに応募者の適性や資質を見抜いていくか。多くの人事担当者、面接官が頭を悩ませているだろう。せっかく採用に至っても、ミスマッチ...

2025/09/08

新卒採用 キャリア採用 採用全般 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「採用代行(RPO)」とは? メリットや料金相場・注意点を徹底解説

人材難が加速し、採用競争がますます厳しくなっている中、より戦略的かつ効率的な採用活動が求められている。「採用代行(RPO)」は単なる採用業務の委託ではなく、採用活動そのものの質を高めるために有効な手段...

2025/08/25

新卒採用 キャリア採用 採用全般 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「労働条件通知書」とは? 記入例・記載事項・発行タイミングを解説

企業が従業員を雇用する場合、必ず発行しなければいけない書類が「労働条件通知書」だ。労働条件の提示は法律でも義務付けられているが、従業員にとっては安心材料となる。人事担当者であれば、「労働条件通知書」に...

2025/07/29

新卒採用 採用全般 雇用管理・賃金 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務【採用と人権】人権を尊重した「選考採用」とは? 『学力試験・作文』、『適性検査等』が“就職差別”とならないためのポイント

新たな人材を採用する方法として、応募書類・面談などさまざまな方法があります。その方法の中から、今回は「学力試験・作文」、「適性検査等」にスポットをあてていきます。厚生労働省では「公正な採用選考をめざし...

2025/07/10

新卒採用 キャリア採用 採用全般 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「リファラル採用」とは? メリット・導入手順・注意点を解説

採用手法が多様化する傾向にある中、新たなアプローチとして注目度が高まっているのが「リファラル採用」だ。自社の社員から、採用条件に合致する知人や友人を紹介してもらうという採用手法である。ただし、ミスマッ...

2025/07/02

キャリア採用 アルバイト・パート 採用全般 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説【テンプレートあり】「退職証明書」とは? 記載項目と書き方を解説

「退職証明書」は、従業員が退職する際に本人からの請求のもとに、会社側が発行する書類である。転職先から提出を求められたり、国民年金・国民健康保険に加入する際などに必要となったりする。そこで本稿では「退職...

2025/06/30

採用全般 雇用管理・賃金 人事・労務全般・その他 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「新卒採用」の意味や目的とは? 担当者必見のメリットやフロー、中途採用との違いなどを解説

ヒトは企業にとって最大の経営資産となるだけに、新たな人材をどう採用するかは人事担当者だけでなくマネジメント層にとっても、大きな問題と言える。実際には、「新卒採用(新卒一括採用)」が良いのか、中途採用が...

2025/06/20

新卒採用 採用全般 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「ポテンシャル」の意味や高い人の特徴とは? 採用や人材育成に役立つ見極め方も解説

「ポテンシャル」とは潜在能力や将来の可能性を意味し、ビジネスシーンにおいてもよく使われるキーワードだ。採用や人材育成などの人事の現場では、「ポテンシャルの高い人材を採ろう」、「従業員のポテンシャルを高...

2025/06/19

採用全般 テーマ別研修 人材育成・研修全般 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「雇用契約書」とは? 労働条件通知書との違いや記載事項・作成方法を解説

採用難が続くなかでは、新規および既存の人材が安心して働ける環境を作り、能力を存分に発揮してもらうこと、また離職・休職を抑止することが不可欠となる。従業員の“安心”につながると同時に、労働契約に関わるト...

2025/06/17

採用全般 人事・労務全般・その他 人事・業務システム -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務【採用と人権】なぜ採用業務に関わる担当者が「人権尊重」への理解を深めることが必要性なのか

厚生労働省では「公正採用選考特設サイト公正な採用選考を目指して(以下、厚労省サイト)」を設置し、「就職差別」の防止に向けた取り組みを推進しています。なぜ、採用場面で人権尊重の必要性が問われているのか、...

2025/06/17

新卒採用 キャリア採用 採用全般 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「第二新卒」とは? 定義や転職事情と企業における採用のポイントを解説

どの企業も人手不足に悩むなか、ポテンシャルに期待して「第二新卒」が注目されている。大卒者の約3割が3年以内に離職する現状において、「第二新卒」は豊富なターゲットとなっているのだ。ただし、「第二新卒」を...

2025/05/28

キャリア採用 採用全般 人材育成・研修全般 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務採用面談の場面で「家族」の話題はNG? “就職差別”とならない選考採用のポイントを解説

会社における「人権」へ向き合う姿勢が、ますます求められています。さまざまな言動が「人権に配慮したものか」を自問自答する姿勢を身に付けることが必要です。今回は「採用面談の場面で“家族に関すること”の話題...

2025/05/14

新卒採用 キャリア採用 採用全般 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「年収の壁」とは? 6つの種類や支援強化パッケージをわかりやすく解説【一覧表】

「年収の壁」には幾つかの種類があるが、基本的には税金や社会保険料が変わってきてしまうボーダーラインを意味する。なので、パートタイムやアルバイトを自社の重要な労働力として位置づけている企業からすると、短...

2025/05/12

採用全般 雇用管理・賃金 人事・労務全般・その他 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務AI活用や採用マーケティングなど、人手不足を乗り切る「採用活動」の時流とは

2024年に厚生労働省が公表した「令和6年版 労働経済の分析(労働経済白書)」によると、今後も人口減少や高齢化が続くことが見込まれる中、人手不足は「長期かつ粘着的」に続く可能性があるそうだ。慢性的な人...

2025/04/24

新卒採用 キャリア採用 採用全般 -

書籍・本 紹介/レビュー

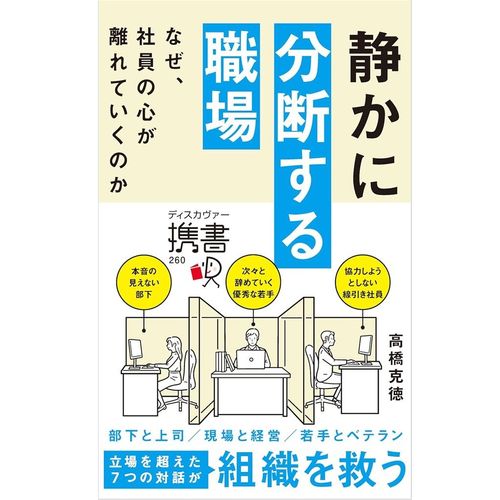

書籍・本 紹介/レビュー『静かに分断する職場 なぜ、社員の心が離れていくのか』高橋 克徳 (著)(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

現代の職場で静かに進行する「分断」とは何か? 『静かに分断する職場 なぜ、社員の心が離れていくのか』は、28万部のベストセラー『不機嫌な職場』から17年を経て再び著者・高橋克徳氏が問いかける一冊。 忙...

2025/04/07

採用全般 人材育成・研修全般 組織風土 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「経営者」の定義や役割とは? 主な仕事内容や必要なスキル・知識も解説

社会環境やマーケットが大きく変わりゆく現代で、企業は生き残りを賭け、さらなる競争に立ち向かっていかないといけない。そうした中で、ますます重要性が問われているのが、「経営者」としての資質だ。状況の認識が...

2025/03/24

採用全般 テーマ別研修 人材育成・研修全般