大企業の7割が次世代リーダー育成に着手

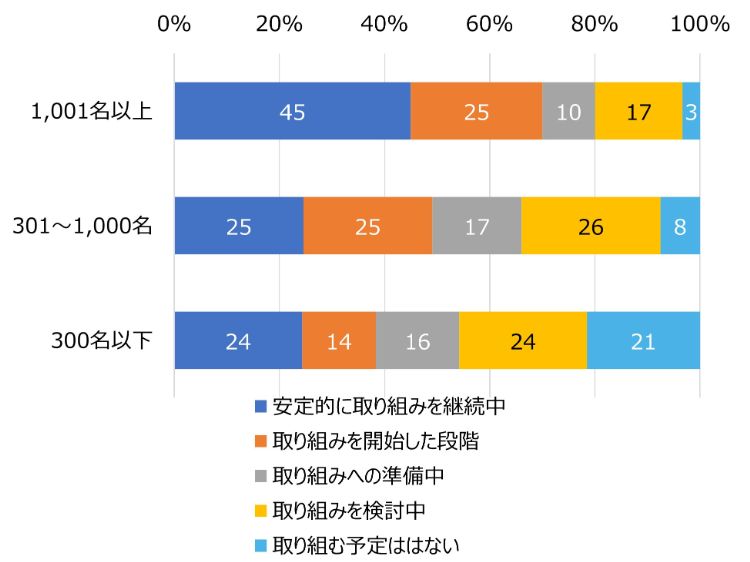

まず、次世代リーダー育成に関する企業の取組み状況や取組み方針について見てみる。なお、本調査では、将来的に経営や事業・職能部門のトップを担う「次期経営幹部候補」のことを「次世代リーダー」と定義している。「次世代リーダーの育成・確保に関する取組み状況」について、企業規模別に見てみると、従業員数1,001名以上の大企業では「安定的に取組みを継続中」(45%)と、「取組みを開始した段階」(25%)とを合計した「既に取り組んでいる企業」(以下同じ)が70%と7割を達している。対して、301~1,000名の中堅企業では「既に取り組んでいる企業」は50%、300名以下の中小企業ではさらに少なく38%と4割未満にとどまっており、企業規模が大きいほど、次世代リーダーの育成・確保の取組みが進んでいる状況がうかがえる(図表1‐1)。

【図表1‐1】企業規模別 次世代リーダー育成に関する企業の取組み状況・方針

次世代リーダー育成に関する企業の取組み方針について見てみる。

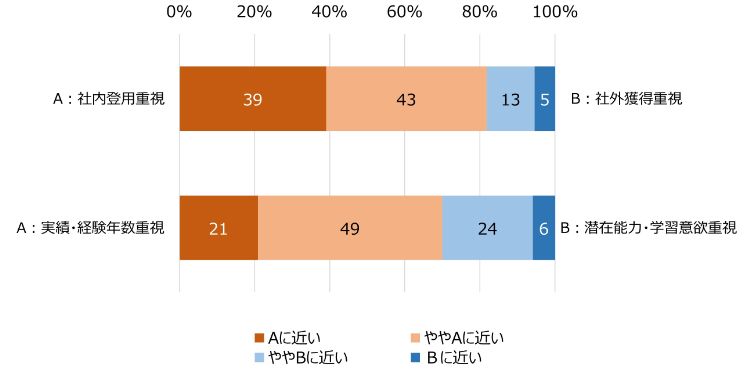

まず、次世代リーダー確保のための方法について、「A:社内登用重視」と「B:社外獲得重視」のどちらの方針に近いか聞いたところ、「Aに近い」(39%)と「ややAに近い」(43%)との合計が82%と、社内登用重視派の企業の割合が圧倒的に高いことが分かる。次に、次世代リーダーの選抜にあたって重視する点について、「A:実績・経験年数重視」と「B:潜在能力・学習意欲重視」のどちらに近いか聞いたところ、「Aに近い」(21%)と「ややAに近い」(49%)との合計が70%と、実績や経験年数を重視する企業の割合が高くなっている(図表1‐2)。

多くの企業が「社内人材を、実績や経験を積ませながら育成していく」という伝統的な次世代リーダー育成方針を採用していることが分かる。ただし、潜在能力・学習意欲重視派も30%となっており、従来の年功序列的な選抜方法からの転換を模索する企業も一定数存在することがうかがえる。

【図表1‐2】次世代リーダー育成・確保に関する方針

次に、「次世代リーダーに求める役割・タイプ」について方針を見てみる。

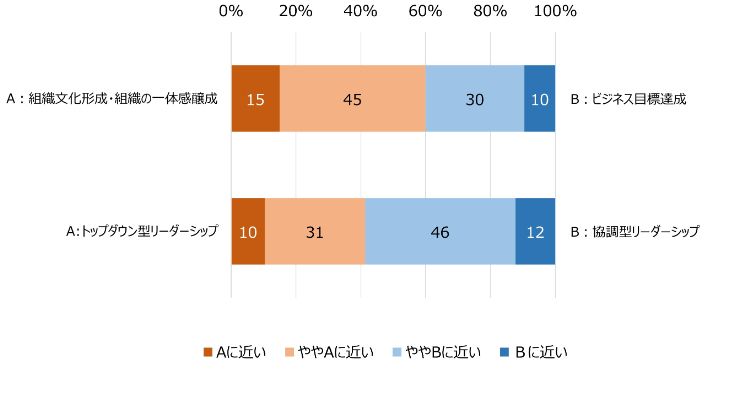

まず次世代リーダーに求める役割について、「A:組織文化形成・組織の一体感醸成」と「B:ビジネス目標達成」のどちらに近いか聞いたところ、「Aに近い」(15%)と「ややAに近い」(45%)との合計が60%と、ビジネス目標達成より組織文化形成・組織の一体感醸成の役割を求める企業の割合がやや高くなっている。また、次世代リーダーに求めるリーダーシップタイプについて、「A:トップダウン型リーダーシップ」と「B:協調型リーダーシップ」のどちらに近いか聞いたところ、「Bに近い」(12%)と「ややBに近い」(46%)との合計が58%と6割に迫り、協調型のリーダーシップを重視する企業の割合がやや高いことが分かる。これらの結果から、多くの企業は次世代リーダーに対し、短期的な業績向上といった役割だけでなく、組織の基盤となる文化や一体感の醸成を期待していることがうかがえる(図表1‐3)。

【図表1‐3】次世代リーダー候補選定の基準、次世代リーダーに求める役割

育成ターゲットは「部門長」が7割、現場リーダー重視の傾向

次世代リーダーの育成において、どのようなポジションの人材を育成対象とし、どのようなポジションをターゲットとしているのかについて見てみる。

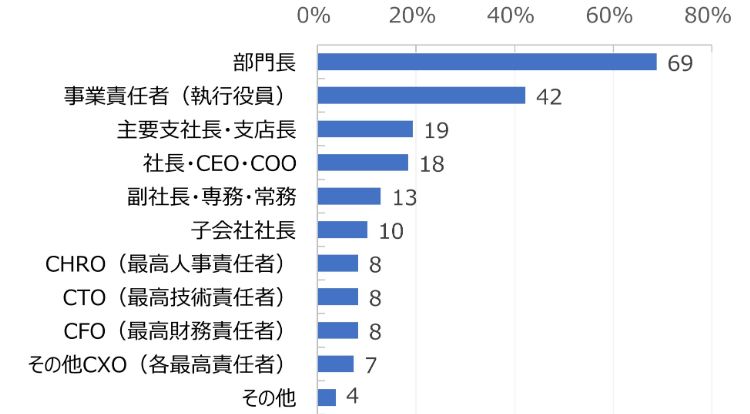

まず、「次世代リーダー育成のターゲットにしているポジション」については、「部門長」が最多で69%、次いで「事業責任者(執行役員)」が42%、「主要支社長・支店長」が19%などとなっている。多くの企業が部門長クラスを次世代リーダー育成の主要なターゲットと位置づけているほか、上位3位までのポジションが全て現場に近い実務責任者であることからも、企業が実践的な経験をもとにした現場でのリーダーシップ発揮を重視していることが分かる。一方、「社長・CEO・COO」は18%、「副社長・専務・常務」は13%と、経営トップ層を直接的な育成ターゲットとする企業の割合はやや低くなっている(図表2‐1)。

現場に近いミドルマネジメント層の強化が、組織全体のリーダーシップパイプラインの構築において重要視されていることがうかがえる。

【図表2‐1】次世代リーダー育成のターゲットにしているポジション

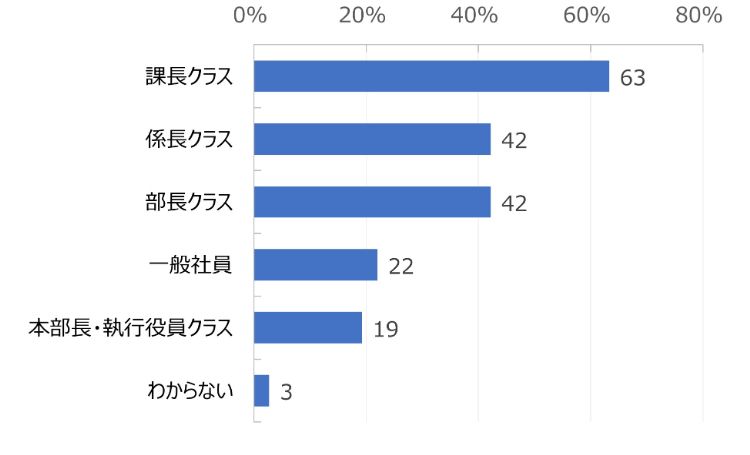

次に、「次世代リーダー育成対象者の現在の役職」については、「課長クラス」が最多で63%と6割、次いで「部長クラス」および「係長クラス」がともに42%と4割になり、多くの企業が中間管理職層を次世代リーダー育成の主要な対象としていることがうかがえる。他方で、本部長・執行役員クラスも19%と2割近くの回答を集め、トップ管理職層からの経営人材確保を意図する企業もあった。

一方、「一般社員」も22%と無視できない割合を占めており、早期からの人材発掘と育成にも注力している企業が一定数存在することが分かる(図表2‐2)。

マネジメントの経験豊富な管理職層を直接的な候補者としつつも、若手の一般社員を早期から次世代リーダー候補として育成をすることは、優秀な若手人材のモチベーション向上や流出防止などの効果も期待できる。

【図表2‐2】次世代リーダー育成対象者の現在の役職

7割が上司推薦を選抜手法に採用、直接的な観察による評価を重視

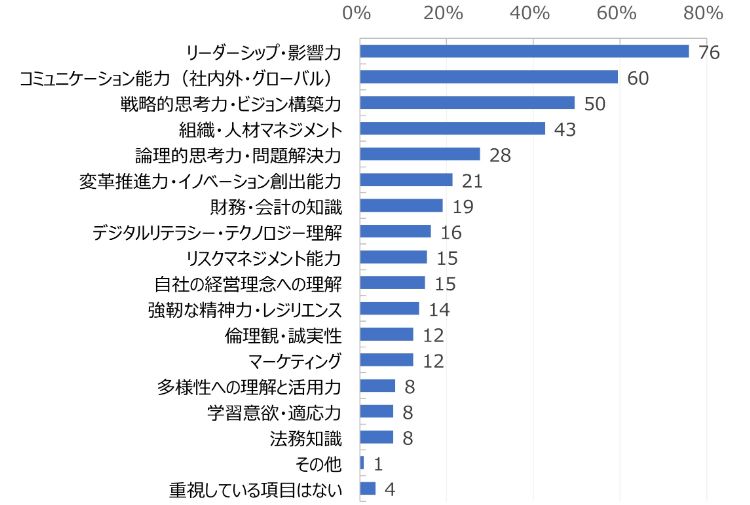

「次世代リーダー候補者のスキル・特性として重視すること」については、「リーダーシップ・影響力」が最多で76%と8割近く、次いで「コミュニケーション能力(社内外・グローバル)」が60%、「戦略的思考力・ビジョン構築力」が50%などとなっている。上位3項目が対人スキルや思考力に関連しており、企業が技術的なスキルよりも、組織全体を牽引し、方向性を示す能力を重視していると考えられる。加えて、「組織・人材マネジメント」も43%と高い数値となっており、経営層候補には人を動かす力と組織全体を俯瞰する視点が不可欠との認識がうかがえる。育成プログラムにおいては、こうしたソフトスキルの体系的な開発が鍵となるといえる(図表3‐1)。

【図表3‐1】次世代リーダー候補者のスキル・特性として重視すること

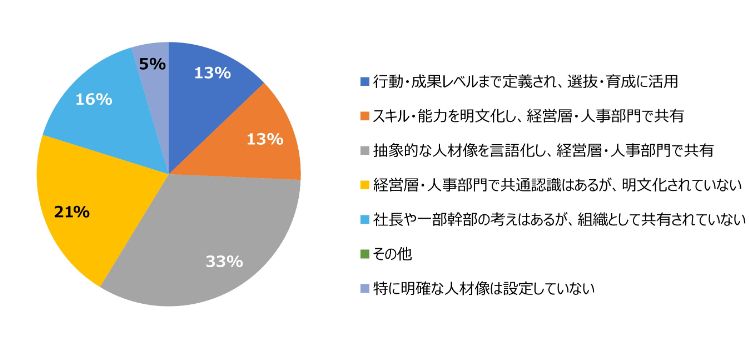

「次世代リーダーの人材像の定義」については、「抽象的な人材像を言語化し、経営層・人事部門で共有」が最多で33%と3割程度、次いで「経営層・人事部門で共通認識はあるが、明文化されていない」が21%と2割、「社長や一部幹部の考えはあるが、組織として共有されていない」が16%と2割未満などとなっている。最も体系的な「行動・成果レベルまで定義され、選抜・育成に活用」は13%、「スキル・能力を明文化し、経営層・人事部門で共有」も13%と、合わせて26%にとどまっている。全体として、7割以上の企業で何らかの人材像が存在するものの、その半数以上(54%)は抽象的または未文書化の状態にあることがうかがえる(図表3‐2)。

【図表3‐2】次世代リーダーの人材像の定義

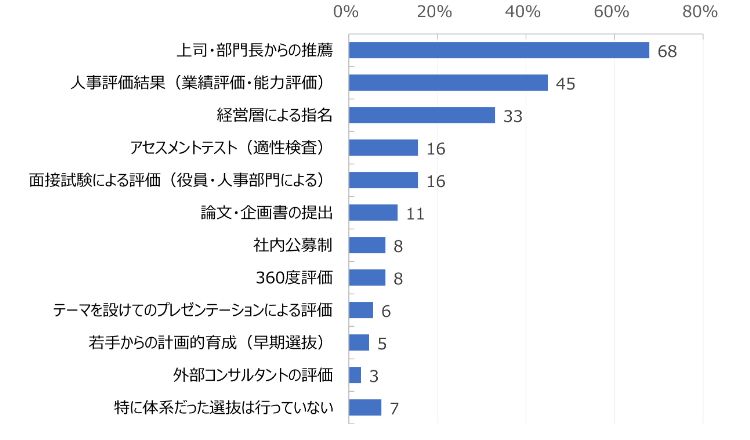

次に、「次世代リーダー候補者選抜の方法」については、「上司・部門長からの推薦」が最多で68%と7割近く、次いで「人事評価結果(業績評価・能力評価)」が45%と半数近く、「経営層による指名」が33%と3割程度などとなっている。組織内部からの評価や推薦を重視している企業が多く、日々の業務や長期的な実績を通じて、候補者の能力を直接観察できる立場にある人々の意見を重視する傾向にあることがうかがえる。一方で、より客観的な評価方法である「アセスメントテスト(適性検査)」(16%)や「360度評価」(8%)の利用率は比較的低い。図表3-1のように、数値化しにくい資質やリーダーシップの能力を重視する企業が多く、定量的な指標のみでの判断が難しいことから、直接的な観察や評価に基づいた判断を重視する企業が多いのだろう(図表3‐3)。

【図表3‐3】次世代リーダー候補者選抜の方法

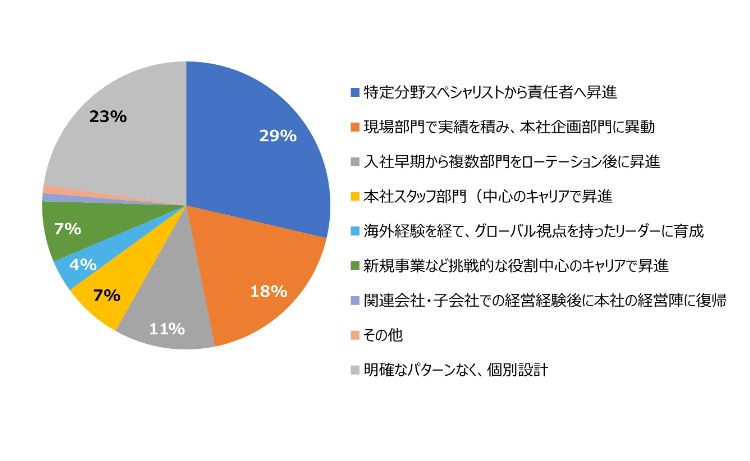

「次世代リーダー候補者の多くが経験しているキャリアパス」については、「特定分野のスペシャリストから責任者へ昇進」が最多の29%と3割近く、次いで「現場部門で実績を積み、本社企画部門に異動」が18%と2割近く、「入社早期から複数部門をローテーション後に昇進」が11%と1割程度などとなっている。これら3つのパターンで全体の約6割を占めており、専門性の深化と複数部門での経験蓄積が次世代リーダー育成の主要な経路となっていることがうかがえる(図表3‐4)。

【図表3‐4】次世代リーダー候補者の多くが経験しているキャリアパス

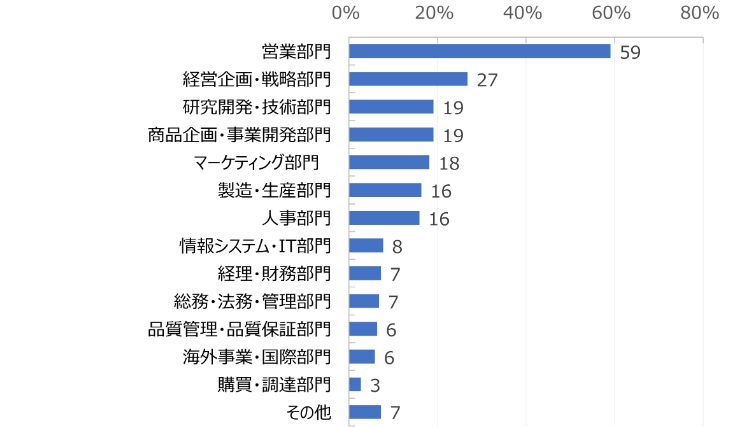

また、「次世代リーダー候補者の多くが経験している部門」では、「営業部門」が最多の59%と6割近く、次いで「経営企画・戦略部門」が27%と3割近くになっている。営業部門の経験者が突出して多く、他部門との差は30ポイント以上となっている。一方、バックオフィス系の「経理・財務部門」「総務・法務・管理部門」はいずれも7%、「購買・調達部門」は3%と低位にとどまっている。次世代リーダー育成において顧客接点を持つ営業経験が重視されている傾向がうかがえる。また、「経営企画・戦略部門」が2番目に多いことから、全社視点での戦略立案経験も重要視されていることが分かる(図表3‐5)。

【図表3‐5】次世代リーダー候補者の多くが経験している部門

意図的なアサインメントは「部門横断プロジェクト」が最多で4割

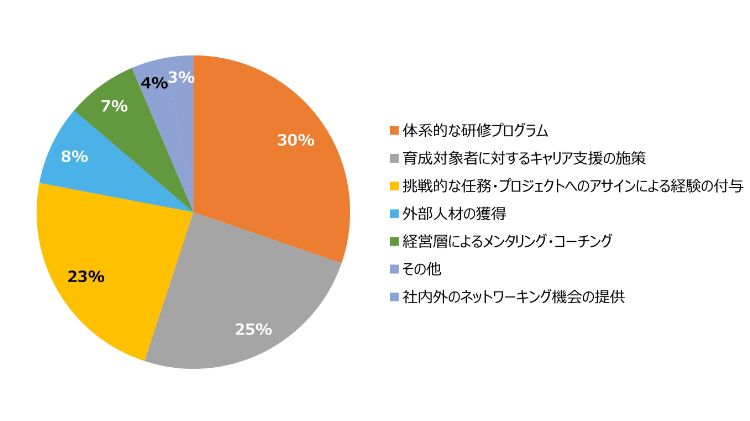

ここまでは現場での経験が重視されている傾向が強かったが、「次世代リーダー育成・確保の施策として最も重視すること」では、「体系的な研修プログラム」が最多で30%、次いで「育成対象者に対するキャリア支援の施策」が25%、「挑戦的な任務・プロジェクトへのアサインによる経験の付与」が23%などとなっている。次世代リーダー育成において、構造化された研修体系が重視される一方で、実践的な経験付与やキャリア形成支援も合わせて約半数を占めることから、座学と実践の両輪によるアプローチが求められていることがうかがえる(図表4‐1)。

【図表4‐1】次世代リーダー育成・確保の施策として最も重視すること

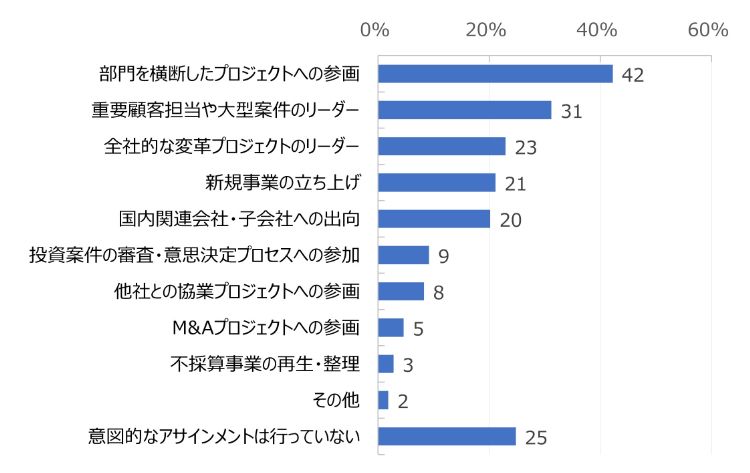

「経験を積ませるために意図的に行っているアサインメント」については、「部門を横断したプロジェクトへの参画」が最多で42%と4割程度、次いで「重要顧客担当や大型案件のリーダー」が31%と3割程度、「全社的な変革プロジェクトのリーダー」が23%、「新規事業の立ち上げ」が21%と2割程度などとなっている。いずれも、特定分野に絞らない幅広い視点が必要なポジションへのアサインメントであり、立場の異なる他部門のメンバーをまとめられる能力が重視されていることがうかがえる(図表4‐2)。

【図表4‐2】経験を積ませるために意図的に行っているアサインメント

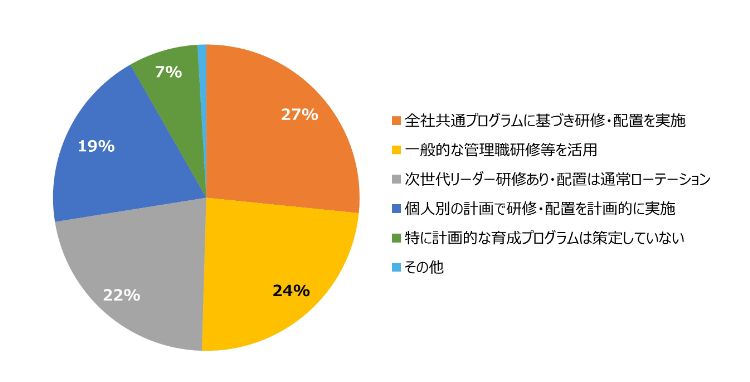

また、「次世代リーダー候補者に付与している職務経験・研修プログラム」については、「全社共通プログラムに基づき研修・配置を実施」が最多で27%と3割近く、次いで「一般的な管理職研修等を活用」が24%と4分の1程度、「次世代リーダー研修あり・配置は通常ローテーション」が22%と2割程度などとなっている。全社的に標準化されたプログラムを活用する企業が最も多い一方、「個人別の計画で研修・配置を計画的に実施」も19%と2割程度となっており個人に最適化された育成計画を実施している企業も一定数存在することが分かる(図表4‐3)。

【図表4‐3】次世代リーダー候補者に付与している職務経験・研修プログラム

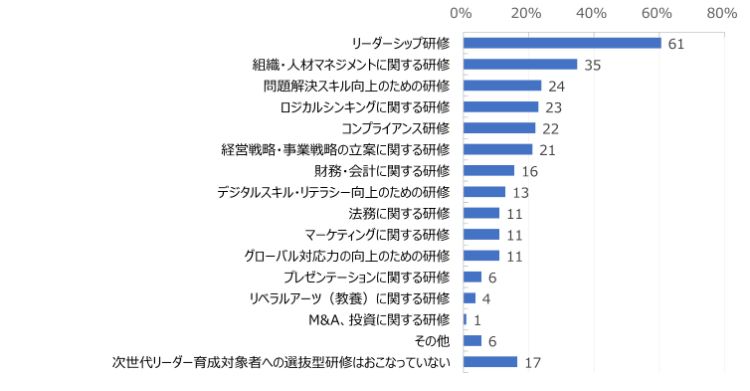

「実施している選抜型研修の内容」については、「リーダーシップ研修」が最多で61%と6割、次いで「組織・人材マネジメントに関する研修」が35%と4割近くに上っている。リーダーシップ研修が他の項目を大きく引き離して最も高い実施率を示しており、次世代リーダー育成において管理職としての基礎的なリーダーシップ能力の開発が最優先課題として位置づけられていることがうかがえる(図表4‐4)。

【図表4‐4】実施している選抜型研修の内容

半数以上が「具体的で高い期待」を候補者に明言、候補者への働きかけの現状

次世代リーダー育成に関する具体的な取組み・方針について、候補者への役割付与や、配置の仕方に関する状況を見てみる。

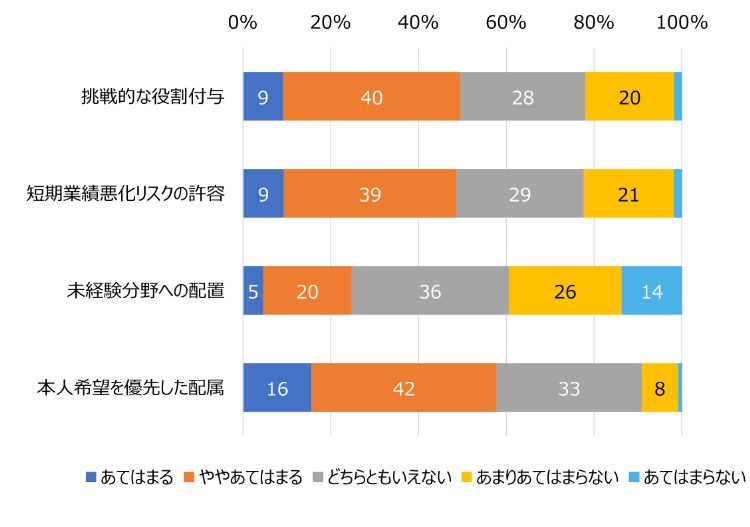

「挑戦的な役割付与」や挑戦的な役割付与に伴う「短期業績悪化リスクの許容」については、「あてはまる」「ややあてはまる」との合計がいずれも約5割となっている。「未経験分野への配置」は、「あてはまる」(5%)と「あてはまらない」(20%)の合計が25%と、取り組んでいる企業は少なかった。一方で、「本人希望を優先した配属」は「あてはまる」(16%)と「ややあてはまる」(42%)との合計が58%と6割近くに上っている。本人の意向を尊重する配属に比べ、リスクを伴う育成施策への取り組んでいる企業の割合はやや低いことが分かる(図表5‐1)。

【図表5‐1】次世代リーダー育成の具体的な取組み・方針(役割・配置)

次に、候補者に対する働きかけについての取組みを見てみる。

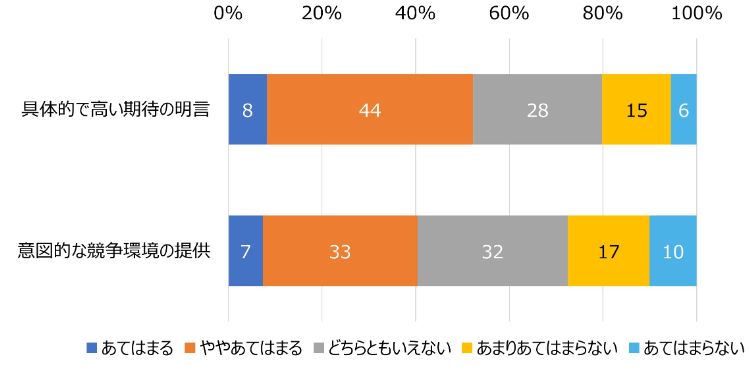

「具体的で高い期待の明言」については、「あてはまる」(8%)と「ややあてはまる」(44%)との合計が52%と半数を超えた。一方で「意図的な競争環境の提供」は、「あてはまる」(7%)と「ややあてはまる」(33%)との合計が40%と、取り組んでいる企業は4割にとどまっている(図表5‐2)。

【図表5‐2】次世代リーダー育成の具体的な取組み・方針(候補者への働きかけ)

ここからは、次世代リーダー育成の取組みの成果について見てみる。

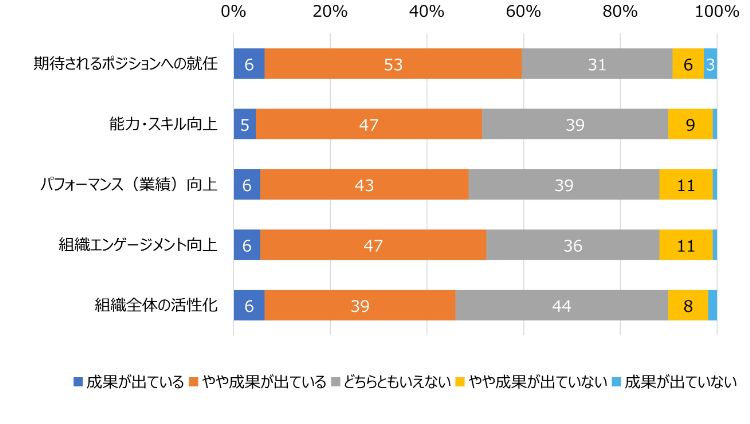

「期待されるポジションへの就任」では「成果が出ている」(6%)と「やや成果が出ている」(53%)との合計が59%と6割近く、次世代リーダー育成の最も直接的な成果指標において、半数以上の企業が成果を実感していることが分かる。育成対象者に関する項目では、「能力・スキル向上」は成果が出ている・やや成果が出ている企業の合計が52%、「パフォーマンス(業績)向上」は同49%、「組織エンゲージメント向上」は53%と、いずれも5割前後となっている。また、「組織全体の活性化」については同45%と、他と比べるとやや成果を実感する企業の割合が低くなっている(図表5‐3)。

【図表5‐3】次世代リーダー育成の取組みに対する成果

成果が出ている企業の半数以上が短期業績悪化のリスクを取っても挑戦機会を提供

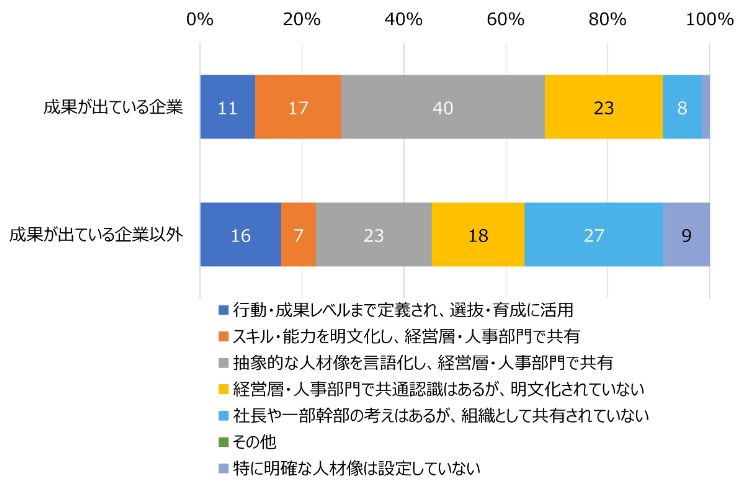

「期待ポストへの就任」に関する成果別に、「次世代リーダー人材像の定義状況」を見ると、成果が出ている企業では「行動・成果レベルまで定義され、選抜・育成に活用」、「スキル・能力を明文化し、経営層・人事部門で共有」、「抽象的な人材像を言語化し、経営層・人事部門で共有」の合計が68%と7割近くに上っている。一方、成果が出ている企業以外では同46%と半数未満となり、20ポイント以上の差が開いている。人材像を詳細に定義することに加え、それを組織全体で共有し、経営層・人事部門が共通認識を持つことが、期待ポストへの適切な人材配置において重要な要素であることがうかがえる(図表6‐1)。

【図表6‐1】「期待ポストへの就任」に関する成果別 次世代リーダー人材像の定義状況

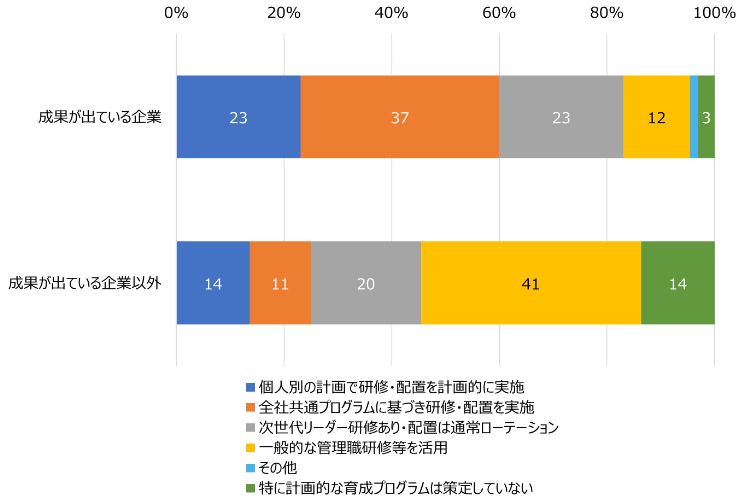

同じく「期待ポストへの就任」に関する成果別に「次世代リーダー候補者に付与している職務経験・研修プログラム」を見ると、成果が出ている企業では「個人別の計画で研修・配置を計画的に実施」、「全社共通プログラムに基づき研修・配置を実施」の合計が60%となっている。一方で、成果が出ている企業以外では同25%と4分の1程度となり、2倍以上の差が開いた。次世代リーダー候補者に特化した育成プログラムを持つことが、期待ポストへの就任の成果につながっていることがうかがえる。一般的な管理職研修だけでは不十分であり、候補者の個別ニーズや全社戦略に基づいた計画的な育成アプローチが、次世代リーダー育成の成果創出において重要であるといえる(図表6‐2)。

【図表6‐2】「期待ポストへの就任」に関する成果別 次世代リーダー候補者に付与している職務経験・研修プログラム

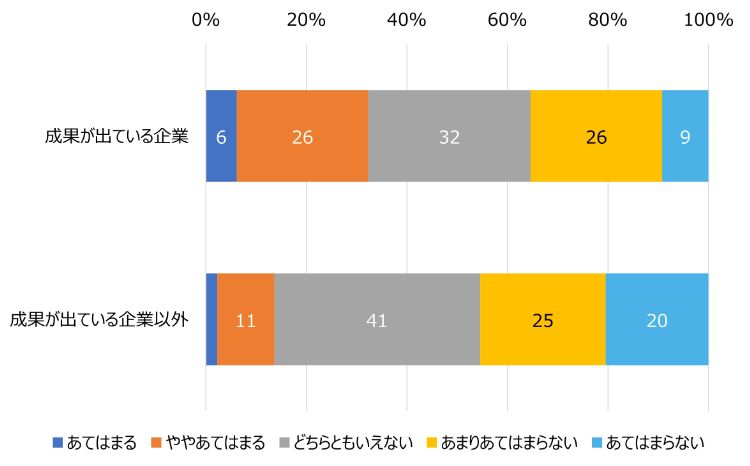

次に、「期待ポストへの就任」に関する成果別に、役割・配置における取組みとして実施率の低かった「未経験分野への配置」を見ると、成果が出ている企業では「あてはまる」、「ややあてはまる」の合計が32%となっている。高い割合ではないものの、一方の成果が出ている企業以外では同13%となり、2倍以上の差が開いた。未経験分野への配置などの意図的に経験を積ませるアサインメントを行っている企業では、期待ポストへの就任の成果が出ているケースが多いことがうかがえる(図表6‐3)。

【図表6‐3】「期待ポストへの就任」に関する成果別 未経験分野への配置

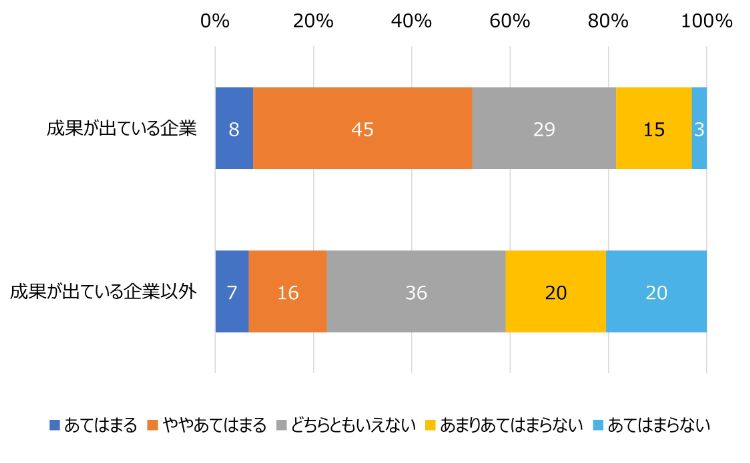

また、「期待ポストへの就任」に関する成果別に、候補者への働きかけに関する取組みとして同じく実施率の低かった「意図的な競争環境の提供」を見ると、成果が出ている企業では「あてはまる」、「ややあてはまる」の合計が53%と半数以上になっている。一方、成果が出ている企業以外では同23%と2割程度になっており、こちらも2倍以上の差が開いた。適度な競争環境は候補人材の能力や適性を可視化し、選抜の客観性を高めるとともに、候補者自身の成長意欲を喚起する効果も期待できる(図表6‐4)。

【図表6‐4】「期待ポストへの就任」に関する成果別 意図的な競争環境の提供

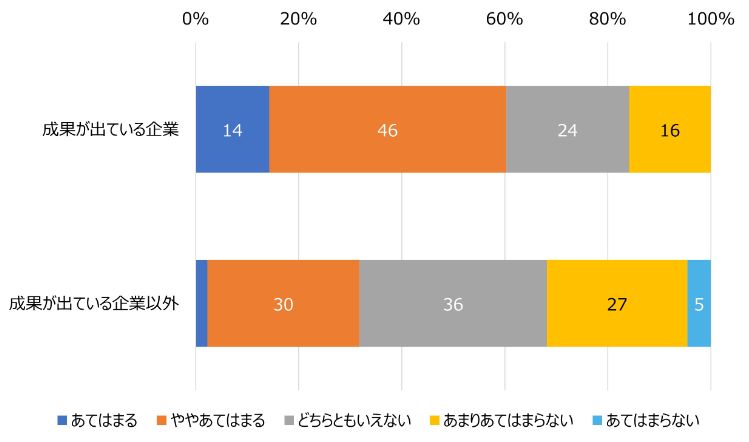

また、「期待ポストへの就任」の成果別に、候補者への挑戦的な役割付与に伴う「短期業績悪化リスクの許容」に関する方針を見てみると、成果が出ている企業では「あてはまる」、「ややあてはまる」の合計が60%となっているのに対し、成果が出ている企業以外では、「あてはまる」と「ややあてはまる」の合計が32%と3割程度になっており、候補者の育成に成功し、期待ポストへの就任の成果が出ている企業ほど、短期業績悪化のリスクを取ってでも候補者に挑戦機会を提供していることが分かる(図表6‐5)。

【図表 6‐5】「期待ポストへの就任」に関する成果別 短期業績悪化リスクの許容

「次世代リーダー育成」に関する自由意見

最後に、「次世代リーダー育成」に関する意見のフリーコメントから代表的なものを抜粋し以下に紹介する(図表7)。

【図表7】「次世代リーダー育成」に関する自由意見(一部抜粋)

| 「社員のリスキリング」に関する自由意見 | 従業員規模 | 業種 |

|---|---|---|

| 女性活躍推進が先行し、能力のある男性社員のモチベーションが低下傾向にあることを懸念している | 1,001名以上 | メーカー |

| 次世代リーダー育成と経営戦略、人事戦略を紐づけることが重要である。その中で計画的な育成計画が必要になる | 1,001名以上 | サービス |

| 中堅層が育っておらず、場合によっては若手からの起用も検討すべきと考えております | 1,001名以上 | 情報・通信 |

| 事業継続・組織の持続的成長のために次世代リーダー育成は重要だと考えます。 現リーダーの退任や異動は避けられない中で、次の世代が準備されていなければ、組織運営に空白が生じます。次世代リーダーが育っていれば、スムーズなバトンタッチが可能になり、事業の継続性が保たれます | 1,001名以上 | 運輸・不動産・エネルギー |

| 目標必達の強い意志も必要だが、心理的安全性に配慮したリーダーシップをより必要と感じている | 1,001名以上 | サービス |

| 本人のリーダとしての自覚、研鑽と、担当業務アサインなど上位者からの扱い両面が重要 | 301~1,000名 | 情報・通信 |

| 十分に取り組めていない中で、担当者からサクセッションプランの必要性を申し出ること自体がはばかられる | 301~1,000名 | メーカー |

| OJTだけに頼る受け身のキャリアプランではなく、本人の向上心、戦略的思考力、改革・改善意識の醸成、率先垂範、等々の必要なスキル構築をキャリアパスとして盛り込むことが必要 | 301~1,000名 | 情報・通信 |

| 次世代の経営者候補としての育成方法が確立できていない | 301~1,000名 | メーカー |

| 外部からの人材は必ず確保できる保証はないので、内部人材を育成することが重要 | 301~1,000名 | 金融 |

| 経営層が交代し、ようやくサクセッションプランが軌道に乗った。世代交代が進まないと、中々思うように舵取りができない | 300名以下 | メーカー |

| リーダー候補を育てていきたいが本人にその気がないと何も進まないのが苦慮するところです | 300名以下 | サービス |

| 上司が部下を育成する土壌が希薄で課題を感じる | 300名以下 | メーカー |

| 会社が継続的に成果を出していくには必要不可欠だが、現場にその意識を持っている者が少なく、どう盛り上げていくのが良いのか、そこから課題がある | 300名以下 | 情報・通信 |

| 特定の誰かを次世代リーダーとして育成するのではなく、全社員がリーダーシップを持って仕事できるようにしたいと考えております。ただ、そのためにはどのような体制が必要なのか、他社の事例にはどんなものがあるのかというリソースが不足している状況です | 300名以下 | 情報・通信 |

この先は、会員の方だけがご覧いただけます。会員の方はログインを、会員でない方は無料会員登録をお願いします。

【調査概要】

アンケート名称:【HR総研】次世代リーダーの育成に関するアンケート

調査主体:HR総研(ProFuture株式会社)

調査期間:2025年7月25~31日

調査方法:WEBアンケート

調査対象:企業の人事責任者・担当者

有効回答:220件

※HR総研では、人事の皆様の業務改善や経営に貢献する調査を実施しております。本レポート内容は、会員の皆様の活動に役立てるために引用、参照いただけます。その場合、下記要項にてお願いいたします。

1)出典の明記:「ProFuture株式会社/HR総研」

2)当調査のURL記載、またはリンク設定

3)HR総研へのご連絡

・会社名、部署・役職、氏名、連絡先

・引用元名称(調査レポートURL) と引用項目(図表No)

・目的

Eメール:souken@hrpro.co.jp

※HR総研では、当調査に関わる集計データのご提供(有償)を行っております。

詳細につきましては、上記メールアドレスまでお問合せください。

- 1