「労働条件通知書」とは

「労働条件通知書」とは、企業が従業員を雇用する際に労働条件を明示するために交付しなければいけない書類だ。労働基準法で義務付けられており、必ず交付する必要がある。「労働条件通知書」を発行する目的は、労働者を不利な条件から守ること。条件に関する労使間の理解のズレやトラブルを防ぐ効果も期待できる。【資料ダウンロード】2025年度版 人事労務関連法改正ガイド

●「労働条件」の明示義務とは

労働基準法第15条第1項では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と記している。これを「労働条件の明示義務」、あるいは労働条件明示ルールと呼んでいる。労働条件の明示は業種や企業規模に関わらず、すべての企業で義務化されている。●「労働条件通知書」の発行対象者

「労働条件通知書」の発行対象者は、雇用するすべての従業員となる。正社員として雇用する従業員はもちろん、契約社員や準社員、アルバイト、パートなどの短時間労働者も含まれる。例外は、派遣社員となる。派遣社員の場合は、派遣元の企業が「労働条件通知書」を発行するからだ。●「雇用契約書」との違い

「労働条件通知書」と「雇用契約書」は混同しやすいが、そもそも意味合いが異なる。大前提として「労働条件通知書」は企業側からの「通知書」であり、発行が義務付けられている。一方、雇用契約書は雇用側と雇用される側との間で労働契約に関して締結する「契約書」だが、発行は義務付けられていない。ただし、証拠を残すためにも発行した方が良いとされている。・「雇用契約書」と兼用できるか

「労働条件通知書」と雇用契約書は、それぞれの書類が持つ意味合いが異なる。ただし、類似した書類を発行するのは手間が掛かるものだ。従業員側も、疑問を抱きかねないということで、両者をまとめて「労働条件通知書兼雇用契約書」として発行するケースもある。【HRプロ関連記事】「雇用契約書」とは? 労働条件通知書との違いや記載事項・作成方法を解説

【HRプロ関連記事】「内定通知書」の法的効力や必要性とは? 労働条件通知書などとの違いや記載項目も解説【記入例付き】

「労働条件通知書」が必要な理由

「労働条件通知書」の発行は法律に定められているが、下記のような理由も考えられる。それぞれを考察していこう。●従業員とのトラブル予防のため

「労働条件通知書」に始業時間や終業時間、就業場所、業務内容、賃金などの労働条件を明示することで、従業員とのトラブルを回避しやすくなる。労働条件を明確に打ち出しておけば、後々に従業員から「話が違う」、「聞いていない」などと異議を申し立てられたとしても、「労働条件通知書」を交付した事実に基づいて、労働条件に関しては既に合意を得ているという証拠・根拠になるからだ。●内定者に安心して入社してもらうため

内定通知と共に、「労働条件通知書」を内定者に送付することで安心感を引き出せるメリットもある。雇用契約を締結する前に細かな労働条件を確認できるからだ。自ずと、内定辞退の防止にもつながりやすい。ただし、この場合に注意しなければいけないことがある。あくまでも、募集要項と「労働条件通知書」の内容が一致していなければいけない。●法令遵守のため

重要な理由として、労働基準法第15条第1項によって、企業が従業員を雇用する際には労働条件を明示することが義務付けられている点も挙げられる。この義務を怠ると、罰則の対象となる恐れがある。「労働条件通知書」の発行タイミングはいつ? 3つのケース

それでは、「労働条件通知書」はいつ発行すれば良いのであろうか。下記の3パターンが想定される。●新規契約時

まずは、労働基準法に規定されているように従業員を新規雇用するタイミングだ。「内定から何日以内」と具体的に規定されているわけではないが、雇用が確定したら迅速に通知するようにしたい。そもそも、労働基準法第15条第1項で示している「労働契約の締結に際し」というのは、「労働契約をするにあたって」という意味である。それだけに、契約を締結してから「労働条件通知書」を交付するのでは遅いと考えられる。最近では、内定者が「早めに労働条件を明示してほしい」と企業側に依頼するケースも増えている。内定の承諾前でも「労働条件通知書」を渡すことで、急な内定辞退や入社後のトラブルを防げるかもしれない。●契約更新時

原則として、契約社員やパートなど有期雇用の従業員の契約を更新する際にも、「労働条件通知書」を発行する必要がある。具体的には、更新に際して労働条件を変更する、更新前後で条件が変わらない、有期雇用から無期雇用へと転換するなど、さまざまなケースが想定される。いずれも契約満了日の1カ月ほど前までには「労働条件通知書」を新しく作成し本人に渡すようにしたい。●労働条件変更時

労働条件が変更になる際にも、「労働条件通知書」の発行や労働条件の明示を行う必要がある。具体的には、正社員の労働条件を変更する、定年退職した従業員を再雇用する、派遣社員を直接雇用する、パートやアルバイトとして雇用していた従業員を正社員に登用するなどといったケースだ。ただし、社員の昇給や新たな手当の支給という場合には、「労働条件通知書」を新規に発行する必要はない。「労働条件通知書」の発行方法と流れ

ここでは、実際どのような流れで「労働条件通知書」を発行するのかを説明しよう。流れとしては以下の通りとなる。

(1)「労働条件通知書」の作成

(2)「労働条件通知書」の発行、労働者への明示

(3)労働条件に同意を得られたら契約締結

このように、まず従業員に労働条件を通知し、従業員と企業が双方の合意が得られた場合に、契約を結ぶことになる。また、労働条件を変更する際にも、「労働条件通知書」を発行・明示した上で、再契約や契約変更等の手続きを行なう必要がある。

入社手続き①~雇用契約締結までに必要な、タスクやフローの全体像を知ろう

「労働条件通知書」の記載事項【24年改正対応】

ここでは、「労働条件通知書」に記載すべき事項について説明していく。●絶対的明示事項

絶対的明示事項とは、「労働条件通知書」に必ず記載しなければならない項目だ。下記の通り10点ある。このうち、昇給に関する事項を除いた項目については、原則として書面を交付する必要がある。・労働契約期間

・契約更新の有無・基準

・就業場所

・従事すべき業務内容

・始業と終業の時刻、残業の有無、休憩時間

・休日・休暇

・賃金の計算方法、支払時期・支払方法

・退職に関する事項

・昇給に関する事項(解雇の事由を含む)

●相対的明示事項

相対的明示事項とは、自社でその制度を導入している場合に「労働条件通知書」への記載が求められている事項である。以下の通りだ。いずれも、必ず書面に記載しなければいけないわけではないが、トラブルを防止するためにも書面での記載を推奨したい。・退職手当の計算方法・支払方法

・賞与・臨時賃金・最低賃金額

・食費や作業用品などの労働者負担

・安全衛生

・職業訓練

・災害補償、業務外の傷病扶助

・表彰や制裁

・休職

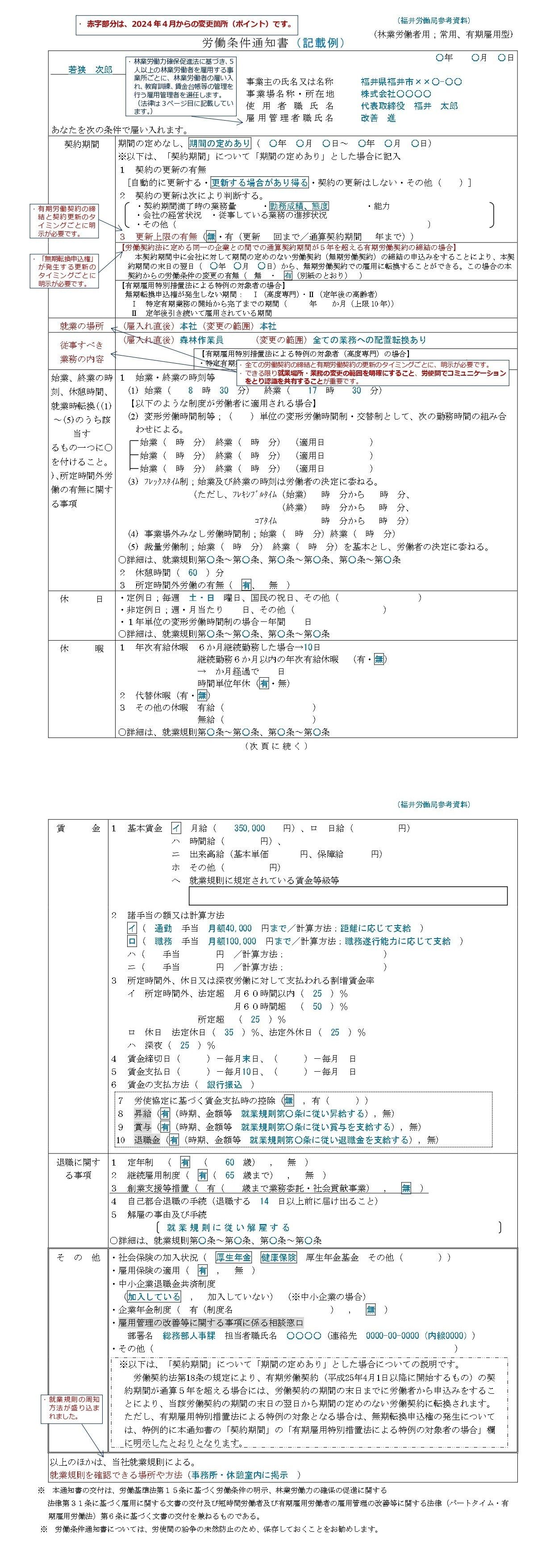

●2024年4月の追加事項

職業安定法施行規則の改正に伴い、2024年4月1日から以下の明示事項が追加されている。注意を要する。・就業場所や業務の変更の範囲

将来的に配置転換や異動などで業務内容に変更の可能性がある場合は、その範囲を明示しなければならない。すべての労働者が対象となる。

・更新上限の有無と内容

有期雇用労働者に関しては、有期労働契約の締結時と更新時において通算契約期間や契約更新回数の上限の有無、およびその内容を明示する必要がある。また、更新上限を新設・短縮する場合は、その理由も説明しなければいけない。

・無期転換申込機会、および無期転換後の労働条件

有期雇用労働者に、無期転換ルールに基づいて無期転換申込権が発生する場合には、無期転換申込機会(無期雇用に転換できる権利が発生するタイミング)や無期転換後の労働条件についても明示する必要がある。

「労働条件通知書」の記入例・テンプレート

次に「労働条件通知書」の記入の仕方について、厚生労働省の例を紹介していく。実際に作成する際には、厚生労働省のホームページなどに掲載されているテンプレートを活用しながら、記入していくと良いだろう。厚生労働省:労働条件通知書(PDF)

「労働条件通知書」の発行時における注意点

次に、「労働条件通知書」を発行する際の注意点を整理していこう。●就業規則との整合性を取る

労働基準法などの関係法令によって、労働条件に関しては下回ることができない最低の基準が設けられている。企業が定める就業規則は、そうした法定の最低条件を下回らないように定められているはずなので、「労働条件通知書」を作成する際には整合性を取るようにしたい。言い換えれば、「労働条件通知書」に記載された労働条件は、法律の最低基準はもちろん、会社の就業規則の基準をも下回ることができないということだ。●電子化には従業員の希望が必要

2019年4月以降、「労働条件通知書」はメールなどの電子的な方法で発行することができるようになった。ただし、交付を受ける従業員本人がその方法を希望している場合に限る。そのため、従業員には個別に意思を確認しなければならない。また、電子的な方法で「労働条件通知書」を発行する場合には、データなどを受け取った後に従業員が、プリントアウトし確認できる形式になっていなければいけない。●不利益変更に注意

労働契約法9条では就業規則を従業員に不利益に変更するときは、原則として従業員の同意を要すると定めている。同意が不要となるのは、変更を従業員に既に知らしめ、かつ変更内容が合理的であるなど、労働契約法10条の要件を満たす場合のみとなる。●5年間保管する必要がある

2020年4月1日の労働基準法改正により、「労働条件通知書」の保管期間が3年間から5年間に延長されている。ただし、企業の負担を軽減するための経過措置として、「当分の間」は3年間でも良いとされている。保管期間を守らず処分してしまうと、30万円以下の罰金を科せられる恐れがある。「労働条件通知書」を出さないとどうなる?

「労働条件通知書」を出さないと労働基準法第15条に違反となり、30万円の罰金を科せられる可能性がある。また、そもそも「労働条件通知書」を出すのが遅いだけでも、従業員に不信感を持たれかねない。少なくとも、入社日には「労働条件通知書」を発行するようにしたい。まとめ

近年、政府は働き方改革を推進している。法律の改正が相次いでいるのも、ワークライフバランスの確保や働き方の多様化などに対応するためだ。本文中でも記したが、法律の改正により2024年4月からは労働条件明示のルールが変更されている。一定の猶予期間があるとは言え、「労働条件通知書」を旧態依然のまま使用していると、最新の法令改正にキャッチアップできていないという恐れがある。従業員とのトラブルを防止するためにも、常に法令に適合しているかどうかを吟味する姿勢が重要となってくる。よくある質問

●「労働条件通知書」の発行は義務?

「労働条件通知書」は法律で義務付けられている。労働基準法第15条により、雇用契約を締結する際、企業は従業員に対し賃金や労働時間などの労働条件を必ず書面で明示しなければならない。違反すると罰則の対象となる。

●「労働条件通知書」はいつ渡すもの?

「労働条件通知書」は、原則として労働契約の締結時、つまり雇用が決まった段階でできるだけ早く渡すことが必要。内定通知時や雇用契約書を交わす際に同時に交付するのが一般的だ。●「労働条件通知書」を出さない会社はどうなる?

「労働条件通知書」を交付しない企業は、労働基準法違反となり、労働基準法第120条により30万円以下の罰金を科される可能性がある。また、行政指導や労働トラブルのリスクも高まる。●「労働条件通知書」を貰わないと従業員はどうなる?

「労働条件通知書」を受け取らないと、従業員は仕事内容や給与、勤務時間などの条件が曖昧になり、後からトラブルが発生しても自分の権利を主張しにくくなってしまう。不利な労働環境を強いられたり、条件変更時に証拠がなく泣き寝入りするリスクも高まるため、必ず受け取ることが大切となる。- 1