「インセンティブ」の意味や制度の目的

まずは、「インセンティブ」の意味や制度の目的から説明しよう。●「インセンティブ」とは

「インセンティブ(Incentive)」とは、人々の行動を促す「刺激」や「動機」・「要因」・「誘因」を意味する。ビジネスシーンでは、社員が導き出した成果・成績に基づく金銭的インセンティブを指す場合が多い。事実、「インセンティブ=報奨金、奨励金」として捉えている企業も見受けられる。しかし、実際には社員の行動変容を促す刺激は金銭的インセンティブだけではない。表彰制度や福利厚生、人事評価、異動、キャリア研修、職場環境などの非金銭的インセンティブを重視する企業もある。「インセンティブ」と同様に、社員のやる気や意欲を高めるときに用いられるのが「モチベーション」だ。実は、この二つには大きな違いがある。「インセンティブ」は、外的要因によって意欲を高めるのに対して、「モチベーション」は自分自身の考えなど内的要因によって意欲を高めるものとなる。

【関連記事】「モチベーション」とは? 意味や高める方法、維持する施策を詳しく解説

【報酬制度でお悩みの方へ】給与・賃金に関するお役立ち資料やセミナーはこちら >>

●「インセンティブ制度」の目的・必要性

「インセンティブ制度」の導入目的としては、従業員の生産性向上や組織力・販売力の強化、組織の業績アップ、優秀な人材の確保・定着、公平な評価システムの構築などが挙げられる。社員に「インセンティブ」を提示することで社員の成長を促し、組織目標の達成につなげていける。「インセンティブ」と他の制度との違い

「インセンティブ」と他の制度はどこに違いがあるのかを見ていこう。●賞与(ボーナス)との違い

賞与(ボーナス)は、「インセンティブ」と混同しやすい言葉だ。しかしながら、明確な違いがある。それは、「インセンティブ」は報酬が金銭だけではない、支給されるには一定の達成条件を満たさなければならないからだ。一方、賞与(ボーナス)は金銭報酬のみとなる。また、「インセンティブ」は基本的に社員個人の成果に応じて支給するのに対して、賞与(ボーナス)は会社全体の業績に連動する。そのため、業績が悪ければ支払われないこともあり得る。●歩合制との違い

歩合制も「インセンティブ制度」と類似している。ただ、報酬発生の条件設定が異なる。「インセンティブ制度」では、達成目標をクリアすれば報酬が発生する。それに対して、歩合制だと出来高や成果に応じて一律の割合で報酬が支給される。すなわち、実績と報酬が相関関係にあると言える。「インセンティブ」の種類と具体例

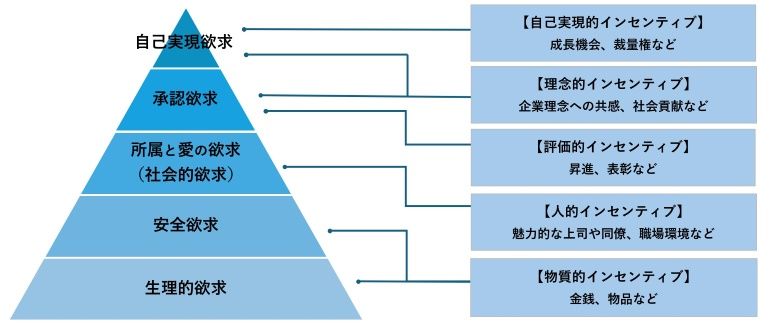

次に、「インセンティブ」の種類と具体例について説明していく。社員向けの「インセンティブ」には、金銭による報酬以外にもさまざまな形がある。「インセンティブ」の体系化において、アメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱した「マズローの欲求5段階説」を基盤とした分類法がある。

マズローの欲求5段階説では、人間が抱く欲求を基礎的なレベルから順に「生理的欲求」、「安全欲求」、「所属と愛の欲求(社会的欲求)」、「承認欲求」、「自己実現欲求」という5つの段階で構造化。そして、下位の欲求が満たされることで、より上位の欲求への関心が芽生えるという人間心理のメカニズムであると説いている。

●物質的インセンティブ

目標を達成した社員に対して、会社が金銭や物品などを支給する「インセンティブ」を言う。これは、人の生理的な欲求や動機を刺激するものだ。物品としては、商品券や旅行券、市販されている商品などの現物もあれば、企業によっては福利厚生サービスの利用、ストックオプションの提示などといったケースもある。【関連記事】「福利厚生」とは? 種類や6つのメリット、企業事例を解説

●人的インセンティブ

上司や同僚、取引先や顧客など、人に関する「インセンティブ」を言う。例えば、会社として職場における良好な人間関係を提供したり、尊敬できる上司がいたりすることで社員のモチベーションを高めることができる。社員の中には、物質的インセンティブより価値を感じるものもいたりする。●評価的インセンティブ

会社が、人事考課に基づいて社員の働きを評価するという「インセンティブ」だ。具体的には、社員の昇進・昇格や社内表彰制度などが挙げられる。元々、人間は評価されたいという承認欲求を有している。それを刺激することで、社員のモチベーションが向上し、組織としての生産力や業務効率の向上につなげていける。【関連記事】「昇進」と「昇格」の意味や違いとは? 試験や面接などのプロセス、モチベーション向上のポイントを解説

●理念的インセンティブ

企業の経営理念やビジョン、価値観に対して共感できると社員のエンゲージメントが高まるという「インセンティブ」。近年就職活動を進めるにあたり、SDGsや社会貢献への取り組みを軸に会社を選ぶ求職者が増えているのも、その一例と捉えることができる。マズローの欲求では「承認欲求」と「自己実現欲求」につながる。【関連記事】「企業理念」の意味や重要性とは? 経営理念との違いや企業事例も紹介

●自己実現的インセンティブ

会社が、社員のビジョンやキャリアの実現につながる環境や機会を提供する「インセンティブ」。社員は、やりがいのある仕事に就くことができたり、裁量権を与えられたりするとモチベーションが高まる。【関連記事】「裁量」とは? 意味や裁量権が大きいメリットとデメリットを解説

「インセンティブ制度」の4つのメリット

次に、「インセンティブ制度」のメリットを4点取り挙げていく。●従業員のモチベーション向上

まずは、「インセンティブ制度」を導入すると、会社が設定した目標を達成すれば報酬を得られるため、自ずと社員のモチベーション向上が期待できる。年功序列ではなく、あくまでも成果次第・実力次第となるだけに、不公平感の解消につながるからだ。さらに、「インセンティブ制度」はボーナスよりも評価期間を短く設定できるので、即時的なモチベーション効果にもつなげられる。●評価基準の明確化と納得感の醸成

「インセンティブ制度」の導入によって目標や評価基準が明確化され、社員は「何をすべきか」、「会社は自分に何を期待しているのか」を理解しやすくなる。また、上司も社員の成果を正当に評価できるようになる。その結果、社員は自分の業務に納得感を持てるので意欲が自ずと高まる。●競争意識の醸成による組織活性化

「インセンティブ制度」は、社員のモチベーションを高めてくれる。士気が高い社員が増えれば、自ずと社員間での競争意識・ライバル意識も醸成されやすく、互いに切磋琢磨しながら業務を推進していける。「次は絶対に表彰されたい」という意欲を多くの社員が持つことで、組織全体の活性化や生産性の向上が見込める。●人件費の変動費化によるコストコントロール

「インセンティブ制度」は、成果・業績に応じて単発的に報酬を支払うことができる。いわゆる、変動費となる。そのため、固定費に比べて経営圧迫のリスクをコントロールできる。「インセンティブ制度」の4つのデメリット・リスク

一方、「インセンティブ制度」にはデメリットもある。それらを説明したい。●個人主義の横行による人間関係の悪化

「インセンティブ制度」を導入すると、個々の社員が自らの成果ばかりを追求し、ノウハウを囲い込んだり、過度の競争意識が働いたりする可能性がある。その結果として、チーム内の人間関係が悪化するといったケースが見込まれる。個人の成果だけを見るのではなく、チームの成果に対する「インセンティブ」を設定することも検討すべきだ。●短期的な成果主義への固執

「インセンティブ制度」を導入すると、社員は目先の利益ばかりを追い求め、長期的な視野での取り組み、いわゆる“種蒔き”的な活動に時間を割かなくなりがちだ。その結果、仕事に対する視野がどんどん狭まり、組織全体の最適化や部門間のコラボレーションを推進しようとはしなくなってしまう。●従業員の収入の不安定化

既に説明した通り、「インセンティブ」は一定の達成条件をクリアしない限り支給されることはない。そのため、いつももらえるわけではないので、社員の収入は不安定となる恐れがある。安定志向が目立つ社員だと、「インセンティブ」に依拠した給与体系をネガティブに受け止めてしまうだろう。●業務の属人化とノウハウ共有の停滞

「インセンティブ」は個人の成績・成果に応じて支給されるのが一般的だ。自ずと、能力の高い社員はノウハウやナレッジを他の社員と共有しなくなり、業務が属人化してしまう。そうした傾向が上司や先輩に横行すると、部下や後輩に対する指導・教育も成されなくなり、人材の育成やスキルの継承が困難となってしまう。「インセンティブ制度」を導入する上でのポイント・注意点

続いて、「インセンティブ制度」を導入するにあたってのポイントや注意点を解説していく。●企業理念やビジネスモデルとリンクさせる

まずは、企業理念やビジネスモデルにリンクさせることだ。それが第一歩となる。企業理念や経営戦略に合致した人事制度を設計できていれば、求める人物像を採用できるし、定着にもつながる。また、自社のビジネスモデルに合致しているかどうかもしっかりと検討したい。同時に、自社のパフォーマンスを上げるためにも、ビジネスの在り方を再検証する必要がある。●公平な評価基準を設定する

具体的かつ公平な評価基準や指標を設定することも大きなポイントだ。偏りがあったり、あまりにも基準が高すぎたりする場合には、社員の納得感を得られず、制度自体の効果が生まれにくくなってしまうからだ。その際にはできる限り数値化し、客観的な指標とすることを心がけたい。加えて、評価基準を定期的に見直すことも重要となる。●「ノルマ」にしない

社員によっては、「インセンティブ制度」に心理的なプレッシャーを感じる恐れがある。なぜなら、目標を達成できなければ自分が周囲からどう見られるのだろうかという不安を抱いてしまうからだ。実際に達成できなかったとしたら、自信の喪失にもつながりかねない。最悪なのは、「インセンティブ」をノルマとして受け取ってしまうことだ。そうなってしまっては、不正行為につながらないとも限らない。●金銭的インセンティブ以外も検討する

賃金や報酬だけをモチベーションとする社員は、目先の目標達成を意識しがちだ。10年後・20年後など長期的な視点に立って、「自分がどうなりたいのか」、「そのために何をしたら良いか」といったことも考えようとしなかったりする。やはり、金銭的インセンティブに限定するのではなく、評価的インセンティブや自己実現的インセンティブなどを加味して導入し、社員の成長を促すようにしたい。「インセンティブ制度」の導入事例

最後に、「インセンティブ制度」を効果的に導入している企業の事例を紹介しよう。●メルカリ

メルカリでは「インセンティブ制度」として譲渡制限株式ユニット(通称「RSU」)を導入している。これは、社員に株式をもらう権利が付与され、一定の勤務期間を経てその権利が確定されると自分の株式になるという制度だ。社員にメルカリ全体の中長期的な成果や責任を意識してもらうようにするのが、この制度の狙いとなる。【参考】メルカン:日本初の挑戦を。メルカリが新インセンティブ制度に込めた想いとその舞台裏

●オープンハウス・アーキテクト

オープンハウス・アーキテクトでは、社員の効率的かつ柔軟な働き方の支援を意図して「時差出勤制度」、「朝活インセンティブ制度」を導入している。時差出勤制度とは、翌日の勤務開始時刻を「7時・8時・10時」のいずれかから選択できる制度。また、朝活インセンティブ制度は、7時・8時に勤務を開始した場合に、1時間当たり600円の手当を支給する制度だ。朝方勤務へシフトすることによって、深夜残業の改善や労働時間の短縮を目指している。【参考】オープンハウス・アーキテクト:社員の柔軟な働き方を支援。“時差出勤制度&朝活インセンティブ制度”を試験導入開始。

●サイバーエージェント

サイバーエージェントでは、「GitHubスターインセンティブ制度」を導入している。これは、エンジニアが自ら作成したコードをソフトウェア開発プラットフォーム「GitHub」にオープンソースとして公開することで、GitHubのスモールプランが会社負担になる、海外カンファレンス参加券が付与されるなどと言った「インセンティブ」が得られる制度だ。これによって、エンジニアはインタフェースを意識してコードをより綺麗に書こうという意識が高まっている。【参考】サイバーエージェント公式エンジニアブログ:新卒入社2年目エンジニアがGitHubにAndroidのライブラリを公開してみて感じたこと

まとめ

今や終身雇用や年功序列など日本型の雇用形態が崩壊しつつある。代わりに、クローズアップされているのがジョブ型雇用や価値観の多様化などだ。さらに、追い打ちを掛けているのが人手不足。少ない人数でより大きな成果を創出していかなければならない。そのためにも、社員一人ひとりに自発的な働き方が求められる。「インセンティブ制度」の導入が叫ばれている背景もそこにあると言って良いだろう。自社にはどんな仕組みがフィットするのか。この機会にぜひ検討してもらいたい。よくある質問

●「インセンティブ」とは簡単に言うと何?

インセンティブとは、人の行動を促すための「刺激」や「動機付け」のこと。ビジネスでは主に、社員が目標を達成した際に与えられる報酬や特典を指す。金銭的な報奨金だけでなく、表彰制度、昇進機会、福利厚生の充実なども含まれ、社員のやる気を外部から引き出す仕組みとして活用されている。●「インセンティブ給与」とは?

「インセンティブ給与」とは、基本給に加えて成果や業績に応じて支給される変動的な報酬のことを言う。営業成績や目標達成度に連動して金額が決まるのが一般的で、通常のボーナスとは異なり、個人の実績に直接紐づいているケースが多い。●「インセンティブ」の日本語表現は?

「インセンティブ」は、日本語では「報奨金」、「奨励金」、「褒賞」、「刺激」、「動機付け」、「誘因」などと言われ、シーンによって意味合いが異なる。ビジネス文書では「成果報酬」、「業績連動給」、「目標達成報酬」といった表現も使われる。- 1