「ストレスチェック(ストレス診断)」とは

「ストレスチェック(ストレス診断)」とは、従業員のメンタルを起因とする不調や疾患を未然に防ぐために行われる検査だ。被験者となる従業員が、ストレスに関する質問票に回答を選択・記入し、それを集計・分析することで本人が抱えるストレスの状態を把握できる。「ストレスチェック」に関するお役立ち資料やセミナーなどの最新コンテンツはこちら

●「ストレスチェック」が義務化となった背景と改正の経緯

2015年に労働安全衛生法が改正され、従業員を常時50人以上雇う事業場では年1回以上、すべての従業員に対して「ストレスチェック」を行うことが義務づけられている。その背景には、長時間労働や人間関係のストレスといった仕事における精神的負担によりメンタル不調に陥る、あるいは精神疾患で労働災害の認定を受ける人が増加していることがある。そのため、政府はメンタルヘルス不調の一次予防を目的として制度を導入した。その後も、精神障害による労災認定件数は増加傾向にあり、特に小規模事業場(従業員50人未満)においてもストレスチェック制度が十分に浸透していない問題が浮上した。小規模事業場の従業員には支援の届きにくい格差が生じており、働く人全体のメンタルヘルス対策の強化が求められていた。

そこで、2025年5月には「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が成立。これにより、従来は努力義務であった従業員50人未満の事業場に対しても「ストレスチェック」の実施が義務化されることとなった。施行日は公布から3年以内に政令で定める日とされ、おおむね2028年までに段階的に適用される見込みだ。この改正により、企業の規模を問わず、すべての労働者がメンタルヘルス不調の予防措置を受けられ、働きやすい職場環境の整備が推進されることが期待されている。

【合わせてチェック】HR総研:「ウェルビーイングと健康経営」に関するアンケート【健康経営編】 結果報告

●健康診断との違い

健康診断は、身体の健康状態を確認し、疾病の早期発見や治療を目的としている。一方、「ストレスチェック」は、従業員の心理的健康に焦点を当てたもので、自己申告を基にストレスの程度や要因を評価していく。要するに、健康診断が「身体の病気予防」を目的とするのに対し、ストレスチェックは「心の病気予防」に重きを置いていると言える。●誰が「ストレスチェック」を実施するのか

ストレスチェックの実施者は、労働安全衛生法にて以下のように定められている。【参考】厚生労働省:労働安全衛生法(◆昭和47年06月08日法律第57号)

ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、または厚生労働省が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、公認心理師などの有資格者に限られる。実施者は、質問票の選定やストレス評価、高ストレス者の判断、面接指導の必要性の判断などを行い、専門的な立場から事業者へ助言も行う必要があるからだ。なお、実施事務従事者は補助的な役割を担い、資格は不要だが守秘義務がある。

【資料ダウンロード】メンタル不調で休職の申し出があったらどうする? 注意点や「復職の考え方」を解説/社労士監修コラム集

「ストレスチェック」を行う目的

次に「ストレスチェック」を行う目的を取りあげていく。●従業員自身がストレスに気づくため

第一の目的は、従業員自身にストレス状態を把握してもらうことだ。往々にして、ストレスが溜まっている人ほど、自覚がないことがある。「ストレスチェック」により自分が高ストレス状態であることに気づいてもらい、セルフケアにつなげていくことが大切になる。●職場環境を改善するため

メンタルヘルス対策や職場環境の改善につなげるのも、「ストレスチェック」を行う大きな目的となる。職場には、人事やマネジメント職であっても気づいていないストレスの要因がある。それは、人的な要因であるかもしれないし、環境的な要因であるかもしれない。それらに気づくきっかけを与えてくれるはずだ。●高ストレス者への支援を行うため

高ストレス者に対する適切な対応・支援を行うためにも、実態を把握するのが第一となる。その上で、面談指導や相談を申し出しやすい環境づくりやセルフケアを促す体制づくりを進めていきたい。そうしたステップを踏んでいく流れを作ってくれるはずだ。【HRプロ】無料会員登録はこちらから >>

「ストレスチェック」の対象者となる人・対象外となる人

「ストレスチェック」の対象者となる人もいれば、対象外の人もいる。その点を区別しておきたい。まず、「ストレスチェック」の対象者となるのは、「常時使用する労働者」に該当する人となる。具体的には、期間の定めのない雇用契約で働く人、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である人、いずれかの要件を満たしている必要がある。また、この要件を満たすのであれば、パートやアルバイトも対象となる。

一方、上記を満たしていても、・役員や派遣社員、海外現地法人に雇用されている人、休職中の人、入職前の人、常時50人未満の事業所で働いている人(今後は改正される見込み)などに該当する人は「ストレスチェック」の対象にはならない。

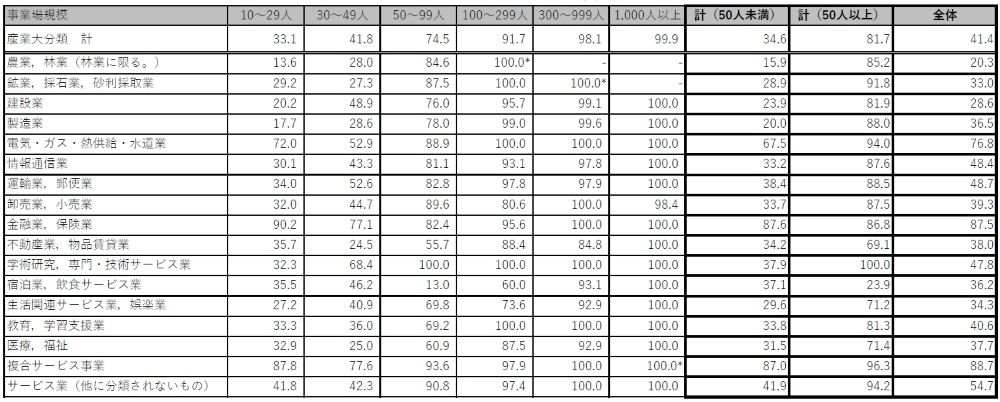

●従業員50人以上の事業所における実施率

従業員数50人以上の事業所における実施率は81.7%。全体的には高いが、業種ごとでかなりばらつきがある。実施率が最も低いのが「宿泊業・飲食サービス業」の23.9%。ただし、他の業種はいずれも70%前後を超えていて、「学術研究、専門・技術サービス業」が最高値の100.0%を記録している。●従業員50人未満の事業所における動向

一方、従業員数50人未満の事業所における実施率は34.6%。最も低いのは、「農業・林業」で15.9%。他にも、「製造業」が20.0%と低調な数字が続く。逆に突出して高いのが「金融業・保険業」の87.6%だ。ただ、大半の業種は30%台に留まっているのが実態。この結果からも、従業員50人未満の事業所でも「ストレスチェック」が義務化される動きとなっているのがわかる。「ストレスチェック」を実施しなかった場合の罰則・ペナルティ

続いて、「ストレスチェック」を実施しなかった場合に、どのような罰則・ペナルティが課されるのかを説明したい。実は、「ストレスチェック」を実施しなくても罰則が課せられることはない。ただし、常時50人以上の従業員を使用する事業所の場合、「ストレスチェック」に関する報告書を労働基準監督署へ提出しなければいけない。これを怠ると、最大で50万円の罰金の対象となる。一方、従業員が常時50人未満の事業所は、2028年までの移行期間中は罰則の対象とはならない。

「ストレスチェック」の診断・検査手順

「ストレスチェック」を行う手順についても解説していく。(1)実施に向けた事前準備

「ストレスチェック」を初めて実施する際には、実施目的を従業員に示して理解を得ておきたい。その上で、衛生委員会などの場で、具体的な実施方法を決める必要がある。具体的には、ストレスチェックの実施者と実施事務従事者や実施する時期・頻度、質問票の選定、高ストレス者の判定基準、面接指導を行う医師と申出先などだ。(2)「ストレスチェック」を行う流れ

「ストレスチェック」を実施する際には、質問票を従業員に配布したり、オンラインプログラムを利用して入力してもらったりする。質問票には、ストレスの原因、ストレスによる心身の自覚症状、労働者への周囲のサポートなど3つの項目が含まれていなければいけない。「ストレスチェック」診断後の対応フロー

「ストレスチェック」診断後の対応フローについても説明しよう。(1)結果処理と高ストレス者の抽出

回答された調査票を採点し、従業員の個人プロフィールを作成する。併せて、高ストレス者を抽出し、面接指導の対象者を選定する。(2)本人への結果の通知

「ストレスチェック」の結果を従業員本人に通知する。あくまでも、実施者から従業員に直接通知しなければいけない。従業員の許可なく企業に共有されてしまうとトラブルにつながってしまう。(3)高ストレス者への面接指導の実施

高ストレス者として選出された従業員に対して、医師による面接指導を実施する。特に、従業員本人から申出があった場合には、1カ月以内に実施する必要がある。(4)集団分析を通じた職場改善への活用

「ストレスチェック」の結果を踏まえ集団分析を行い、その結果を職場環境の改善につなげる。集団分析は努力義務であり、必須ではないがストレス原因を取り除くために有効な方法と言える。(5)労働基準監督署への届け出

「ストレスチェック」の結果は、毎年所管の労働基準監督署に遅滞なく報告することが義務付けられている。これを怠ると、最大で50万円の罰金が課せられる可能性がある(労働安全衛生法120条)。(6)結果の保管と管理体制

「ストレスチェック」の結果は、プライバシー保護に基づき適切に保管しなければいけない。衛生委員会などが管理場所や方法を議論し、しっかりと遂行するようにしたい。「ストレスチェック」が意味ないと感じられる理由

「ストレスチェック」の実施を疑問視する人も多い。その理由がどこにあるのかを考察していこう。●実施したままで終わってしまう

令和5年度の労働安全衛生調査によると、「ストレスチェック」の集団分析を職場環境の改善につなげている企業は54.0%と6割を割っている。常用労働者数50人以上の企業に限定しても63.8%程度だ。3割以上の企業は、「ストレスチェック」を実施しただけで終わっている。従業員も結果を読むだけで、何も気づきを得ていないことが多い。●受検者数が少ない

そもそも、「ストレスチェック」を受ける人が少ないと集団分析の精度が落ちてしまう。また、受検しなかった従業員は自身のストレス状態を知ることもできない。●高ストレス者対応の不十分さ

高ストレス者に対する面接指導は、本人が希望しなければ医師による面談は行われない。ただ、本人からすればなかなか言い出せないものだ。それどころか、会社や周囲に事実を悟られないような態度を取り勝ちとなる。結局、何も解決されないのであれば、「ストレスチェック」を行っても意味がないと考える人が多くなってしまう。【この記事も読まれています】「ストレスチェック」はただ実施するだけでは意味がない。「職場環境改善」を軸に解説

意味のある「ストレスチェック」にするための工夫

では、「ストレスチェック」を意味のあるものにするために、どんな工夫をすれば良いのか。ここで4つの工夫を取り上げたい。●全従業員の受検を促す仕組みづくり

まず、すべての従業員に受検してもらうことが不可欠となる。受検者が少ないとどうしても集団分析の精度が低くなるし、高ストレス者を見つけ出しにくくなるからだ。もちろん、「ストレスチェック」の受検を強制するわけにはいかない。「ストレスチェック」を行う目的やその重要性を従業員に丁寧に伝え、正しく理解してもらう必要がある。●集団分析を基にした職場改善

「ストレスチェック」はやり放しにしてはいけない。分析結果を検証したり、高ストレス者には面談の機会を設けて意見を聴取したりするなど、職場環境の改善につなげていきたい。具体的な取り組みに落とし込み、成果を導いていくことだ。●結果の解釈に関する注意

ストレスを個人の問題で捉えてしまうと、その解決を本人に委ねがちだ。結果的に、高ストレス者への対応ができないばかりか、職場環境の問題点も認識できず、ますます事態を悪化させてしまう。職場におけるストレスは、自社が解決すべき課題と位置づけ、正しく向き合っていくようにしたい。●産業医・専門家との連携を強化する

「ストレスチェック」を意味あるものにするためにも、産業医や医師・保健師などの実施者、心理職から意見を聞いたり、連携を強化したりする必要がある。特に、産業医とのパートナーシップは重要だ。職場環境や従業員の業務内容を深く理解していると、より的確にアドバイスしてもらえる。【この記事も読まれています】「ストレスチェック」を有効活用する方法とは。上手に使えば職場改善の強力なツールに

「ストレスチェック」を実施する際の注意点

「ストレスチェック」を実施するにあたっての注意点を解説していく。●受検を強制しない

常時50人以上の従業員がいる事業所には「ストレスチェック」の実施義務があり、50人未満の事業所においても義務化されることになった。しかし、従業員には受検の義務はないので、受検を強要したり、拒否した従業員を不当に扱ったりすることは許されない。●プライバシー保護を徹底する

個人情報保護の観点からすると、「ストレスチェック」の結果は、産業医や保健師、その他の実施者で厳密に管理しなければいけない。開示するにしても、本人の同意が欠かせない。あくまでも、個人の健康情報なので、プライバシーの保護・尊重に努めるようにしたい。●結果を理由に不利益を与えない

「ストレスチェック」の結果を踏まえて、従業員に不利益をもたらすことは禁止されている。例えば、人事権限者がその情報を基に対象となる従業員に解雇や契約更新の拒否、退職勧奨、不当な配置転換などを行ってはいけない。●結果を職場改善に活かす

「ストレスチェック」は実施するだけでは意味がない。その結果を分析し、見出された問題に対する打ち手を講じて、各従業員のメンタルヘルスや職場全体の安全衛生の改善につなげていかなくてはいけない。また、改善策を実施するにあたっては取り組みの意図や内容を十分に説明し、理解を得ることも大切にしたい。まとめ

本文中では、再三再四に渡り「ストレスチェック」の分析結果を職場環境の効果的な改善につなげる必要性を説いてきた。しかし、いざ実践するとなるとハードルが高いものだ。そうした方々に向けて、厚生労働省では改善を進めるための手順や有益なツール、活用事例などを織り込んだ「ストレスチェック」の実施マニュアルを公表している。また、HRプロでは、「ストレスチェック」に関するお役立ち資料や、実施方法や施策につなげるためのセミナーを紹介しているため、ぜひお役立ていただきたい。【HRプロ】無料会員登録はこちらから >>

- 1