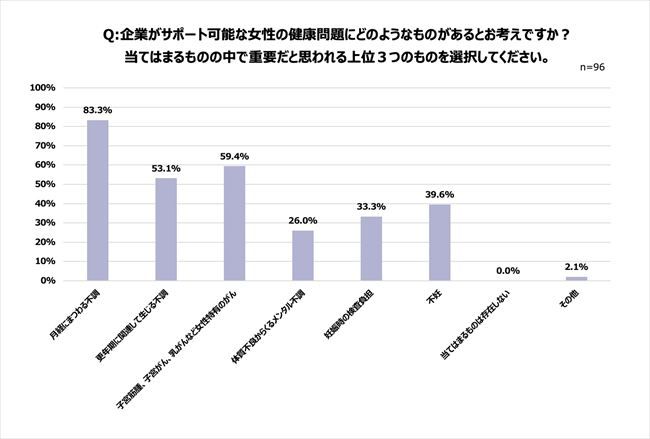

企業によるサポートの中心は月経・がん・更年期

はじめに同社が「企業がサポート可能だと考える女性の健康課題」について尋ねたところ、1位は「月経にまつわる不調」(83.3%)で、以降は「子宮筋腫、子宮がん、乳がんなど女性特有のがん」(59.4%)、「更年期に関連して生じる不調」(53.1%)といった回答が続いた。一方、「不妊治療」などには支援が及んでいない企業も多く、今後の課題と言えそうだ。

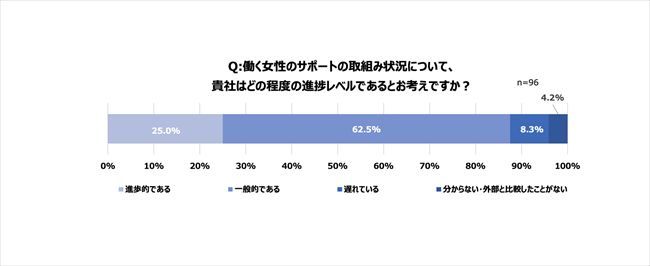

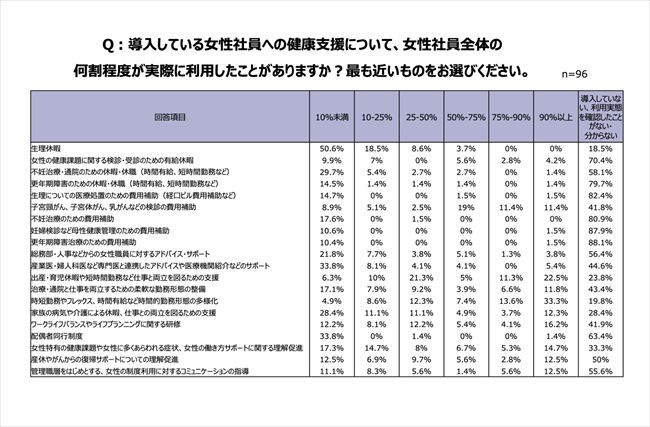

企業の9割超が制度導入も「利用」と「浸透」に課題

同社によると、本調査の全回答企業のうち、95.8%とほとんどの企業が何らかの「女性の健康支援制度」を導入中だったという。その一方で、「女性に対する自社のサポートの現状をどう考えているか」を尋ねた結果を見ると、実際に女性に対するサポートが「進歩的である」と自社施策を評価した企業は25%に留まった。

なお、全体として各項目で「利用率10%未満」あるいは「利用実態不明」の値が高く、多くの企業で“制度整備”と“現場活用”との間にギャップがあることが浮き彫りになった。

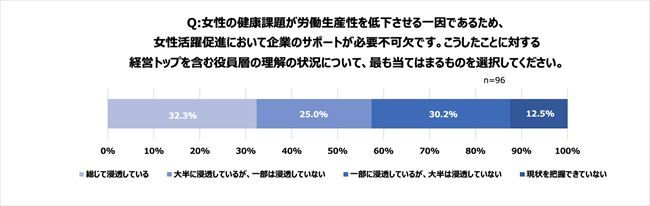

「経営層」と「現場」の認識ギャップ

次に、「職場における女性の健康サポートに関する経営層の理解」の現状を尋ねた結果では、32.3%が「支援施策は総じて浸透している」と認識していた。一方で、一般従業員層では「一部にしか浸透していない」(41.7%)との回答が最多となった。また、全体の36.5%は従業員アンケートやヒアリングを十分に実施していない状況にあり、現場の実態把握やコミュニケーションも課題となっている様子が見てとれる。

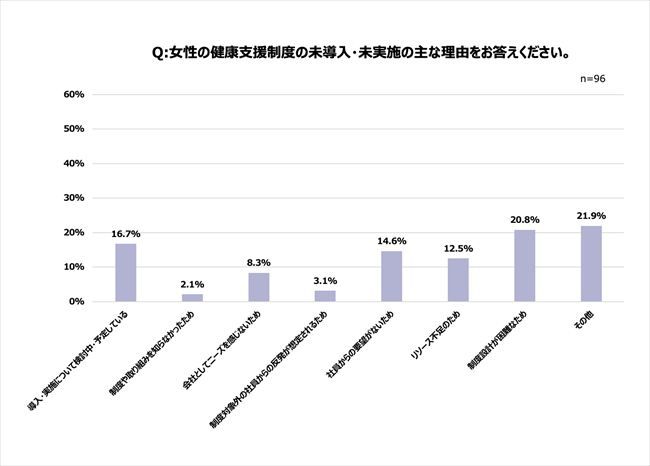

「制度設計の難しさ」が導入を阻む要因に

また、「制度導入が進まない理由」に関する回答では、「制度設計が困難」(20.8%)が最も多く、以下は「社員からの要望がない」(14.6%)、「リソース不足」(12.5%)が続いた。施策の本質的な効果や利用促進の仕組みづくりが、経営者や人事部門に求められそうだ。

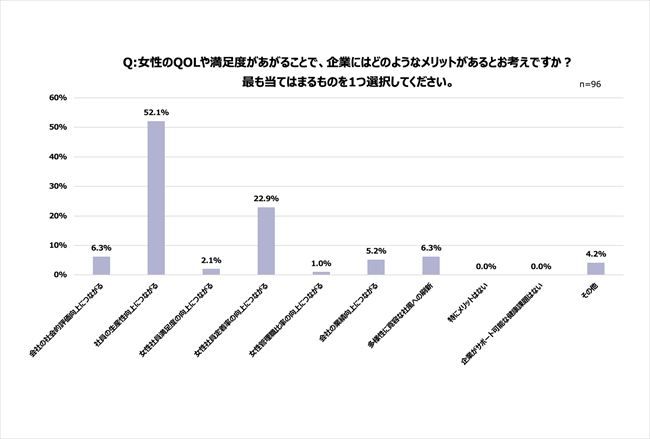

健康支援は「生産性・定着率向上」に直結

続けて、「女性の健康支援がもたらす影響や企業側のメリット」について聞くと、「社員の生産性向上」(52.1%)、「女性社員の定着率向上」(22.9%)が高い評価を受けていた。なお、実際に生理痛体験会や不妊治療サポート、ホルモン検査補助の導入など、独自の取り組みを行う企業もみられたとのことだ。

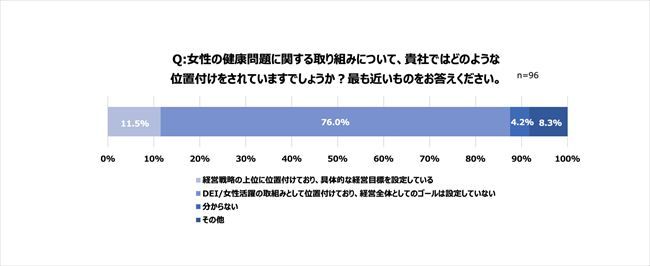

経営戦略への組み込みは今後の課題に

最後に、「女性の健康支援に関する社内の位置づけ」について調べた結果を見ると、女性の健康支援を「DEIや女性活躍推進の一環」と位置付ける企業が76%であった。一方、「経営戦略の最上位に位置付ける」と明確に答えた企業は11.5%に留まっている。今後は、KPI設定や経営層によるコミットメント強化、社内文化醸成による活用促進が求められるだろう。

出典:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000086882.html