「懲戒解雇」とは

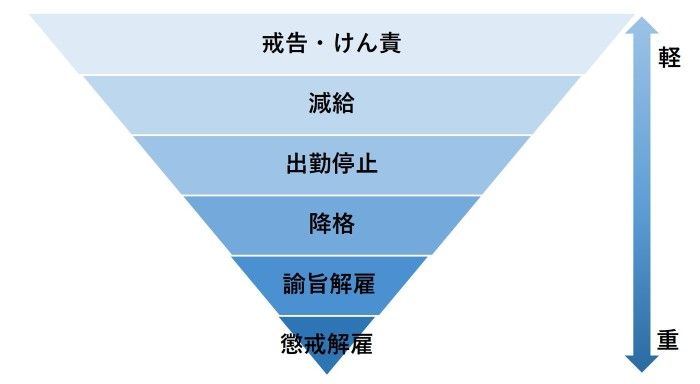

「懲戒解雇」とは、従業員が重大な職場規律違反・企業秩序違反・不正行為などを犯した場合に、会社が従業員に対して労働契約を一方的に解約する処分を言う。懲戒処分には戒告・けん責、減給、出勤停止など様々なレベルがあるが、「懲戒解雇」は最も重い制裁となる。懲罰・制裁的な意味合いがあり、退職金が支給されない、または減額されるケースが多い。●懲戒処分の種類

懲戒処分には、前述したとおり「懲戒解雇」の他にもさまざまな種類がある。一般的な処分の種類やレベルについては以下の6段階になっている。

・戒告:文書または口頭による厳重注意

・けん責:厳重注意に加えて始末書の提出を求める

【減給】

賃金から一定額を差し引く処分。ただし労働基準法第91条において制限あり

【出勤停止】

従業員に一定期間の就労を禁止する。雇用契約は継続し、出勤停止期間は無給となる場合がほとんど

【降格】

役職や職位を引き下げる処分。給与計算の基準となるグレードも引き下げる

【諭旨解雇(諭旨退職)】

いきなり解雇するのではなく、自主的に退職するよう勧告する

【懲戒解雇】

労働者を一方的に退職させる(雇用契約を一方的に解除する)

【関連記事】「懲戒処分」とは? 処分の種類や手続き、押さえておくべきポイントを解説

●「懲戒解雇」の法的根拠

懲戒解雇の法的根拠は、労働基準法89条9号に基づく。そこには、「制裁(=懲戒処分)の定めをする場合には、その種類および程度に関する事項を、就業規則で定めなければならない」という趣旨の内容が書かれている。言い換えれば、会社は就業規則で事前に懲戒事由および懲戒処分の種類を定め、「懲戒解雇」を行う場合もあり得ると定めておけば、適法の下で実施できるということになる。●「懲戒解雇」と他の解雇の違い

解雇には、さまざまな種類がある。違いを説明したい。諭旨解雇との違い

諭旨解雇とは、会社が従業員に一定期間内での退職を勧告し、退職願を提出させた上で解雇する懲戒処分を指す。従業員が退職届を提出しなければ、「懲戒解雇」に進むこととなる。「懲戒解雇」と諭旨解雇の違いとしては、退職金が挙げられる。諭旨解雇では自己都合退職と同等の退職金を支給するが、「懲戒解雇」では全額不支給、あるいは減額支給する会社が多い。【関連記事】「諭旨解雇(ゆしかいこ)」の意味や懲戒解雇との違いとは? 退職金や失業保険、転職への影響も解説

普通解雇との違い

普通解雇は、能力不足や成績不良、病気による就労不能、協調性の欠如などが主な理由とされる解雇だ。「懲戒解雇」が社内の不正行為やルール違反に対する制裁を根拠として行われるので、解雇事由が大きく異なる。また、普通解雇では解雇予告または解雇予告手当が必要だが、「懲戒解雇」では「労働者の責めに帰すべき事由」に該当する場合、原則不要となる(労働基準法20条1項但し書き)。整理解雇との違い

整理解雇とは、業績悪化などを理由とする人員削減の必要性を理由に行われる解雇を指す。普通解雇の一種として捉えられるので、解雇予告や解雇予告手当が必要となる。また、退職金も通常通り支給される可能性がある。懲戒免職との違い

「懲戒解雇」は民間企業における最も重い懲戒処分を指す。一方、「懲戒免職」は公務員に対する最も重い懲戒処分を意味する。まさに、公務員としての身分を失わせる処分となり、退職金の全部または一部が不支給とされてしまう。【HRプロ】無料会員登録はこちらから >>

「懲戒解雇」の要件

「懲戒解雇」を適法に行うためには、以下に挙げる要件を満たす必要がある。●就業規則に根拠条文がある

労働基準法89条9号に基づき、会社が懲戒の制度を設ける場合は、それを就業規則で記載することが義務づけられている。よって、「懲戒解雇」も就業規則上の根拠規定に基づいて行わなければいけない。具体的には、以下の2つの要件が挙げられる。(b)懲戒処分の種類として「懲戒解雇」が定められていること

●懲戒解雇事由に該当する

従業員の行為が就業規則に記載されている「懲戒解雇」事由に該当する必要がある。ここで注意を要するのは、同一の行為に関して、すでに他の懲戒処分を行った場合には、「懲戒解雇」ができないということだ。二重処罰に当たるからである。●懲戒解雇の意思表示がされた

民法第97条1項において、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」と記している。会社が従業員に対して「懲戒解雇」をするには、その旨を本人に伝える必要がある。●解雇権乱用に該当しない

労働契約法15条では、「懲戒解雇」が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効になると定めている。これは、「解雇権濫用の法理」と呼ばれている。「懲戒解雇」が解雇権の濫用に当たるかいなかは、労働者の行為の性質・態様その他の事情を踏まえて総合的に判断される。「懲戒解雇」となる理由の典型例

ここでは、実際に「懲戒解雇」の理由となるケースを説明しよう。●業務上横領などの業務上の犯罪行為

業務上横領は犯罪となる。そのため、少額であっても「懲戒解雇」が有効とされる傾向にある。また、経費の架空請求や発注先からのリベートの受領など金銭的な不正行為が生じたときも、その従業員を「懲戒解雇」するケースが見られる。●業務命令の違反・拒否

転勤命令など会社の業務命令に従わない場合に、従業員を「懲戒解雇」するケースもある。ただし、転勤や人事異動が従業員に極端な不利益をもたらす、あるいは会社から必要な説明が成されていなければ、転勤や人事異動の拒否を理由とする「懲戒解雇」が無効と判断されることがあり得る。●就業規則違反

就業規則で義務付けられた機密保持に関する義務違反などを理由に、従業員を「懲戒解雇」するケースを指す。ただし、これを理由とする「懲戒解雇」が有効とされるのは、裁判例上、その程度が重大であり、企業秩序に顕著な悪影響を生じさせた場合や、懲戒処分があったにも関わらず就業規則違反が繰り返される場合などに限られる。●無断欠勤・出社拒否

繰り返しの無断欠勤や出社拒否を理由に従業員を「懲戒解雇」するケースも見られる。ただし、いずれもその原因によっては、「懲戒解雇」が無効とされる可能性があるので注意するようにしたい。●暴力・ハラスメント行為

他の従業員に対して、暴力やハラスメント行為をしたことを理由に、従業員を「懲戒解雇」するケースを指す。ただし、セクハラやパワハラなどを理由とする「懲戒解雇」が有効とされるには、その内容が相当程度重大である、懲戒処分を経ても繰り返されているなどの場合に限定されるので注意したい。●経歴詐称

入社時に会社に申告していた経歴が虚偽であったことを理由に、従業員を「懲戒解雇」するケースも見られる。ただし、この場合に「懲戒解雇」が有効になるのは、裁判例上、その経歴詐称が重要なものである場合に限られているので注意を要する。●社外での重大な犯罪行為

従業員が私生活など社外において犯罪を犯したことを理由に、従業員を「懲戒解雇」するケースもあり得る。ただし、これを理由として「懲戒解雇」が有効とされる場面は相当程度限定されているので、注意しなければいけない。不当解雇となった場合のリスク

「懲戒解雇」が不当と判断された場合、会社側はさまざまなリスクを負うことになる。主なリスクは、以下の通りだ。

①従業員を復職させなければいけない

「懲戒解雇」が無効となると、「懲戒解雇」された従業員と会社との雇用契約が現在も継続していることになる。そのため、会社は従業員を復職させ、給与を遡って支払いを払わなければいけない。

②多額の解決金の支払いを要求される

③争いが長期化して業務に支障が生じる

「懲戒解雇」手続きの流れ

次に、「懲戒解雇」を行う手続きを説明しよう。(1)事実関係の調査と要件との照合

(2)対象者への弁明機会の付与

(3)懲戒解雇通知書の作成と対象者への通知

(4)離職に伴う各種手続き

(1)事実関係の調査と要件との照合

最初に労働者の行為に関して、その内容や経緯などの事実関係を調査しよう。事案によって調査の進め方は変わってくるので、柔軟に対応するようにしたい。事実関係が把握できたら、「懲戒解雇」を適法に行うための要件と照合するかどうかを検討していく。その際に、顧問弁護士などのアドバイスを受けるのも有益だ。(2)対象者への弁明機会の付与

実際に「懲戒解雇」を実施する際には、対象者に対して必ず弁明の機会を付与する必要がある。その中で、会社が把握していなかった事実や事情が明らかになった場合は、その内容や有無について改めて調査を行うようにしたい。逆に、労働者の弁明が不合理であることが確認できれば、紛争になったとしても有利に対応できる。(3)懲戒解雇通知書の作成と対象者への通知

「懲戒解雇」を行うと決めたら、懲戒解雇通知書を作成し、本人に対して通知する。労働基準法20条では、原則として30日以上前に解雇する旨を予告しなければいけないと定めている。懲戒解雇通知書は、解雇を予告した証拠としても機能するので、内容証明郵便など記録が残る形で送付するようにしたい。(4)離職に伴う各種手続き

「懲戒解雇」によって労働者が退職する場合、会社は以下の各種手続きを行う必要がある。①物品等の回収

貸与品、資料、データなどを回収する。

②社会保険・雇用保険の脱退手続き

③税金・保険料の処理

厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、所得税(給与、退職金)、住民税などを処理する。

④労働者に対する書類の交付

源泉徴収票や雇用保険被保険者証、退職証明書、離職票、健康保険資格喪失証明書などの書類を交付する。

「懲戒解雇」の注意点とポイント

「懲戒解雇」を巡っては、さまざまなトラブルが生じがちだ。それを避けるためも、以下の各点に留意するようにしたい。●指導・注意、別の処分を先行して行う

使用者が労働者に対して適切に改善指導や注意を行っていたかどうかは、「懲戒解雇」の適法性を判断するための重要な考慮要素となる。なので、それらの経過を記録しておいた方が良い。対象労働者との間で労働審判や訴訟が起きた際にも有利に働くからだ。●十分な調査と証拠の確保

解雇権濫用の法理により、「懲戒解雇」はかなり悪質なケースでなければ認められなかったりする。万が一、「懲戒解雇」が無効と判断されてしまうと、会社は大きなダメージを負うことになるので、安易な「懲戒解雇」は断じて避けなければいけない。十分に調査を繰り返し、確かな証拠を得る必要がある。●本人に弁明の機会を与える

「懲戒解雇」を行った後に、不当解雇であるとして従業員から訴えられた場合、「懲戒解雇」の前に本人に弁明の機会を与えたかどうかが、重要な検討ポイントとなる。もし、弁明の機会を与えたのであれば、それが証拠として残るようにしておきたい。●公表は丁寧に行う

職場における規律維持を目的とする場合、社内向けの「懲戒解雇」の公表は公共性および目的の公益性が認められやすいと考えられる。ただし、その際には公表処分が名誉毀損に当たらないよう注意しなければいけない。名誉棄損に抵触すると、刑法上の名誉毀損罪により処罰されるだけでなく、「懲戒解雇」された元労働者から不法行為に基づく損害賠償を請求される可能性もある。●即時解雇はできるか

労働基準法第20条第1項では、使用者が労働者を解雇しようとする場合、解雇予告義務および解雇予告手当の支払義務を規定している。すなわち、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払えば、即時解雇も可能となる。●有給休暇の扱い

「懲戒解雇」が適法に行われれば、労働者は退職したことになる。もし、退職時に未消化の有給休暇が残っていても、その有給休暇は自動的に消滅する。労働者が会社に有給休暇の買い取りを求めてくることも想定されるが、会社としては有給休暇を買い取る義務を負うことはほとんどないと考えられている。従業員に不当解雇を主張された時の対応

従業員に不当解雇を主張された場合、企業は慎重な対応が求められる。対応を解説する。●労働審判や訴訟で争う

従業員から不当解雇を主張された場合、労働審判や訴訟で争うことになる可能性がある。企業は就業規則や懲戒手続きの記録、指導履歴などを証拠として整理し、弁護士と連携して主張を展開する必要がある。●和解を検討する

紛争を早期に収束させるため、和解を検討することも必要になるかもしれない。時間やコスト、企業イメージへの影響を考えると、一定の解決金を支払って和解に至るケースも多い。法的な勝敗だけにこだわらず、リスクと費用対効果を踏まえた柔軟な対応が望まれる。和解となる場合、企業が労働者に一定の解決金を支払うケースが一般的となる。まとめ

最後に、「懲戒解雇」のメリットとデメリットを整理しておきたい。まずメリットは、従業員に意思に関わらず、労働者としての地位を失わせられることだ。特に、従業員の不正行為があった場合、「懲戒解雇」を行うことで社内の規律を維持できる。しかし、解雇無効のリスクというデメリットも存在する。「懲戒解雇」が無効になった場合、バックペイや慰謝料が請求されるだけでなく、社会的なイメージもダウンしてしまう。また、たとえ「懲戒解雇」が有効であったとしても、「会社都合」で退職をさせてしまうと助成金の支給要件に抵触してしまう。これらを総合的に鑑み、「懲戒解雇」をするのか・しないのか、賢明かつ慎重な判断を促したい。【HRプロ】無料会員登録はこちらから >>

- 1