「変形労働時間制」とは

「変形労働時間制」とは、労働基準法に準拠し業務の繁閑や特殊事情に応じて所定労働時間を柔軟に調整する制度だ。一定期間における労働時間に関して、1週間あたりの平均が法定の範囲内であるなら、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることが可能となる。【この記事も読まれています】

【社会保険がさらなる適用拡大へ:1】「年金制度改正法」で賃金要件の廃止で「106万円の壁」が撤廃に

●法定労働時間とは

「法定労働時間」とは、労働基準法で原則として定められている労働時間を意味する。具体的には、「1日8時間、週40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間以内)」と定められており、もし超過する場合は、割増賃金を支払わなければいけない。また、休日も毎週1日、または4週間を通じて4日以上与える必要がある。ただ、これだと業務量が時期によって大きく変動する企業では、不都合が生じてしまうため、「変形労働時間制」の導入が広がっている。【関連記事】「労働基準法」とは? 労働時間・賃金・休憩・休暇などの規定や違反例と罰則についてわかりやすく解説

●裁量労働制(みなし労働時間制)との違い

「変形労働時間制」は繁閑に応じて労働時間を調整して労働させる制度である一方、裁量労働制(みなし労働時間制)は、実際の労働時間に関係なくあらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度である。主に専門職種など業務の進め方を本人に委ねる場合に適用される。つまり、「変形労働時間制」は実労働時間を管理するのに対し、裁量労働制は実労働時間にかかわらず「みなし」で管理する点が大きく異なる。【関連記事】「裁量労働制」とは? 残業代と労働時間の仕組みやメリット・デメリットを解説【24年4月改正】

●シフト制との違い

シフト制は勤務時間や日にちごとに労働者が交代して働く勤務形態であり、法的な労働時間の制度ではない。「変形労働時間制」は同じ時間に対象者全員が一斉勤務することが多いが、シフト制は複数の勤務パターンによる交代制勤務で、勤務時間の自由度や運用ルール、導入に必要な協定などの面で異なる。【資料ダウンロード】休憩・着替え・喫煙・持ち帰り残業に賃金支払は必要?「労働時間と賃金」について解説/社労士監修コラム集 >>

「変形労働時間制」の種類・形態

「変形労働時間制」には4つの種類がある。それぞれについて説明していきたい。●1週間単位の「変形労働時間制」

1週間単位の「変形労働時間制」とは、労働基準法第32条の5に基づき、1週間の所定労働時間が40時間を超えない範囲であれば、1週間単位で毎日の所定労働時間を弾力的に設定することができる制度を言う。最大1日10時間までの時間設定が可能で、それを超える分は割増賃金を支払うことになる。ただし、従業員数や業種の条件があり、常時30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店が対象となる。●1カ月単位の「変形労働時間制」

1カ月単位の「変形労働時間制」とは、労働基準法第32条の2に準拠しており、対象となる1カ月以内の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間である40時間(特殊事業は44時間)を超えない範囲であれば、特定の日・週に法定労働時間を超えた労働が可能となる制度である。対象事業所の制限はない。特に月末や月初が多忙で、月中との繁閑の差がある企業に向いている。●1年単位の「変形労働時間制」

1年単位の「変形労働時間制」とは、1カ月以上1年以内の一定期間において、1週間あたりの労働時間が40時間を超えないように調整すれば、業務の繁閑に応じて法定労働時間を超えた労働が可能となる制度だ。ただし、1年間の労働日数は280日、1日の労働時間は10時間、1週間の労働時間は52時間が最大となる。具体的には、流通業のセール時期などの対応に適している。ちなみに、労働基準法第32条の4に基づいている。●フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、労働基準法第32条の3に準拠し、始業時間と終業時間を従業員の裁量で決められる制度を言う。一般的には「コアタイム」を除き、従業員が柔軟に勤務時間を判断できる格好となっている。会社が始業・終業時刻を指定するわけでなく、あくまでも従業員一人ひとりが就業時間に対して責任を持つ必要がある。主に、子育て中の社員が多い企業、通勤電車が混雑しやすい都心部の企業に向いている。用語解説:フレックスタイム制

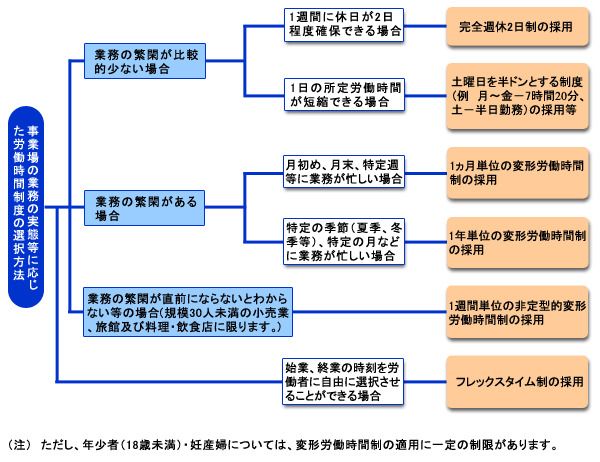

●業務の繁閑が比較的少ない場合

業務量に大きな波がない場合は、完全週休2日制や土曜日を半日の所定労働時間とする設定が一般的だ。土曜出勤と休日を組み合わせることも選択肢となる。●月や季節単位で繁忙期がある場合

月初や月末など特定週に繁忙が生じる場合は1カ月単位の変形労働時間制、特定の季節または月に繁忙期が長期にわたる場合は1年単位の変形労働時間制が適している。●業務の繁閑が直前で読めない小規模事業の場合

小売業や旅館、飲食店など30人未満の事業所で業務量の繁閑が直前でわかる場合、1週間単位の非定型的変形労働時間制が活用可能だ。●始業・終業時刻を労働者が自由に決められる場合

労働者の裁量で勤務時間の開始・終了が選べる業種ならフレックスタイム制の導入を検討したい。厚生労働省徳島労働局:変形労働時間制

【HRプロ】無料会員登録はこちら >>

「変形労働時間制」のメリット

次に、「変形労働時間制」にはどのようなメリットがあるのか、企業側と従業員側でわけて取り挙げたい。【企業のメリット】

●効果的に業務量配分ができる

「変形労働時間制」を導入することで、時期に合わせて業務量を効果的に配分することができる。閑散期には労働時間を短くし、繁忙期には労働時間を長く設定するというわけだ。特に、季節によって必要な労働力に差がある業種、月末に業務が集中する業種ではメリットが大きい。●残業代の削減

残業代を削減できるのも、「変更労働時間制」の大きなメリットだ。この制度を導入れば、特定の日や週のみ所定労働時間を増やすことが可能となるので、繁忙期に対応しやすい。例えば、繁忙期に1日の所定労働時間を10時間とした際に、8時間を超えても残業代は発生しないので、企業は繁忙期の残業代を削減できる。●企業イメージの向上

「変形労働時間制」を導入している企業は、多様な働き方の実現に積極的な企業であると内外にアピールしやすい。社会の要請にも応えることができるだけに、会社としてのイメージ向上にもつなげられる。【従業員のメリット】

●無駄な労働時間が減る

閑散期は仕事が少なくなるが、従業員としては会社にはいなければならない。そのため、どうしても、あまり生産的とは言えない業務に終始しがちとなる。「変形労働時間制」を導入することで、無駄な労働時間がなくなり、総労働時間を減少できる。●ストレス軽減

柔軟性のある働き方ができると従業員はスケジュールを調整しやすく、自らの体調不良や過労の防止を図りやすい。その分、ストレスも軽減できるので、モチベーションアップにもつながる。●ワークライフバランスの向上

全体の労働時間が短縮されるだけでなく。業務の繁閑に合わせて所定労働時間が決まっているのであれば、従業員は休暇の予定が立てやすい。自ずとライフワークバランスを維持・向上しやすくなる。「変形労働時間制」のデメリット

「変形労働時間制」はメリットばかりではなく、デメリットもあり得る。それらを説明しよう。【企業のデメリット】

●勤怠管理や給与計算が複雑になる

「変形労働時間制」を導入すると、所定労働時間が日や週で変わってしまい、勤怠管理や給与計算が非常に複雑化する。そのため、人事担当者からすると煩雑な作業やミスが増えてしまうリスクがある。●社内スケジュールの調整が難しくなる

企業内で「変形労働時間制」を特定の部署だけに導入すると、他部署と就業時間が合わず、社内会議や社内ミーティングのスケジュールが調整しにくくなってしまう。結果として、業務効率や生産性が低下しがちだ。●制度導入の時間とコストがかかる

「変形労働時間制」を導入するには、就業規則の改定が不可欠となる。改定は簡単には、手間もコストも掛かるし、所轄の労働基準監督署長への届け出も必要となる。特に、1年単位や1週間単位の「変形労働時間制」となると労使協定も締結しなければならないので、人事担当者の負荷はより多大となってしまう。【従業員のデメリット】

●繁忙期には負担が増す

「変形労働時間制」では、繁忙期に1日10時間働くというシフトを組むことができる。しかし、実際にはそうした長時間勤務が続くと、従業員の集中力や体力は低下するし、疲労も蓄積しやすくなるだけに、負担が増すばかりだ。特に、人手不足が続く業種や企業では代わり手がいないだけに、従業員に無理強いしてしまう可能性が高い。●社内外でのコミュニケーションがとりにくくなる

「変形労働時間制」を導入することで、部署間や従業員間のスケジュール調整が難しくなる。それは、社内だけでなく顧客先にとっても同様だ。結果的に社内外とのコミュニケーションの障壁となることがあり得る。●残業代が減る

「変形労働時間制」においては、企業が労働時間を計画的・戦略的に組むため、自ずと残業が発生しにくくなる。それは、企業側からするとメリットでしかないが、従業員の中には低い基本給を残業代で少しでも補填したいと考える人もいる。その残業代が減ってしまうのは、懸念材料と捉えられてしまうことであろう。【関連記事】「勤務間インターバル制度」導入のポイント~社員の健康維持と働き方の見直しのために

「変形労働時間制」導入における注意点と確認事項

ここでは、「変形労働時間制」を導入するにあたっての注意点と確認事項をリストアップしたい。●労働日数・労働時間の上限がある

1年単位の「変形労働時間制」を導入し、しかも対象期間が3カ月を超える場合は、労働日数の上限は1年あたり「280日」となる。具体的には、280日×(対象期間の暦日数÷365)という計算式で算出する。また、1日あたりは10時間、1週間あたりは52時間に定められている。●労働時間の繰り越しは不可

実際の労働時間が、清算期間における総労働時間として定められた時間に対して過不足があった際には、原則として清算期間内で労働時間、および賃金を精算しなければいけない。●年少者(満18歳未満)には適用できない

原則として、年少者(満18歳未満)を「変形労働時間制」の対象者とすることはできない。ただし、満15歳以上満18歳未満の義務教育修了者については、一定の制限付きで、「変形労働時間制」を適用できる(労基法60条第1項、同第3項)。●決定後の変更は不可

「変形労働時間制」を運用するにあたっては、正当な理由がある場合以外。原則として設定された労働時間は変更できない。それだけに、設定段階で労働時間についてしっかりと見極めておくことが重要となる。●36協定は不要

「変形労働時間制」は、法定労働時間を柔軟に適用するための制度であり、時間外労働や休日労働を促すものではない。そのため、導入にあたっては36協定を締結する必要はない。しかし、「変形労働時間制」で認められている労働時間を超えた労働や休日労働をさせる場合には、36協定を結ぶ必要がある。「36協定」とは? 残業時間の上限や特別条項、届け出の新様式などを解説

●別途残業代の算出が必要

「変形労働時間制」を採用した上で36協定を結べば、36協定で認められた範囲内で残業をさせることができる。ただし、労働基準法の規定に従った残業代を支払わなければいけない。この場合、残業代の算出方法が通常とは異なってくるため、注意を要する。●派遣社員にも適用できる

派遣社員にも「変形労働時間制」の適用が可能だ。ただし、この場合には以下の3点が前提となる。・派遣元と労働者との間で労使協定が締結されていて、労働基準監督署へも届出をしている

・「変形労働時間制」に関する規定を派遣元の就業規則に定めている

・「変形労働時間制」を適用する旨を労働者派遣契約に定めている

「変形労働時間制」における残業代の算出方法

「変形労働時間制」における残業代の算出方法をケースごとに解説していく。●1年単位のケース

■1日単位の残業時間所定労働時間が1日8時間超の日は、その所定労働時間を超える時間。それ以外の日は1日8時間を超える時間となる。

■1週間単位の残業時間

所定労働時間が1週40時間超の週は、その所定労働時間を超える時間。それ以外の週は1週40時間を超える時間となる。

■全期間の残業時間

対象期間の法定労働時間総枠を超える時間となる。法定労働時間の総枠は40時間×(対象期間の日数÷7日)で算出する。

●1カ月単位のケース

■1日単位の残業時間所定労働時間が1日8時間超の日は、その所定労働時間を超える時間。それ以外の日は1日8時間を超える時間となる。

■1週間単位の残業時間

所定労働時間が1週40時間超の週は、その所定労働時間を超える時間。それ以外の週は1週40時間を超える時間となる。

■全期間の残業時間

対象期間の法定労働時間総枠を超える時間となる。

●1週間単位のケース

■1日単位の残業時間所定労働時間が1日8時間超の日は、その所定労働時間を超える時間。それ以外の日は1日8時間を超える時間となる。

■1週間単位の残業時間

40時間を超える時間となる。

まとめ

「変形労働時間制」は業務量に合わせて労働時間を柔軟に配分し、残業代の削減や業務の効率化を実現しようという制度だ。導入にあたっての注意点をいくつか挙げたが、大前提となるのは、自社で残業がいつ、どのように発生しているのか、その実態を的確に把握することだ。単に、柔軟な働き方が社会のトレンドになっているから、自社でも導入しようとして自社の現状に適していなければ決して上手くはいかない。また、導入して終わりではなく、運用段階においても残業の実態を定期的にチェックすることを心がけていく必要がある。「就業規則」とは? 3つの義務と作成・変更・届出の流れを解説

【HRプロ】無料会員登録はこちら >>

- 1