■「育児休業」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら

「育児休業制度」とは

「育児休業制度」とは、原則として1歳未満の子どもを養育するための休業制度で、「育児・介護休業法」によって定められている。従業員が仕事と育児を両立できるよう、一定期間仕事を休むことができる権利を保障し、企業は従業員の申請に応じて取得させることが義務付けられている。育児休業中は労働者の労務提供義務が免除され、その間の雇用関係は継続する。男女問わず取得でき、原則として子どもが1歳の誕生日の前日までが取得可能期間となる。女性の場合は、産後休業(出産後8週間)の後に続けて取得するケースが一般的だ。

また、保育所に入れないなどの特別な事情がある場合は、最長2歳まで延長することができる。育児休業中の収入保障として、雇用保険から育児休業給付金が支給される仕組みも整備されている。

【2025年】「育児・介護休業法」の改正による変更点

2025年4月、10月と「改正育児・介護休業法」が段階的に施行される。主な変更点は以下の通りだ。●子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現

まず、子の看護休暇の対象年齢が「小学校就学前」から「小学校3年生修了まで」に拡大された。看護休暇の取得事由にも「感染症等に伴う学級閉鎖」や「入園・卒園・入学式への参加」などが新たに追加されている。また、所定外労働(残業)の免除対象も「3歳未満」から「小学校就学前」の子を養育する労働者にまで拡大。これにより、子どもが小学校に入学するまでの期間、親は残業を免除してもらうことが可能となる。さらに、3歳未満の子を持つ従業員に対するテレワーク導入も企業の努力義務として定められた。

●育児休業取得状況の公表義務拡大

改正前は従業員1,000人超の企業のみに課されていた育児休業取得状況の公表義務が、従業員300人以上の企業にまで拡大された。より多くの企業で育児休業の取得状況が可視化されることで、取得促進につながることが期待されている。また、従業員100人超の企業には、「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画策定時に、育児休業取得等に関する状況把握と数値目標設定が義務化された。●介護離職防止のための支援強化

介護休暇の取得要件が緩和され、また介護をする従業員に両立支援制度に関する情報を周知・提供するなど、介護離職防止のための個別対応が企業に義務付けられた。家族を介護する労働者にテレワークの措置を講ずることも努力義務とされた。●2025年10月施行の改正内容

3歳から小学校就学前の子を育てる労働者を対象とした「柔軟な働き方を実現するための措置」の実施が事業主に義務づけられる。企業は以下の措置から2つ以上を選択して実施し、労働者はその中から1つを選んで利用できるようになる。(2)テレワーク等(月10日以上)

(3)保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配や費用負担等)

(4)養育両立支援休暇(年10日以上付与)

(5)短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間とするもの)

※(2)と(4)は原則時間単位で取得可とすること

さらに、制度の周知と制度の利用意向確認を個別に行うことも同時に義務付けられる。

「育児休業」以外の休業制度

「育児休業」以外にも、子育てをサポートするさまざまな休業制度がある。●育児休暇

育児休暇は、「育児休業」とは異なり、法律で定められた制度ではなく、企業が独自に設ける休暇制度だ。一般的には、子どもの学校行事や急な体調不良などに対応するための休暇を指す。企業によって呼び方や内容は異なり、有給で取得できる場合もあれば無給の場合もあり、取得可能日数や対象となる子どもの年齢なども企業ごとに異なる。

●産前産後休業

産前産後休業(産休)は、労働基準法に定められた制度で、出産を控えた女性労働者と出産後の女性労働者の健康を守るための休業制度である。産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得でき、女性労働者が請求した場合に与えられる。一方、産後休業は出産日の翌日から8週間は強制的な休業となる。ただし、産後6週間を経過した後は、本人が請求し医師が支障ないと認めた場合に限り、就業することができる。産前産後休業の「出産」には、妊娠4カ月以上の分娩であれば、死産や流産も含まれる。また、出産日は産前休業に含まれるという点も覚えておきたい。

「産休」・「育休」はいつから? 取得条件や期間、手当を徹底解説

●産後パパ育休

産後パパ育休(出生時育児休業)は、2022年10月から導入された制度で、子どもの出生直後の期間に、男性が取得できる育児休業だ。取得可能な期間は子どもの出生後8週間以内で、最大4週間(28日)まで、分割して2回まで取得することができる。通常の「育児休業」とは別に取得でき、産後パパ育休を取得した後に、改めて「育児休業」を取得することも可能となっている。

●パパ・ママ育休プラス

パパ・ママ育休プラスは、夫婦で「育児休業」を取得する場合に、子どもが1歳2カ月になるまで育児休業期間を延長できる制度だ。2010年に男性の育児参加を促進する目的で導入された。通常、「育児休業」は子どもが1歳になる前日までだが、「パパ・ママ育休プラス」の制度を利用して交互に育休を取得することで、取得可能期間を1歳2カ月になる日まで延長できる。ただし、一人が実際に取得できる育児休業の期間自体は1年間のままであることは注意を要する。例えば、子どもが生後1カ月の時点で育休を取得した場合、1歳1カ月の前日までが育児休業期間となる。

また、パパ・ママ育休プラスを利用しても、保育所に入れないなどの事情があれば、最長2歳まで育児休業を延長できる点は通常の育児休業と同じだ。

パパ・ママ育休プラスを取得するには、以下の条件をすべて満たす必要がある。

・配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること

・本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること

・本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

厚生労働省:パパ・ママ育休プラス

●看護休暇

看護休暇は、小学校就学前の子どもが病気や怪我になった場合に、その世話をするために取得できる休暇制度だ。「育児・介護休業法」で定められており、子どもが1人の場合は年間5日まで、2人以上の場合は年間10日まで取得できる。「育児休業」の取得傾向

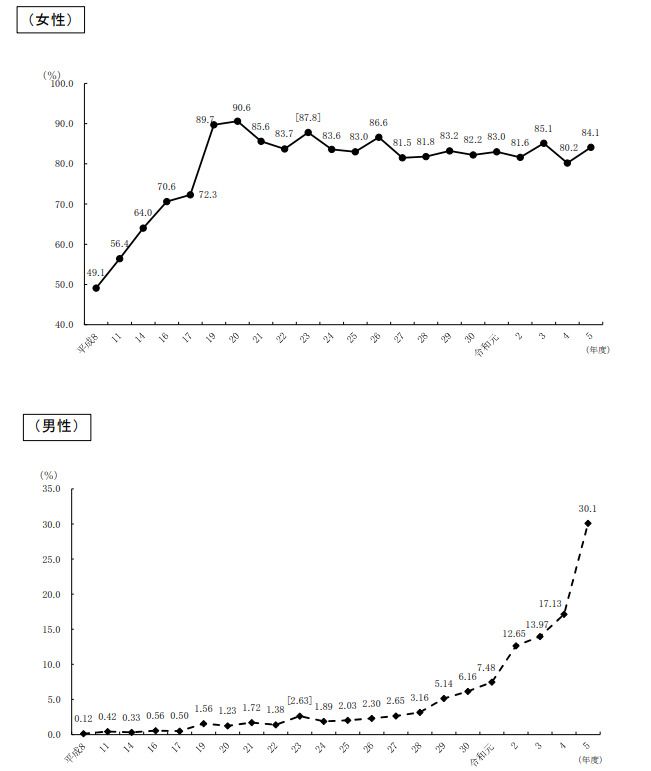

厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」によると、「育児休業」を利用した女性社員がいる事業所の比率は80%台で安定して推移している。また、育児休業を利用した男性社員がいる事業所は上昇傾向で、令和5年度では過去最高の37.9%に急伸している。また、育児休業取得率も上昇中だ。女性の取得率は84.1%と高水準を維持し、男性の取得率も過去最高の30.1%で、前年度から13.0ポイントという大幅な上昇を見せた。特に注目すべきは、有期契約労働者の男性も取得率が26.9%と18.3ポイント上昇し、雇用形態を問わず取得が広がっている点だ。

こうした数値上昇の背景には、2022年10月からの産後パパ育休(出生時育児休業)制度の施行や、企業に対する妊娠・出産を申し出た従業員への育休取得意向確認の義務化などの制度改革がある。2023年4月からは、育児・介護休業法の改正に伴い、従業員が1,000人を超える会社に、男性社員の育児休業取得率などの年1回の公表が義務づけられた。

ただし、取得期間には依然として男女差があり、女性は「12カ月〜18カ月未満」が32.7%と最も多いのに対し、男性は約4割が2週間未満の短期間にとどまっている。また、企業規模別では、従業員5人〜30人未満の小規模企業で26.2%と、大企業に比べて取得率が低い傾向がある。

この状況を改善するため、政府は「共働き・共育て」を推進し、特に男性の育児休業取得促進に力を入れている。2025年からは「出生後休業支援給付」を創設し、子どもの出生直後に夫婦ともに育児休業を取得する場合の経済的支援を強化している。

育児休業取得率の推移

出所:令和5年度雇用均等基本調査(厚生労働省)

「育児休業」の対象者・取得条件

「育児休業」の対象者や取得条件について詳しく見ていこう。●対象者

「育児休業」は、原則として1歳未満の子どもを養育する従業員が対象となる。正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣、契約社員などの有期雇用労働者も、一定の条件を満たせば取得できる。一方で、日雇い労働者は対象外となる。2022年4月の法改正により、有期雇用労働者の育児休業取得要件が緩和された。以前は「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」という条件があったが、現在はこの条件が撤廃されている。ただし、労使協定で「雇用期間が1年未満である場合には、育児休業を認めない」と定めている場合は例外的に取得できない。

また、「育児休業」の対象となる「子」には、実子だけでなく養子も含まれる。さらに、特別養子縁組の試験的な養育期間中の子や養子縁組里親に委託されている子なども対象となる。

なお、週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定により育児休業の対象から除外できる場合がある。

●取得条件

「育児休業」を取得するための条件は、雇用形態によって異なってくる。無期雇用労働者の場合、基本的に会社は「育児休業」の申し出を拒否できない。ただし、労使協定に基づいて、以下の条件に該当する労働者については育休取得の対象外にできる。

・入社1年未満の労働者

・育休の申し出があった日から1年以内に雇用関係が終了する予定の労働者

・週の所定労働日数が2日以下の労働者

有期雇用労働者の場合は、「育児休業を申し出る時点で、子どもが1歳6カ月に達する日までに労働契約(更新がある場合には更新後の契約)が期間満了となり、更新がないことが明らかでないこと」が条件となる。

また、1歳6カ月または2歳までの育休延長を申請する場合は、申し出の日から6カ月以内に雇用関係が終了する予定の労働者も労使協定によって対象外となる可能性がある。

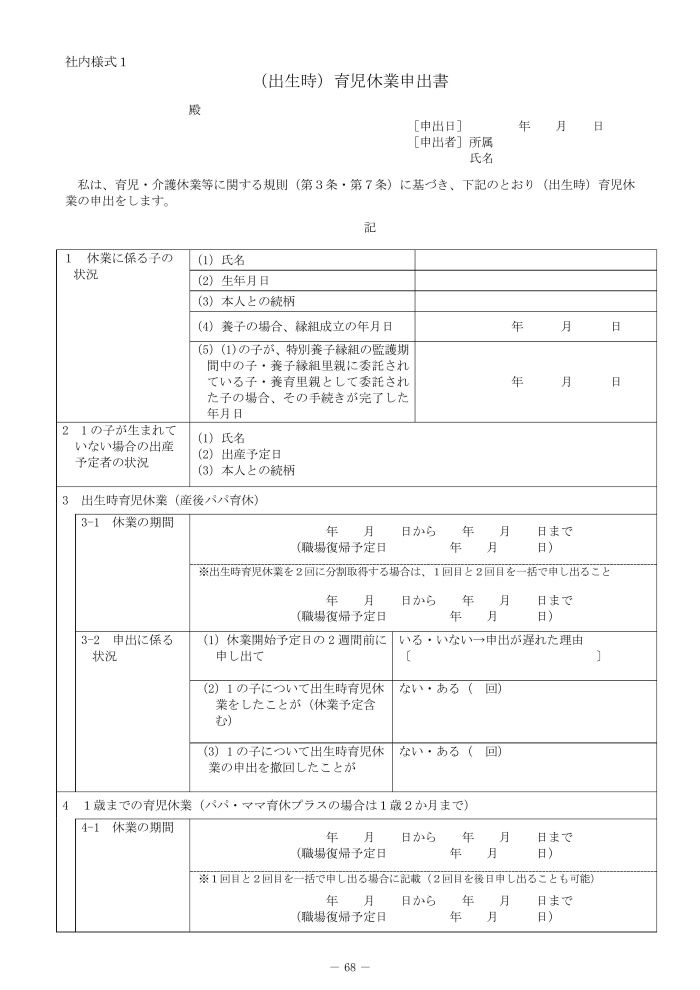

●必要な書類

「育児休業」を取得する際には、いくつかの書類が必要になる。まず、会社に提出してもらう書類として、「育児休業申出書」がある。この書類は、育児休業の開始日・終了日、対象となる子どもの情報などを記入したものだ。厚生労働省では社内様式例を紹介している。

出所:育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省)

・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

・母子手帳のコピー

・出勤簿(支給単位期間の全日数分)

・賃金台帳(支給単位期間中に支払日がある賃金分)

・または休業証明書(休業中に出勤簿・賃金台帳を作成しない場合)

また、育休期間中の社会保険料の免除する際には、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を、年金事務所または健康保険組合に提出する必要がある。

●取得期間

「育児休業」の取得期間は、原則として子どもが1歳になる前日まで。女性の場合、出産直後の8週間は産休となるため、一般的に「育児休業」の開始日は子どもが生まれて57日目以降からとなる。なお、2022年10月以降の法改正前は、子ども1人につき1回までの取得だったが、現在は期間中であれば分割して2回の取得も可能となっている。

また、夫婦がともに「育児休業」を取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」を利用することで、子どもが1歳2カ月になるまで育児休業期間を延長できる。

さらに、男性は子どもの出生後8週間以内に「産後パパ育休」を取得することもできる。これは通常の「育児休業」とは別枠で、最大4週間(28日)まで取得可能だ。

公務員の場合は、育児休業期間が最大3年間まで認められている。

●休業期間の延長ができるケース

「育児休業」の期間は、特定のケースの時に延長することができる。まず、子どもが1歳になる時点で、以下のような事情がある場合、最長1歳6カ月まで延長できる。

・保育所に入所を希望しているが、入所できない場合

・配偶者が病気やケガなどで子どもの養育が困難な場合

・配偶者が死亡した場合

・配偶者が子どもと同居しなくなった場合

さらに、子どもが1歳6カ月になる時点でも同様の事情がある場合は、最長2歳まで再延長することが可能だ。

また、夫婦がともに「育児休業」を取得する「パパ・ママ育休プラス」を利用すると、子どもが1歳2カ月になるまで育児休業期間を延長できる。

育児休業中の給与と給付金

育児休業中の給与については、「育児・介護休業法」に定められていない。そのため、企業が支給する義務はなく、ノーワーク・ノーペイの原則により無給になるのが一般的だ。ただし、企業が任意で給与を支払うのは問題ない。また、育児休業中は、子どもの年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に「育児休業給付金」、「出生時育児休業給付金」、「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」が支給される。「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」は2025年4月に創設された。

●育児休業給付金

育児休業中は、原則として会社からの給与は支払われないが、その代わりに雇用保険から「育児休業給付金」が支給される。支給要件は以下だ。・雇用保険の被保険者である

・育児休業の開始日前の2年間に、賃金支払日数が11日以上ある月が12カ月以上ある

・育児休業終了後に復職予定である

・育児休業中に、休業開始前の1カ月あたりの賃金の8割以上の金額が支払われていない

・有期雇用(パートやアルバイト等)の場合は勤続1年以上である

育児休業給付金の支給額は、休業開始前の賃金を基に計算される。休業開始から180日目までは賃金の67%(手取りで8割相当)、181日目以降は50%が支給される。

具体的な計算式は以下の通りだ。

※「休業開始時賃金日額」とは、育児休業開始前直近6カ月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除した額

なお、2025年7月31日までの休業開始時賃金日額の上限額と下限額は以下の通りとなっている。

・上限額:15,690円

・下限額:2,869円

そのため、支給日数が30日の場合の支給上限額は、給付率67%で31万5,369円、給付率50%で23万5,350円となる。

「育児休業給付金(育休手当)」の計算方法とは? 支給条件や申請方法、賃金80%への引き上げ案について解説

●出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金は、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した労働者に支給される給付金だ。最大28日間(4週間)を上限として取得できる。支給額の計算方法は通常の育児休業給付金と同じで、以下の式で計算される。

ただし、産後パパ育休中に一定の時間働いて賃金を受け取った場合は、支給額が以下の通りに変更される。

・支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下の場合:満額支給(67%)

・支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満の場合:「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額」

・支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上の場合:支給されない

出生時育児休業給付金の上限額、休業開始時賃金日額の上限も育児休業給付金と同様だ。

厚生労働省:出生時育児休業給付金

●出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金は、夫婦がともに「育児休業」を取得した場合に支給される給付金だ。子どもの出生直後の期間に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が上乗せされる。支給要件は、父親が子どもの出生後8週間以内、母親が産後休業後8週間以内に、それぞれが通算14日以上の「育児休業」を取得することだ。出生後休業支援給付金により、育児休業給付と合わせて給付率が80%(手取りで10割相当)まで引き上げられる。

なお、以下の7項目のいずれかに該当する場合は、配偶者の「育児休業」を要件としない。

・配偶者がいない

・配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

・被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

・配偶者が無業者

・配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

・配偶者が産後休業中

・上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

●育児時短就業給付金

育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く場合に支給される給付金だ。「育児休業」から復帰後も、時短勤務を選択する従業員の収入をサポートする目的がある。支給を受けることができる要件は以下。

・2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること

・育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること

加えて、以下の要件を全て満たす月について支給される。

・初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月

・1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

・初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月

・高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給額は、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額となる。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整される。

厚生労働省:育児休業等給付について

「育児休業」に対して企業が行うべき7つの対応

最後に、企業が「育児休業」に関して行うべき7つの対応について解説していく。●各種給付金の申請

企業は、従業員の育児休業給付金など各種給付金の申請手続きを支援する必要がある。育児休業給付金の場合は、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」に必要事項を記入し、出勤簿や賃金台帳などの確認書類とともにハローワークに提出する。申請は原則として2カ月に1回行い、支給は申請後約1カ月程度で行われる。

また、育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金)免除の手続きも必要だ。年金事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出することで行える。

●育休制度の周知とサポート

「育児休業制度」に関する情報をしっかりと従業員に周知し、サポートしなければならない。具体的な周知方法としては、以下のような取り組みが考えられる。・育児休業制度に関する説明会の開催

・社内イントラネットや社内報での情報提供

・育児休業取得者の体験談の共有

・育児休業取得のためのガイドブックの作成・配布

また、育児休業中の従業員とのコミュニケーションを維持することも重要だ。職場復帰への不安を軽減し、スムーズに復帰してもらえるように、定期的に連絡を取り合いたい。

●取得しやすい環境づくり

企業には「育児休業」を取得しやすい職場環境の構築が求められる。2022年4月から、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務付けられている。具体的には、以下のいずれかの措置を講じる必要がある。

(1)育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施

(2)育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

(3)自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供

(4)自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

また、育児休業取得者の業務をカバーするための体制も整備しておかなければならない。業務の棚卸しや引継ぎマニュアルを作成することで、特定の個人に業務が集中しないように注意したい。

●不利益な扱い・ハラスメントへの対策

「育児休業」を理由とした不利益な扱いやハラスメントは法律で禁止されている。解雇や契約更新拒否、降格・減給、不当な人事評価、不利益な配置転換などが、これに該当する。不利益な扱いやハラスメントを防止するためには、まず社内規程に不利益取り扱いの禁止を明記し、管理職を含む全従業員に周知・教育することが重要となる。相談窓口を設置し、問題が生じた場合に迅速に対応できる体制を整えておくことも必要だ。

「マタハラ」や「パタハラ」などのハラスメント防止のための研修を定期的に実施し、職場全体の意識改革を図ることも効果的だ。

●育児休業からの復職支援

従業員が育児休業後にスムーズに職場に復帰できるようサポートしたい。まず、復職前の面談を行い、業務内容や勤務時間などについて話し合う。必要に応じて業務に関する研修や情報提供を行い、ブランクを埋めるための手助けをしていく。復職後は、時短勤務や在宅勤務、フレックスタイム制度などを活用しながら柔軟な働き方をしてもらう。特に、時短勤務は子どもが3歳になるまで法律で認められているが、独自に期間延長している企業も増えている。復職後のフォローアップ面談も欠かせない。

●育児休業取得の推進

育児休業取得率の向上は、多くの企業にとって重要な課題だ。育児休業取得を推進するためには、経営層からの明確なメッセージ発信が意識改革の第一歩となるが、それだけでなく、育児休業取得者の体験談や育児休業取得率の目標設定や取得状況を共有することも効果的だ。特に男性の取得事例を積極的に紹介することで、「男性も育児休業を取るのが当たり前」という文化を醸成しやすくなる。

●法改正への対応

育児・介護休業法は定期的に改正される。法改正に対応するためには、最新の情報をキャッチアップし、社内規程や制度を適宜見直すことが求められる。法改正に素早く対応することで、単なる法令遵守にとどまらず、従業員の働きやすさや企業イメージの向上にもつながる。まとめ

「育児休業制度」は、従業員の仕事と育児の両立を支援する重要な制度だ。優秀な人材の確保・定着にもつながる。単に法律を遵守するだけでなく、従業員一人ひとりのライフステージに寄り添ったサポートを行い、より働きやすい職場環境を作っていきたい。特に男性の育児参加を促進することは、ジェンダー平等の観点からも重要視されてきている。育児は女性だけのものではなく、男女ともに担うべきものという意識を広めていくとともに、誰もが安心して子育てと仕事を両立できる環境を整えることで、多様な人材が活躍できる職場づくりを進めていただきたい。

●厚生労働省:育児休業制度 特設サイト

【HRプロ関連記事】

●2025年10月施行:「育児:介護休業法」改正のポイントをチェック。“仕事と子育ての両立支援”の対象が拡大<図解付き>

●2025年4月施行:「育児:介護休業法」から、“育児”関連の改正内容と注意点を図解付きで解説

●2025年4月改正「育児・介護休業法」から“介護関係の4項目”を解説。両立支援で介護離職を防止せよ

「育児休業」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら

- 1