●前編:「休日、「休暇」、「休業」、「休職」の違い、明確に説明できますか?<図解つき>

休職・育児休業中は「年次有給休暇の計画的付与」の対象となる?

Q:年次有給休暇は、心身の休養を目的とした休暇で、本来労働提供義務のある日について取得することが前提とされています。それでは、休職や育児休業中の社員については「有給休暇の計画的付与」の対象とすることは可能なのでしょうか?A:結論から言えば、休職や育児休業中は労働契約上の労務提供義務が免除されているため、その期間中に有給休暇を取得させることはできません。ただし、休職命令の発令や育児休業の申出よりも前に、当該社員を含む有給休暇の計画的付与に関する労使協定が成立していた場合については、労使協定の成立時点ではまだ労働提供義務が免除されていないため、労使協定の内容が優先され、有休取得日として取り扱うこととなります。

休職者の場合には「計画年休」の日数を除いて休職期間を算定することとなりますので注意が必要です。計画的付与の時季に長期の休職や産休・育休を取得することが予想される場合、あらかじめ労使協定で対象者を除外することも可能です。実務上の混乱や法的リスクを回避するためにも、協定を締結する際には、こうしたケースへの対応についても検討するようにしましょう。

休職・育児休業から復職した場合「年次有給休暇の時季指定」の必要は?

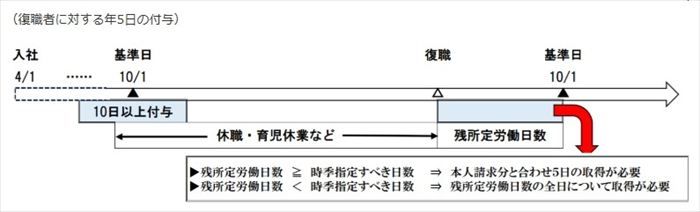

Q:年に10日以上の有給休暇が付与される社員に対し、年5日の「有給休暇の時季指定義務」が事業主に課されています。では、育児休業や長期の病気療養で年間のほとんどを休職していた場合でも、有休が10日以上付与されていれば、会社は有休の取得を“時季指定”する必要があるのでしょうか?A:有休付与日からの1年間について、それ以前から休職しており、期間中に一度も復職しなかったケースなど、年間を通じて労働提供義務が免除されており、時季指定が不可能な場合は、会社が有休を時季指定する必要はありません。

一方、有休付与日から1年以内に復職した場合については、原則として年5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数よりも少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが実質的に不可能と判断される場合には、取得可能な日数の範囲で時季指定を行うことが求められます。

なお、休暇年度末に近い時期に復職した場合は、取得可能な日が限られるため、復職時点でスケジュール調整を行うなどの対応が必要です。対象となる社員の復職後の勤務実態や業務量なども踏まえ、無理のない取得計画を立てることが重要となります。

休職・育児休業中の社員に対しても「定期健康診断の実施義務」はある?

Q:「労働安全衛生法」では、勤務中の社員に対して「定期健康診断を実施する義務」がありますが、休職中や育休中の社員にもその義務は適用されるのでしょうか?A:通達(平4.3.13 基発第115号)によれば、

事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくても差し支えないものであること。

2.休業後の定期健康診断について

事業者は、労働者が休業中のため定期健康診断を実施できなかった場合には、休業終了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること

と、されています。

したがって、休職や休業中に定期健康診断を受診していない場合は、復職後、速やかに受診するよう対象者へ案内を行うことを忘れないようにしましょう。復職のタイミングに合わせて適切に案内・実施できるよう、社内での対応を整備しておくことも大切です。

なお、通達には定期健康診断だけでなく、特殊健康診断についても同様に取り扱うよう明記されていますので、こちらについても忘れずに案内し、確実に受診してもらうようにしましょう。

おわりに

近年、メンタル不調などによる休職者数は年々増加傾向にあります。さらに、政府は男性の育児休業取得率を2025年までに50%、2030年までに85%に引き上げる目標を掲げており、休職や育児休業に関する実務は今後ますます複雑化すると予想されます。このような状況において、人事労務担当者の役割はますます重要なものとなり、法的義務を遵守しながら、柔軟で適切な対応を行うことが求められます。まずはそれぞれの制度をよく理解し、社員に周知し、体制を整えておくことが大切です。

- 1