最高支給率は「15%」から「10%」に縮減

高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満の一定の高齢労働者を対象に、60歳到達時点よりも賃金が75%未満に低下した場合に給付金を支給する制度である。これにより高齢労働者の就業意欲を喚起し、65歳までの雇用継続を促進しようという政策である。給付金の額は60歳以降の賃金月額に支給率を乗じて決定され、賃金の低下が進むにつれて支給率も漸増する。低下率が61%以下になると、最も高い「15%」の支給率が適用される仕組みである。

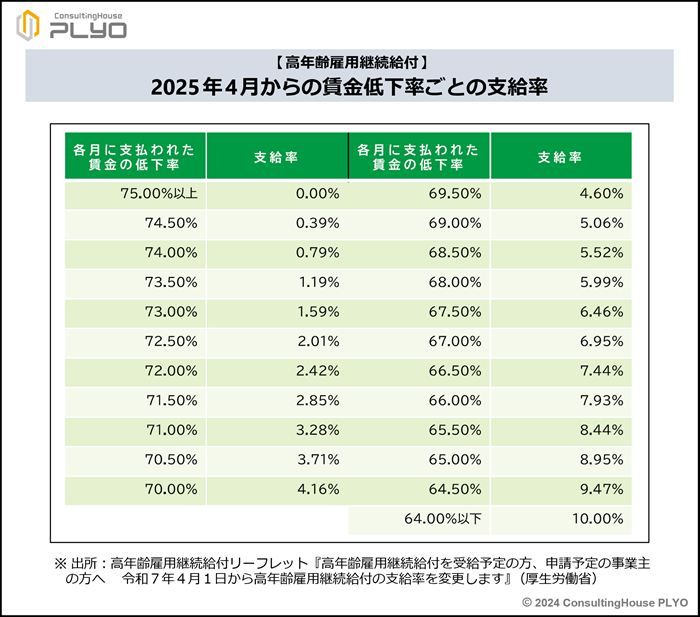

しかしながら、2025年4月1日からはこの仕組みが一部、変更されることが決定している。60歳到達時点よりも賃金が75%未満に低下した場合に支給対象になる点は変更ないのだが、最も高い支給率は「10%」とされることになった。また、「10%」の支給率が適用されるのは、賃金の低下率が64%以下の場合である。賃金低下率に応じた給付金の具体的な支給率は、次のとおりである。

なお、60歳に達した時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ない場合には、その期間が5年を満たした日が2025年4月1日以降であれば「10%」が、同年3月31日以前であれば「15%」が最高支給率とされることになる。

給付金が3割以上減るケースも

例えば、「60歳到達時点の賃金月額が300,000円」、「60歳以降の賃金月額が180,000円」の労働者がいるとする。このケースでは、賃金額の低下率は60%(=180,000円÷300,000円×100)である。現行制度に照らした場合、低下率が61%以下であるため高年齢雇用継続給付の支給率は最大の15%が適用される。その結果、給付金は月額27,000円(=180,000円×15%)となる。それでは、この労働者が2025年4月1日以降に60歳に達するとしたらどうだろうか。新しいルールに照らし合わせると、賃金額の低下率は64%以下であるために高年齢雇用継続給付の支給率は最大の10%が適用されることになる。

給付金は月額18,000円(=180,000円×10%)となり、15%の支給率が適用される現行ルールと比較して1ヵ月当たり9,000円(=27,000円-18,000円)少なくなる。現行よりも給付金の受け取り額が約33%(≒9,000円÷27,000円×100)減少するのである。

新旧どちらの支給率が適用されるかにより、高齢労働者が受給できる給付金の額も相応の影響を受けることになるといえよう。

高齢労働者の賃金増額に活用したい「高年齢労働者処遇改善促進助成金」

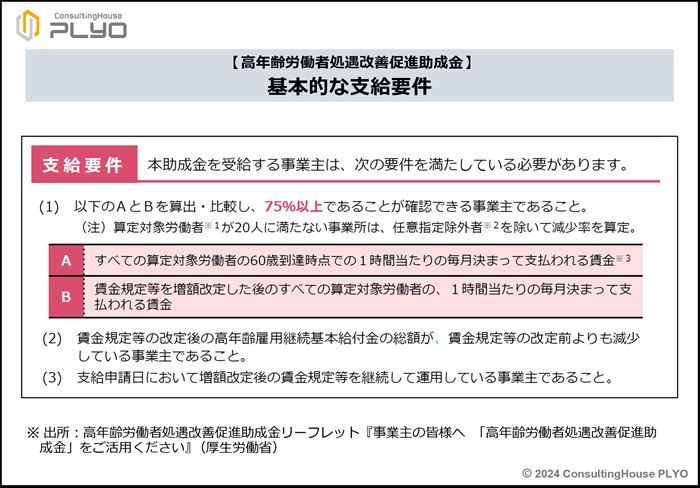

上記のような「給付金の減少に伴う収入減」に対応するため、高齢労働者の賃金を引き上げようと考える企業もあるであろう。そのようなケースで利用を検討したいのが「高年齢労働者処遇改善促進助成金」である。この助成金は60歳から64歳までの労働者の処遇改善のため、賃金規定等の増額改定を行う企業を支援する目的で創設されている。具体的な支給要件は次のとおりである。

賃金規定を増額改定したところ、前述の労働者(60歳到達時の賃金月額:300,000円、60歳以降の賃金月額:180,000円)については改定後の賃金月額が225,000円になったとする。また、1ヵ月の所定労働時間は160時間とし、他に高年齢雇用継続基本給付金を受給する労働者はいないものとしよう。

この場合、上図(1)の『A: すべての算定対象労働者の60歳到達時点での1時間当たりの毎月決まって支払われる賃金』は1,875円(=(300,000円×6ヵ月)÷(160時間×6ヵ月))と計算される。この金額の75%相当額は1,406円(≒1,875円×75%、小数点以下切り捨て)である。

一方、『B:賃金規定等を増額改定した後のすべての算定対象労働者の、1時間当たりの毎月決まって支払われる賃金』は1,406.25円(=(225,000円×6ヵ月)÷(160時間×6ヵ月))になる。

従って、BはAの75%以上の金額であり、上図(1)に記載の「75%以上であること」の要件に合致することになる。以上から「高年齢労働者処遇改善促進助成金」を受給する1番目の条件は満たしているといえる。

次に、上図(2)の『賃金規定等の改定後の高年齢雇用継続基本給付金の総額が、賃金規定等の改定前よりも減少している事業主であること』について考えてみよう。

賃金規定改定前のこの労働者の高年齢雇用継続基本給付金は、2025年4月1日からの支給率で計算すると前述のとおり月額18,000円である。これに対し、規定改定後は賃金低下率が75%(=規定改定後の賃金月額225,000円÷60歳到達時点の賃金月額300,000円×100)となるため、高年齢雇用継続給付の支給対象にはならない。

そのため、給付金の総額が減少していることを求める2番目の条件も充足していることになる。

「高年齢労働者処遇改善促進助成金」の支給額の計算方法

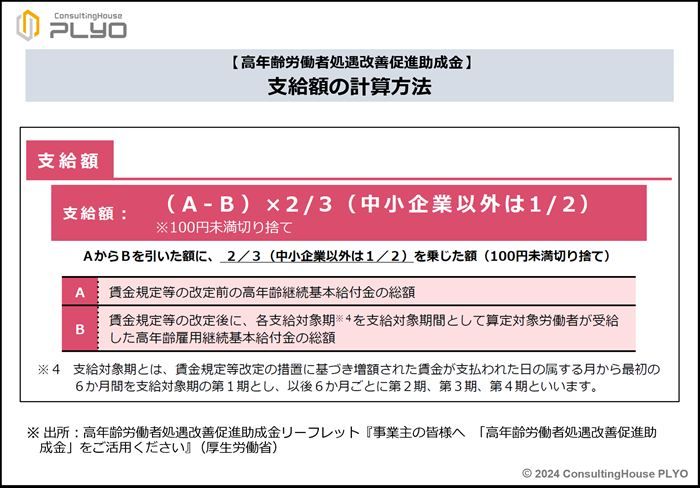

前述の事例で受け取れる助成金の額を計算してみよう。計算方法は次のとおりである。

一方、上図の『B:賃金規定等の改定後に、各支給対象期を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額』は0円となる。前述のとおり、規定改定後は高年齢雇用継続給付の支給対象にならないためである。

この労働者が勤務する企業が中小企業の場合には、AとBの差額の3分の2が助成金の額とされる。従って、72,000円(=(108,000円-0円)×2/3)が事業所に支給される「高年齢労働者処遇改善促進助成金」の額となる。この金額は6ヵ月分なので、1ヵ月当たり12,000円(=72,000円÷6ヵ月)である。

賃金規定の増額改定により、企業側はこの労働者について月に45,000円(=225,000円-180,000円)の経費負担増となる。しかしながら、1ヵ月当たり助成金12,000円の支給を受けられるため、実質的には月に33,000円(=45,000円-12,000円)の負担増でこの労働者の賃金引き上げが実現できるわけである。

本助成金の支給期間は最大で2年間に限定されているが、高年齢雇用継続給付の支給率変更に伴って高齢労働者の賃金を増額改定する予定があるのであれば、ぜひ利用を検討したい制度である。

- 1