「ダイバーシティ(多様性)」とは

「ダイバーシティ(Diversity)」とは、日本語で「多様性」と訳される。組織や集団において、人種や性別、宗教、価値観などが異なるさまざまな属性の人材を迎え入れ、共存しながら、それぞれが持つ能力や考えを活かす取り組みを言う。アメリカでは1960年代から提示されていた概念だが、日本では日経連ダイバーシティ・ワーク・ルール研究会が2003年に発表したダイバーシティ・マネジメントに関するレポートで取り上げられたのがきっかけとなり、徐々に浸透した。●「ダイバーシティ」の種類

「ダイバーシティ」は表層的ダイバーシティと深層的ダイバーシティに大別される。まず、表層的ダイバーシティとは変えることが難しい属性を意味する。外部から判断しやすい属性とも言い換えられる。具体的には性別や国籍、人種、民族、身長、年齢、体格、障害の有無、SOGI(性自認・性的指向)などを言う。一方、深層的ダイバーシティとは表面的には同じに捉えられがちだが、内面的には大きな違いがあるがゆえに、複雑な問題をもたらしうる側面を言う。外部から判断しにくく、違いに気付きにくいゆえ、いかに活用していくかが問われる。具体的には、価値観や仕事観、学歴、性格、職務経験、宗教、母国語、嗜好、習慣、考え方、信念、コミュニケーションスタイル、受けてきた教育、組織上の役職や階層、働き方などがあてはまる。

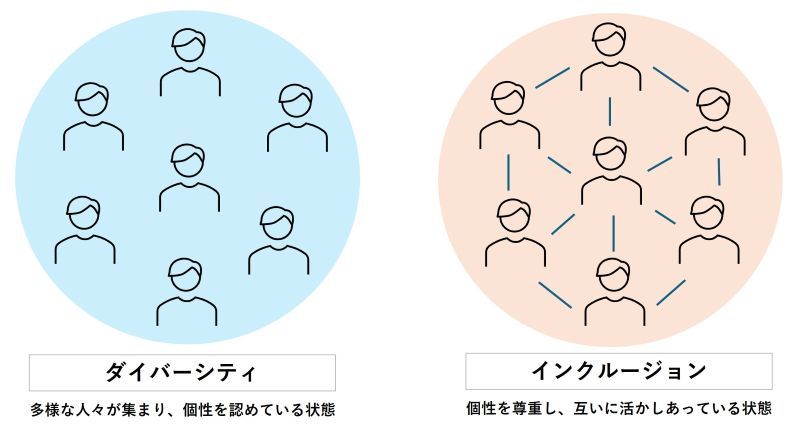

●「ダイバーシティ」とインクルージョンとの違い

ビジネスにおいては、「ダイバーシティ&インクルージョン」がセットで語られることが多い。なので、類似していると捉えられがちだが、厳密には意味が異なる。インクルージョンとは、年齢や国籍、性別など色々な属性を持つ人々を同等に認め、違いを受け入れることによって、各自の能力を発揮する職場づくりのことを言う。多様な人材が集まっている、同化している状態そのものを指すのが「ダイバーシティ」であるのに対して、インクルージョンはそうした状態が発展し、多様な人材が統合しながらも、それぞれが生き生きと働いている状態を意味している。

「ダイバーシティ」が注目される背景と課題

次に、今なぜ「ダイバーシティ」が注目されるのか。そして、どのような課題があるのかを解き明かしてみたい。●市場のグローバル化

日本では1990年代以降、市場のグローバル化が急激に進んだ。これにより、世界中の顧客ニーズを意識した商品やサービスを開発していかないと勝ち残れなくなってしまった。そのためにも、企業は国籍や人種を問わず、世界から優秀な人材を迎え入れ、育成しなければならない。そうした背景から「ダイバーシティ」の考え方が一気に広がっていった。●価値観の多様化

時代と共にますます加速する価値観の多様化も見逃せない。特に若年層では顕著だ。ワーク・ライフ・バランスや働きがいの重視、帰属意識の希薄化などはその最たる例と言える。もはや、転職も珍しくなくなっている。企業としては、多様化する人材のニーズにどう答えるかという課題と向き合っていかなければいけない。●少子高齢化

少子高齢化が加速する日本では、労働力人口の減少も著しい。その流れは、今後さらに加速すると言われており、2025年問題・2030年問題としてクローズアップされている。不足する労働力を補うためにも、女性や高齢者、障がい者、外国人などの多様な人材の活用が急務となってきている。「ダイバーシティ経営(マネジメント)」とは

次に、「ダイバーシティ経営(マネジメント)」について説明しよう。「ダイバーシティ経営(マネジメント)」とは、多様性を重視した企業のマネジメント手法を指す。女性や外国人、障がい者、高齢者など、組織における個人の多様性をマネジメントすることで事業の成長や企業の競争優位性を確立させる、経営のスタイルと言って良い。

●経済産業省が目指すダイバーシティ2.0

経済産業省では社会構造の変化に伴い、もたらされるさまざまな問題に対する新たな取り組みとして「ダイバーシティ2.0」を提示している。女性の雇用や登用を増やすだけという名ばかりの経営ではなく、「ダイバーシティ2.0」ではそれぞれの属性の違いを活かし、能力を最大限に発揮する経営を長期的、かつ継続的に目指していることを謳うとともに、実践にあたっての指針となる行動ガイドラインを提示している。1.経営戦略への組み込み

2.推進体制の構築

3.ガバナンスの改革

4.全社的な環境・ルールの整備

5.管理職の行動・意識改革

6.従業員の行動・意識改革

7.労働市場・資本市場への情報開示と対話

「ダイバーシティ経営」のメリット

ここでは、「ダイバーシティ経営」のメリットに触れたい。●人材の確保

第一に挙げられるのが人材の確保だ。従業員一人ひとりが自らの能力を最大限に発揮できていれば、満足度も高いに違いない。そうした職場環境であれば、優れた人材を獲得しやすいだけでなく離職防止にもつながる。実際、PwCコンサルティングが、日本を含む世界各国の代表的な企業の最高経営責任者を対象として行った調査によると、「ダイバーシティ経営」によって得られた最大のメリットは、人材の確保であったと言う。●イノベーションの創出

イノベーションの創出も、「ダイバーシティ経営」のメリットと言える。どうしても同じ価値観を持った人材しかいない均一的な組織では、革新的なアイデアは生まれにくい。やはり、多様なスキルや視点を持ち合わせた人材が集い、のびやかに議論を交わすからこそ斬新な発想が導かれるというものだ。その結果として、業績や生産性の向上が見込める。●企業の優位性向上

「ダイバーシティ経営」は企業の優位性向上にも寄与する。クレディ・スイスが、全世界で時価総額100億ドル以上の企業を対象として行った調査によると、女性取締役がいる企業はいない企業よりも2008年のリーマンショックからの回復力が強いことがわかった。今や世界はVUCAの時代に突入している。そうした状況下でも変化に柔軟に対応しながら、力強く前進していくためには、異質的な組織が求められている証と言って良いだろう。アメリカにおける「ダイバーシティ」の歴史

まず1960年代には公民権運動や女性運動が活発になり、採用においても女性やマイノリティが差別されることなく、公正な処遇を受けられることが意図された。続く、1972年に「雇用機会均等法」が施行され、告訴対象が直接差別、間接差別に拡大。併せて、雇用者にアファーマティブ・アクション(積極的格差是正装置)が義務付けられた。その結果、1976年までにこの措置を70%以上の企業が実施したほか、80%もの大企業が雇用機会均等法施策を保有することとなった。続く、1980年・90年代には、組織におけるリスクマネジメントの一環として多様性を取り入れることがグローバルで加速。さらに、1990年代後半には企業の競争優位性を確保するための戦略的「ダイバーシティ」が生まれていった。「ダイバーシティ」推進のポイント

実際に、「ダイバーシティ」を推進する際には何をポイントにしたら良いのかについても説明したい。●経営層主導の取り組み

一つ目は、経営層主導の取り組みだ。経済産業省が公開している「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」でも「ダイバーシティ」推進のポイントとして、経営トップが自らの責任のもとに取り組みをリードするべきことを強調している。「ダイバーシティ」を経営戦略に落とし込み、推進する体制を作り上げる、それぞれの事業部門との連携施策を行う、などが不可欠となってくる。●人事制度の整備

属性によらず、誰もが活躍し評価される人事制度を構築・整備することも重要だ。近年では、日本企業でもジョブ型雇用を導入する企業が徐々に増えつつある。個人の職務内容や成果に応じて正当に評価するという意味では、検討に値する取り組みと言って良いのではないだろうか。実際、従来からの年功序列的な人事評価制度だと能力があっても若手社員は、認めてもらいにくかったりする。また、同年齢であっても産休や育休を取得した社員は昇進・昇格が遅れがちになりかねない問題もある。●職場環境づくり

多様な人材が活躍できる職場づくりにもぜひチャレンジしてほしい。効果的なのは、柔軟な働き方が実現できる制度の導入だ。具体的には、リモートワーク制度やサテライトオフィス、フレックスタイム制度など、場所や時間に捉われない働き方を検討してみる必要がある。場所に制約を設けないとなれば、地方はもちろん海外に在住している方も社員として働けるチャンスが生まれると言って良いだろう。●研修プログラムの整備

研修プログラムの整備も重要だ。「ダイバーシティ」の概念は、もともと社内にすぐ浸透できるものではない。なぜなら、人間は生来的に無意識のうちに先入観を抱いてしまうからだ。その結果として「ダイバーシティ」に合致しない行動を取ることがありえる。それらを防止するためにも、経営層や管理職を含めた研修プログラムを実施するようにしたい。想定されるポイントとしては、それぞれが持つバイアスの認識やバイアスがもたらす影響の認識、そうした悪影響を受けない意思決定の仕方などが挙げられる。「ダイバーシティ経営」事例

最後に、「ダイバーシティ経営」を実践している企業の事例を幾つか紹介しよう。●コクヨ

コクヨは障がい者雇用に積極的な会社だ。その方針は、戦後から何十年と維持されてきていた。しかし、2004年に特定子会社の設立をきっかけに障がい者雇用が、雇用率という目標ありきとなっていたことに気付き、方向を転換させた。事業会社での障がい者雇用や経営資源の本業集中に立ち返り、特例子会社の業務内容を製品説明書の印刷から、より付加価値の高い業務プロセス代行へと変更するとともに、グループ会社から特定子会社にシニア層や商品開発職の社員を出向させ業務をフォローする体制を構築している。●資生堂

「LOVE THE DIFFERENCES(違いを愛そう)」というスローガンを掲げる資生堂では、多様性を尊重し一人ひとりが能力を最大限に発揮できる職場環境と企業風土を作ることを目的として、「ダイバーシティ」に意欲的に取り組んでいる。具体的には、女性リーダーの任用と人材育成、障がい者の積極的な雇用、海外の現地法人での直接採用、LGBTへの支援などを行っている。その結果、女性管理職比率や障害者の雇用率などでさまざまな成果がもたらされている。他にも長時間労働の解消や休暇制度の整備、事業所内保育所の設立など、家庭と仕事を両立しやすい環境を実現している。●エーザイ

医薬品メーカーであるエーザイは、従来まで患者とその家族にフォーカスしていたが、それを近年、患者と生活者へと大きく広げることとした。より多様なニーズに応える企業へと生まれ変わるためにも、全社を挙げてDE&I(Diversity, Equity&Inclusion)に取り組んでいる。特に重きを置いているのは、国籍や性別・年齢などにかかわらず、多様な価値観を持つ人材が活躍できる企業風土づくりである。多様性が知の循環をもたらし、イノベーションの創出につながるような組織の構築を目指している。まとめ

経済のグローバル化が進展するとともに、労働人口が減り行く日本において、企業の競争力を高めるためにも、「ダイバーシティ」の重視は欠かせない。従業員一人ひとりが働きやすく、能力を最大限に発揮できる職場環境を作ることで優秀な人材の確保、イノベーションの創出、生産性のアップが期待できる。問題は、その重要性やメリットを認識した上で、どんな具体的な施策を展開するかである。その施策の立案・推進を担うのが、人事担当者やマネジメント職となる。まずは、自らが多様性を受容できているか、この機会にぜひ問い直してみていただきたい。●経済産業省:ダイバーシティ経営の推進

●経済産業省:ダイバーシティ2.0 一歩先の競争戦略へ(PDF)

【HRプロ関連記事】

●「インクルージョン」とは? 意味やダイバーシティとの関連、推進のポイントを解説

「ダイバーシティ」に関するニュース・サービス・セミナー・資料請求などの最新情報はコチラ

よくある質問

●「ダイバーシティ」とは人事でどういう意味?

「ダイバーシティ(Diversity)」とは、日本語で「多様性」と訳される。組織や集団において、人種や性別、宗教、価値観などが異なるさまざまな属性の人材を迎え入れ、共存しながら、それぞれが持つ能力や考えを活かす取り組みを言う。●「ダイバーシティ」の具体例は?

「ダイバーシティ」は表層的ダイバーシティと深層的ダイバーシティに大別される。表層的ダイバーシティとは変えることが難しい属性を意味し、具体的には性別や国籍、人種、民族、身長、年齢、体格、障害の有無、SOGI(性自認・性的指向)などがある。一方で深層的ダイバーシティとは表面的には同じに捉えられがちだが、内面的には大きな違いがあるがゆえに、複雑な問題をもたらしうる側面を言う。具体的には、価値観や仕事観、学歴、性格、職務経験、宗教、母国語、嗜好、習慣、考え方、信念、コミュニケーションスタイル、受けてきた教育、組織上の役職や階層、働き方などがあてはまる。●「ダイバーシティ経営」のメリットは?

「ダイバーシティ経営」を推進することによって、従業員満足度の向上による人材の確保、多様な視点から生まれるイノベーションの創出、柔軟な変化に対応することによる企業の優位性などのメリットがある。- 1