「人事考課表の設計」に必要な5つのポイント

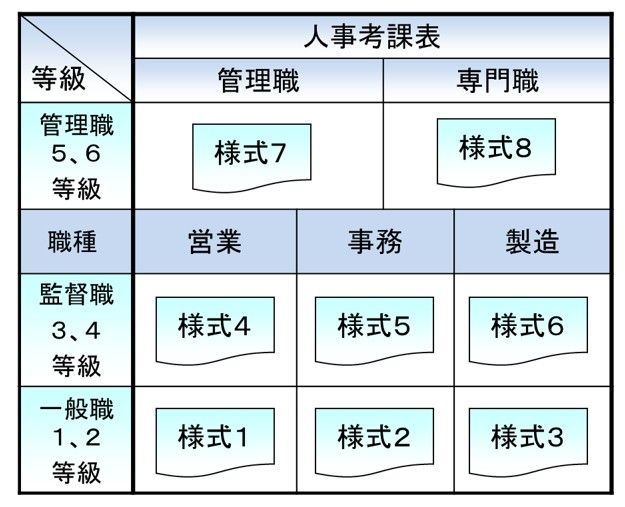

人事考課表を設計するにあたって必要なことを、「作成区分(等級、職種別)」、「考課要素(成績、行動、能力)と着眼点」、「考課段階と考課尺度」、「ウエイトの置き方」、「考課ランクの決定」の5つに分けて説明します。「作成区分(等級、職種別)」をどう分けるか

全等級毎に作成するか、一般職・監督職・管理職・専門職ごととするか。また、社内の職種の分布みて考課項目を分けるべき職種を決めます。ex.営業、技術、製造、配送、事務(営業事務、総務経理事務)、設計等

職種別、職層別に分けた例

「考課要素(成績、行動、能力)」と着眼点

社員を総合的に捉えるため、以下の3つの観点から考課を行うのが一般的です。具体的には、「等級基準書」を基準として、社長、役員、管理職、社員へのインタビューや人事資料等から、“会社の期待する社員像”を分析します。それに加えて、会社の期待に応えている社員に、仕事の進め方、取組姿勢についてインタビューします。上記取りまとめ結果から、成績考課の目標内容、会社が期待する社員の行動、能力考課の着眼点を整備します。

(1)成績考課

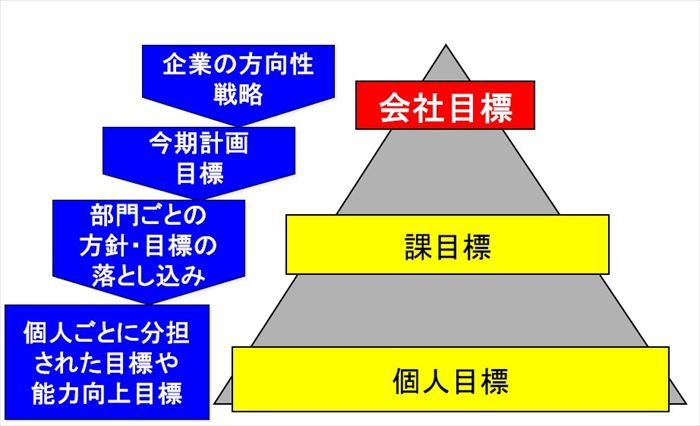

仕事の結果を考課します。通常、期初に目標を立てその達成率を考課します。会社は、中長期的な戦略に基づき、毎期の目標を立てます。その、全社目標を「部門」→「部署」→「個人」に落とし込んで作り上げます。目標には、売上や利益等の“数値目標”だけでなく、実現すべき状態を目標とする“定性目標”があります。また、下位等級で個人の目標設定ができない場合は「仕事の質と量」という定性的な考課をすることがあります。

●定性目標の例:営業情報管理の効率化、販売促進施策の実行、採用活動の見直し、教育体系の見直し、時間外勤務管理体制の整備 他

目標の落し込み

(2)行動考課

仕事の進め方や取組む姿勢を考課します。典型的な項目は、規律性、責任性、積極性、協調性です。下表の例のように、より具体的に会社が求める項目を取り入れることができます。(3)能力考課

仕事を進めるうえで能力や技能を考課します。概念として「○○力」と表現される項目、あるいは、具体的な担当業務遂行能力を考課します。これは、既に説明しました通り、各業務において優秀な社員や、管理職社員などにインタビューを取りまとめて、実態に即した基準作りができます。

上記の作業は、多くの時間と手間暇を掛けなければ完成しません。この手間暇を掛けずに、例えば他社の事例を参考にして基準を作り上げようとする場合もあります。この場合は、よほど気をつけないと、他社事例をそのままを採用するのに近い形になってしまい、自社の人事考課の基準としては納得度の低いものになる危険性があります。

また、能力考課において、等級制度で作り上げた「職務基準書」をもとに、個別具体的な仕事に対して、求める水準に達しているかどうかを考課する仕組みとすることができます。この方法は更に手間暇が掛かりますが、具体的な実際の業務そのものの考課が出来ます。

職層(一般職・監督職・管理職・専門職)、職種(営業職、製造職、事務職)別:能力行動考課の考課項目

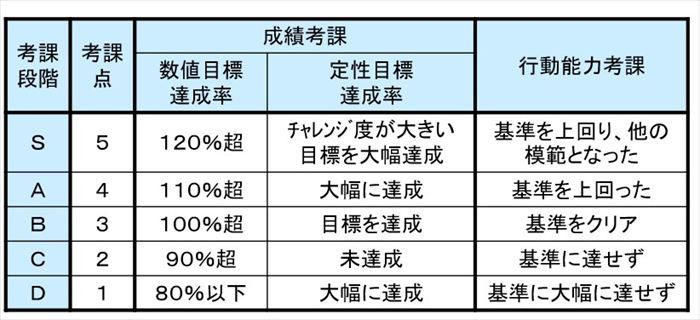

「考課段階」と「考課尺度」を点数に置き換える際の考え方

成績、行動、能力の考課項目毎に、一般的には5段階とし、点数に置き換えます。例えば、S=5点、A=4点、B=3点、C=2点、D=2点等として、合計点を出し百点満点に換算します。この場合に、求められたレベルに達している、目標を達成して「B」「3」とすること共通認識とします。ともすれば、「A」「4」としがちですので十分注意が必要です。各考課の評価段階と評価点、評価尺度

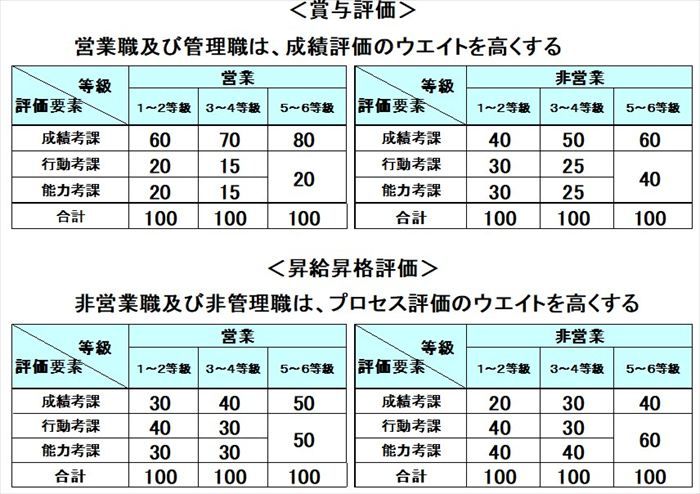

「成績考課」と「行動や能力考課」のウエイトの置き方

賞与考課、上位等級の考課、営業職の考課の場合は成績考課のウエイトを高めに、昇給昇格考課、下位等級、非営業職の考課の場合は行動や能力考課のウエイトを高めることが一般的です。成績考課、行動考課、能力考課間でのウエイト

「考課ランク」の決定方法

成績考課、行動考課、能力考課に各々のウエイトを掛け、合計点が算出されます。この点数に基づいて考課ランクを決定します。合計点を下記区分のような絶対基準によって「昇給昇格考課」は5段階、「賞与考課」は7段階で、最終考課ランクを決定します。一般的に、賞与支給額にメリハリをつけるため、ランク数を多くする傾向があります。考課ランクの数、区分とする点数は、あくまで参考例です。実態に即し点数で区分することが必要です。

点数による絶対基準

- 1