(1)課題整理と改革の方向性の検討

(2)賃金カーブの検討

(3)諸手当の検討(支給目的、対象、金額)

(4)基本給表の作成

(5)昇給方法の決定

(1)課題整理と改革の方向性の検討

a.賃金プロット図による分析

まず、エクセル等を用いて賃金プロット図を作成し、年功的色彩の強弱、男女格差の大小、職位間や等級間での賃金の逆転現象の有無、といった点で、自社の賃金制度の特徴を分析します。そして、自社賃金データと、自社がベンチマークとして考えている会社の賃金データ、または、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」における自社に合致する都道府県、職種、規模の賃金データ等と比較して、自社の賃金レベルの妥当性を確認します。b.就業規則、賃金規程等による分析

就業規則、賃金規程等で、基本給の構成や昇給の仕組み、更に、各種手当についての支給要件や手当額を確認します。この際、特に、管理監督者の範囲、時間外労働に関する手当の支給状況等が、「労働基準法」(以下、労基法)に抵触していないかを確認する必要があります。c.社員インタビューによる分析

社員に人事制度に対する考えをヒアリングすることも大事です。これにより、経営者が把握していない問題点や、社員の希望を発見できることがあるからです。d.課題整理と新賃金制度の方向性

以上を踏まえて、現賃金制度の課題を整理します。これらの課題の解決策も含めて、新賃金制度の方向性を決めます。(2)賃金カーブの検討

日本企業の賃金カーブは、一般的に年功的であることが少なくありません。しかし、昨今の最低賃金の大幅な引き上げと、高齢社員の増加を踏まえると、若年層の賃金の引上げと、50歳位からの賃金カーブを緩やかにすることが求められます。そうすることで、実際の業績貢献度に合致したカーブに近づくと言えます。(3)諸手当の検討(支給目的、対象、金額)

手当には、大別して生活関連手当と業務関連手当がありますが、昨今は、生活関連手当を減額し、業務関連手当を増額させる傾向が強まっています。この背景としては、独身のまま、或いは晩婚で子供なしかせいぜい一子、かつ共稼ぎが増加していることが挙げられます。ただし、少子化の進行を遅らせる意味で、子供手当だけは増額させる場合もあります。その他の手当についても支給目的や対象、金額を見直し、支給意義の失われたものは基本給にシフトするか、数年かけて廃止します。一方、業務関連であらたに必要となった手当は新設します。

先ほど触れた、「労基法」に抵触する可能性のある管理監督者の範囲、時間外労働に関する手当の支給状況については、人件費原資に余力がない会社の場合は、解決策を見出すのに時間を要します。また、根治するには、働き方自体の見直しが必要な場合もあります。

(4)基本給表の作成

続いて、各等級における「毎年の昇給ピッチ」と「昇格時の昇給額」を決め、基本給表を作成します。そして、「等級の上限」が「隣接する等級の下限」を上回らないよう、等級毎の上限下限を決めます。結果的に、等級の上限に達した社員が昇格できない場合は昇給が止まり、各々等級に応じた基本給を維持することが出来ます。(5)昇給方法の決定

上記(4)の基本給表をもとに、毎年の昇給の仕組みを決定します。その方法は、以下の5通りあり、いずれかを選択します。a. 号俸表

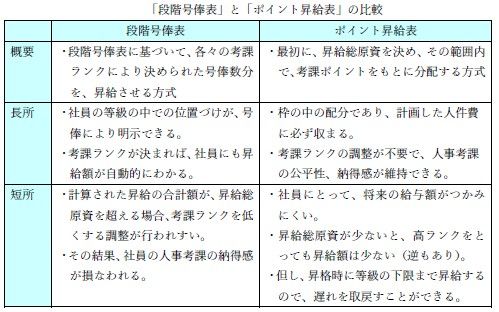

「号俸表」には人事考課の概念がなく、毎年1号俸ずつ年功的に昇給します。かつて、公務員に適用されていました。人事考課ランクを反映させる余地がなく、現在はほとんど使われていません。b.段階号俸表

「段階号俸表」は、人事考課ランクによって昇給させる金額(号俸数)を変化させます。号俸表を社員に示すことで、人事考課ランクがわかれば昇給額もわかります。c.昇給表

「昇給表」は、昇給額のみを示したものです。これによって、人事考課ランクによる昇給額が決まります。この場合も、人事考課ランクが決まれば、自動的に昇給額が決まります。d.ポイント昇給表

「ポイント昇給表」は、「昇給表」の昇給(差)額をポイント化したものです。そして、会社がその年の昇給に充当し得る人件費原資を、各社員の人事考課結果により決定したポイントの総数で除して、ポイント単価を決めます。そのポイント単価に各人のポイントを掛け、昇給額を決めます。人事考課の結果を反映しつつ、昇給原資に合致した形で、各社員の昇給額を決められるため、「ポイント昇給表」を採用する会社も少なくありません。

e.複数賃率表

a~dで示した方法では、基本給は累積されて昇給しますので減額はありません。それに対し、「複数賃率表」は、毎年の人事考課ランクによって基本給を洗い替えしますので、人事考課ランクが悪かった場合は、前年比賃金が減額になることがあります。非管理職はa~dのいずれか、管理職はeという風に、組み合せることもあります。(「賃金制度」後編に続く)

- 1