本記事では、当社がコンサルティング活動から得た知見をもとに、この問いに対する答えを提示します。これは単なる事例報告ではありません。みなさんの会社が今、そしてこれから直面するであろう「戦略人事」への挑戦と、それを乗り越えるための具体的な羅針盤と思って読んでいただけると幸いです。

経営と人事の間に横たわる、見えない断絶

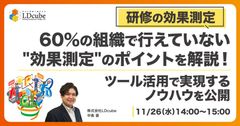

私たち日本アイ・ビー・エム株式会社 人事コンサルティング部門は、ある大手企業に対するコンサルティング活動において、「人的資本経営実現のための情報開示」と「戦略人事への変革」を目的としたデータ集約・分析プロジェクトを推進しました。この変革への道のりにおいて、私たちが最初のアプローチとして徹底的に行ったのが、「現状の人事課題」の分析です。アンケート調査とマネジメント層へのヒアリングを通じて明らかになった根本原因は、多くの企業が抱える課題、「経営戦略と人材戦略の連動性の欠如」でした。

想像してみてください。みなさんは今、新事業を立ち上げようとしています。しかし、その事業を牽引するリーダーが社内にいなければ、どれほど素晴らしい計画も「絵に描いた餅」に終わってしまいます。この状況は、事業の成長に必要なスキルを持った人材を計画的に採用・育成することが不可能であることを示しており、将来の競争優位性を自ら手放しているようなものです。

経営者が「人」に関する戦略を後回しとしてしまう傾向は、マネージャーの意識にも表れます。具体的には、マネージャーは部下の成長やキャリア形成に関わるよりも、日々の業務目標達成を重視することとなります。しかし、本当に強い組織は、マネージャーが個々の従業員のポテンシャルを最大限に引き出し、チーム全体のパフォーマンスを向上させる「人そのものに焦点をあてる」アプローチを実践しています。

いまや、人材投資は単なるコストではありません。それは将来の収益性を生み出すための「資本に対する先行投資」です。多くの企業では、人件費が「削減すべきコスト」として扱われ、その投資対効果(ROI)が測られていません。

今回のプロジェクトでは、人材戦略と日々の活動を結びつけるためのKPIを明確に定義し、これらのKPIにもとづく実態把握の重要性を一貫して発信しました。これにより、人材への投資がどれだけ企業価値の向上に貢献しているかを客観的に示すことができるようになります。

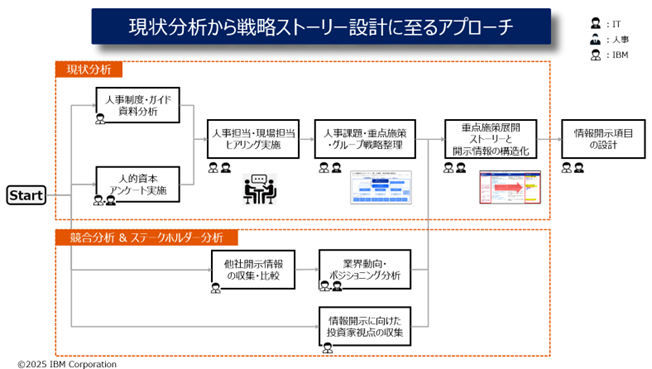

データドリブンがもたらす「人中心の変革」

この「経営と人事の間に横たわる見えない断絶」を乗り越えるために、今回のプロジェクトでは、「データドリブンな人材マネジメントの変革」を検討の主軸に位置付けました。データドリブンな変革とは、単なるデータ集計や開示情報の作成に留まるものではありません。それは、これまで勘や経験に頼りがちだった人事の意思決定プロセスを、客観的なデータに基づいて刷新し、経営戦略と人材戦略の連動性を高めるための羅針盤を手に入れることです。

そして、この変革を実現するための具体的なエンジンとなるのが、データ分析システムです。前述の分析で明らかになった経営と人事の間に横たわる見えない断絶を打ち破るうえで、データに基づく人事課題の実態の可視化と、可視化されたデータに基づく、経営層とのコミュニケーションを進める上で、極めて大きな役割を担うことになります。

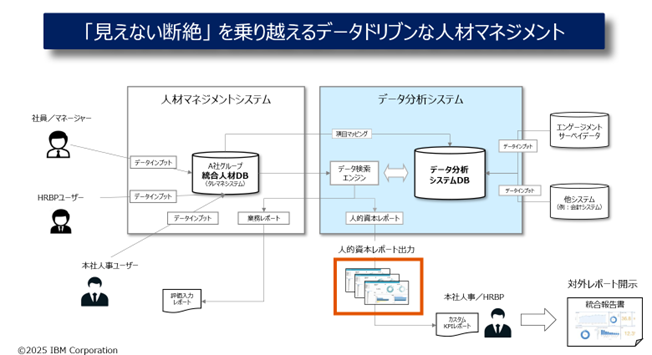

また、今回の取組みで重要なポイントは、この変革を実現するためのアプローチ全体像として、下図の「戦略ストーリーの設計」 から 「システム実装」 に加え、稼働後の 「効果測定」 に至るロードマップとして提示しました。

3つの具体的施策が導く「エンゲージメントと成長のサイクル」

この根本課題を解決するための具体的な施策は以下のとおりです。これらは、企業の文化と行動を変革するための具体的なアクションプランです。施策(1)要員・人材ポートフォリオ管理による必要人員・スキルの予実可視化

事業戦略の達成に必要な「あるべき人材像の質と量」を明確にし、現状のスキルや人員構成とのギャップを可視化します。これにより、どの部門でどのようなスキルが不足しているか、どこに余剰があるかを定量的に把握し、計画的な採用・育成・配置が可能になります。施策(2)データ分析を活用した採用・評価・育成業務

優秀社員・低業績者はどのようなパフォーマンス評価やコンピテンシーを得ているのか、定量的な情報に基づいた示唆を導出し、評価・採用・育成業務に生かしていきます。これにより、勘ではなくデータに基づいた効率的かつ効果的な人材マネジメントを実現します。施策(3)ダイバーシティとインクルージョンの推進

女性や外国籍社員のキャリアパス整備、各ポジションの人材要件定義を可視化しすべての従業員が見られるよう開示するなど、幅広い属性の社員が成長を見込める環境の整備を行うことで、多様な属性の社員の活躍とイノベーションの創出が促進されます。「ステークホルダーニーズの理解」と 「競合企業とのポジショニング分析」

このプロジェクトの重要なアウトプットのひとつに 「人的資本情報開示」 があり、開示先の重要なステークホルダーに投資家があります。この際、投資家は単にISO30414の指標を満たすことだけでなく、企業独自の成長ストーリーに則った人的資本の価値増大に向けた取組み実態を重要視しています。そこで私たちは、次の2点の分析を併せて行いました。分析(1)ステークホルダーニーズを踏まえた「開示項目の選定」と「KPI設計」

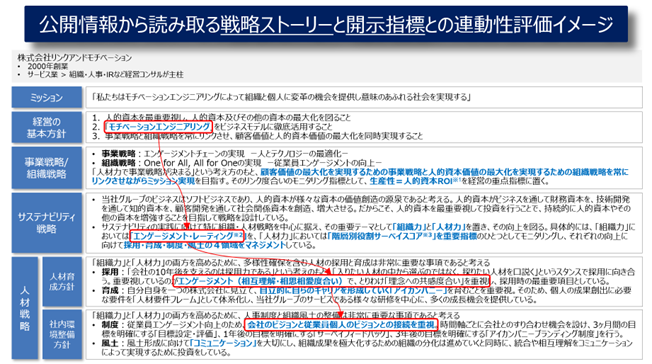

企業理念であるビジョン・ミッション、また企業パーパスと中期経営計画から導き出された人事戦略の文脈に整合させる開示項目の選定とKPIの設計を行いました。その際、企業理念から人材戦略への流れを以下のように図解(※:分析イメージ)することで、企業独自の成長ストーリーと開示項目との連動性を確認することができます。※分析イメージ:戦略ストーリーの文脈に整合する「開示項目の選定」と「KPI設計」

参考:■株式会社リンクアンドモチベーション. 「Human Capital Report 2021」, 2021年4月. https://www.lmi.ne.jp/ir/library/h_c_report/pdf/h_c_report_2021.pdf (最終閲覧日: 2025年9月18日)

■株式会社リンクアンドモチベーション. 「有価証券報告書-第24期(2021/01/01-2021/12/31)」. https://ssl4.eir-parts.net/doc/2170/yuho_pdf/S100QGZW/00.pdf(最終閲覧日: 2025年9月18日)

■株式会社リンクアンドモチベーション. 「IRブック 2021」. https://www.lmi.ne.jp/ir/library/annual/pdf/ir_book_2021_m_strategy.pdf(最終閲覧日: 2025年9月18日)

■株式会社リンクアンドモチベーション. 「当社初、人的資本マネジメントに関する国際的なガイドライン『ISO 30414』認証を日本・アジアで初めて取得」. プレスリリース, 2021年4月14日. https://www.lmi.ne.jp/news/release/detail.php?id=704 (最終閲覧日: 2025年9月18日)

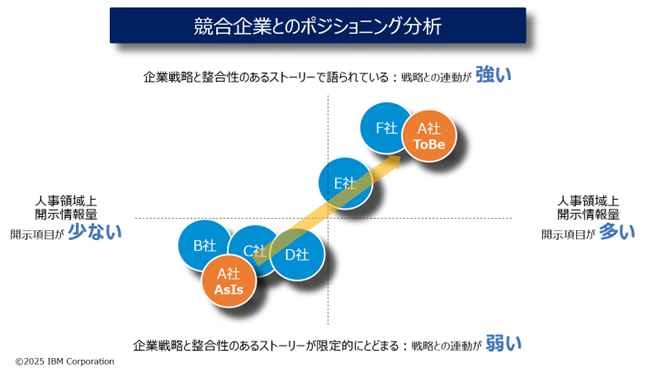

分析(2)競合企業とのポジショニング分析

競合企業における人的資本情報開示において、「企業戦略と整合性のあるストーリーで語られているか」、また「人事領域上開示情報量はどれだけ豊富か」との2軸から競合企業に対するポジショニングの分析を行いました。このフレームワークを元に、顧客の現在の位置付けを示すAsIsポジションの確認と、あるべき姿としてのToBeポジションのターゲット設計を行いました。

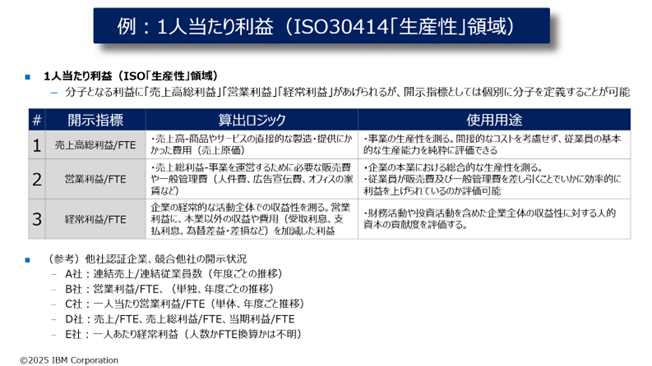

フィジビリティ評価にもとづく開示指標の設計

最終的な「開示項目の選定」や「開示指標の設計」においては、現行システムや現行業務におけるデータ保持状況に合わせた、実現可能な開示範囲を探る必要があります。単なる理想論としての開示指標の羅列は、最終的なシステム実装段階で大きな壁に遭遇することとなります。

人事が変革の主役になるための3つのステップ

本記事で一番お伝えしたいのは、人事が単なる管理部門から、経営戦略を推進する「戦略パートナー」へと役割を変えるべきだということです。それは、以下の3つのステップに集約されます。Step(1)現状を客観的に把握する

アンケートやヒアリングを通じて、現状の課題を経営・人材・現場の視点から多角的に分析します。特に「あるべき姿とのギャップ」を定量的に捉えることが重要です。Step(2)データとテクノロジーを導入する

HRISや分析ツールを導入し、人材データを可視化する基盤を構築します。これにより、感覚的な意思決定から、数値に基づいたロジカルな意思決定へと移行します。Step(3)変革を推進する具体的な施策への落し込み

現状調査にもとづく根本原因の分析と、経営戦略と連動する具体的な人事施策への落し込み。前述の例では、「人材ポートフォリオ管理」や「データ分析にもとづく採用・育成業務の推進」を通じ、人事が単なる管理部門から、経営戦略を推進する「戦略パートナー」へと役割を昇華させることが可能となります。最後に、人的資本経営は一朝一夕に成し遂げられるものではありません。それは、経営、人事、現場が一体となって、戦略、データ、そして何よりも「人」を重視する継続的な旅路です。本記事が、みなさんの会社がその旅に出るための確かな一歩となることを願っています。

- 1