シニアのIT人財化が可能な2つの領域

前回の連載で示した「シニアのIT人財化が可能な領域」は、下記2点です。(1)各業務における「管理的な数字」をベースにして、それを業務に貢献する形で「分析」など加工することによって業務の効率やレベルアップを可能にすること

(2)DX、即ち「ITの活用」による「X」=トランスフォーメーション(変革)を可能にすること

これらは、以下のように言うことができます。

・業務や現場の最前線において、担当者である主に中堅、若手が日常業務に多忙で手が回りにくい領域

・長年の業務や現場での経験によって、俯瞰する形で、本当に業務や現場に役立つ領域

例えば、「営業」について説明しましょう。

営業についての様々なデータ、すなわち、売上に関する様々な観点からの情報、例えば顧客の属性、販売商品の内容、アフターサービス、販売後のクロスセリングの情報、販売に至るまでのコンタクトでの履歴等、及び、売上には至っていないパイプライン段階での情報などは「経営管理システム」や「営業管理システム」と言った名称のデータベースに蓄積されています。

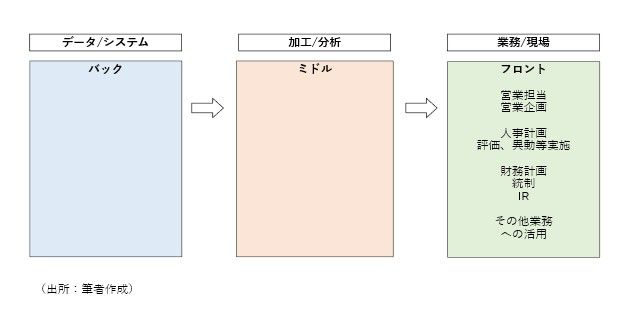

しかし、実際のところ、日本企業の場合、私の経験では、それが単に管理データとして蓄積されることが目的であり、十分には活用されていない場合が多いように感じます。このあたりの話の理解を深めるために、下記のような簡単な図を作ってみました。

バックにあるデータが、フロントにとって「ユーザーフレンドリー」であればミドルは不要です。しかし、バックのフロントに対する理解が不十分であったり、逆にフロントはバックにあるデータの全貌を理解していなかったり、またフロントの担当者が「売上を挙げる」など社内の業務の下流であるフロント業務に忙しいため、どうしても分析やデータに基づく戦略・戦術策定が不十分になってしまう。そこで、このミドルという潤滑剤を置くことによって、バックとフロントの関係が円滑になる。フロントにとっては、業務現場で「使える」データをミドルのおかげで入手することが可能になるというわけです。

データの分析・加工にこそミドルが活躍する余地がある

さて、ここでようやく本稿の趣旨である「シニアのIT人財」の話です。ITに関して、シニアで活躍余地があるのは、このミドル領域に存在することが多いのです。すなわち、営業なら、管理データを加工、分析することによって営業の戦略や戦術をレベルアップさせる役割を、営業について熟知しているシニアが担うということです。データ分析においては、統計解析のナレッジなど数理的なものだけをやったのでは、フロントが欲しい有効な分析結果が得られない場合もあります。やみくもに分析を重ねるよりも、フロントの知識を駆使することによって、事前に当たりをつけて分析したり、分析後にその意味を即時に解釈したりして分析のレベルアップを図るということが可能です。分析やデータハンドリングにおいては、フロントの知識が必須なのです。

営業であれば、CRM(Customer Relationship Marketing)に必要性や有効性が長らく指摘されながら、このミドルの機能や人員不足によって、CRMが活用されないまま終わっている日本企業も多いでしょう。例えば、Salesforceのようなシステムのデータを使いこなして、営業の戦術・戦略に結びつけることによって、そういう可能性も拓けるわけです。

これは、営業だけの話ではありません。例えば、人事や財務なども全く同じです。ミドル機能が不十分であるために、人事や財務においても、結果的に「管理のためのシステム、データ」に終わってしまっている日本企業も多いと思われます。

人事であれば、最近よく聞く「タレントマネジメント」的な、社員のスキルや経験を社員の適正配置・異動に活かすための分析、方針策定が、その具体例です。それに加えて、今まさに「人的資本経営」時代に入っているわけですので、人財育成を効率的に行うための分析や、人事施策の結果の「開示」において、人的資本経営を推進するために「PDCAのCやA」をステークホルダーに示すことにも、このミドル機能は重要です。

財務の場合も、ビジネスモデルの見直しや採算性の向上等、財務に関するデータは極めて経営の根幹に近い有効なシステム、データが保持されているわけです。したがって、それが経営の改革に結びつくように加工して、企画担当、経営陣に届けることも重要です。

社内にある経営の根幹のシステムやデータを使って、社内の人や物・金の経営資源の有効活用を進めたり、営業等のフロントに対して有効な加工データを届けたりする上で、フロントにおける長い経験を有するシニアは貴重な人財になり得ます。多少のシステム、ITでの訓練によって、バック、ミドル、フロントという業務プロセスを効率的に流していく、要になることが可能なのです。

ただし、「ミドル」と言っても、システム寄りのミドルもあれば、フロント寄りのミドルもあります。それは、業務の難易度、システム・データの形態、フロント側のニーズ、そしてそのシニア人財の訓練後のITにおける力によって、ミドルの左側から右側まで、グラデーションがあると捉える必要があります。

DXにおけるシニア人財の活きる領域

「DX」を推進するにあたって、システムについての投資や、システムの拡充を果たされている企業も多いかと思います。大事なのは、DXの本来の目的である「変革」の達成であり、システム化が自己目的化しているとすれば、それでは意味がありません。ユーザーであるフロント、つまり業務の現場での効率化やレベルアップが達成できているかが重要です。DXというからには、すなわち、システム担当の視点でのシステム構築・活用だけではなく、フロントの観点を持つ人間がどれくらいDXの過程(計画、実行、レビュー)に参画出来ているのかが重要です。もちろん、フロントの社員が大きく関与すれば良いのですが、何度も強調しているように、そのような社員は、日常業務に忙しく、なかなか仕組みの変革、DXに割く時間がありません。

ここで、フロントでの経験が豊富で、かつ日常業務から一歩離れて、業務の流れ、プロセスを俯瞰できるシニア人財の出番が来るのです。「リスキリング」でITの知識を伸ばしたシニアは、DXの有効な担い手として、「変革」を推進できるのです。

AI時代の展開

さて、それでは、以上2つの「シニアIT人財」ですが、今後継続的に育成され、活用されることになるのでしょうか。筆者はそうは思いません。それは、生成AIないしはAIを従業員が普通に使えるようになるまでの過渡期の現象ではないかと考えています。その原因は下記です。(1)生成AI、その他ITのさらなる進歩は、ミドルの領域をほとんどカバーしてしまう可能性がある。フロントのユーザー自体が、簡便に分析を行い、戦略・戦術に役立てる、そのような未来は、すぐそこまで来ている。

(2)本連載の対象にしている主に大企業で活性化、戦力化の必要性が叫ばれているようなシニア人財自体が、徐々に定年を迎え、さらに少子化による人口の減少によって、新たにシニア年代に差し掛かった社員たちも否応なしに(敢えて、「リスキリング」とかの仕組みを強調する必要もなく)戦力化、活性化されていく。

ただ、だからと言って、シニア人財というものも企業内では存在しなくなるわけでもありませんし、AIをシニアは使いこなす必要がないということもありません。むしろ、「ITが苦手」という一般的な傾向でもってシニアを業務から遠ざけてきたことがなくなり、世代を超えて皆がAIを使いこなし、ITを効率的に活用していくという時代になっていくのだと思います。

今回の内容は、ネット上その他でもあまり議論されていない領域ですし、実際の企業活動の中でも、まだまだトライ&エラーの段階かと思います。今後の議論、実践を期待しますし、是非新たな知見、ニーズなどあればお知らせください。

- 1