内定者充足率はプレエントリーの段階ですでに明暗が

全体のプレエントリー数の前年比較では、全体では「前年並み」が55%と半数を超え、「前年より少ない(3割以上少ない)」と「前年より少ない(1割~2割程度少ない)」を合計した“前年より少ない”が26%、「前年より多い(2倍未満)」と「前年より多い(2倍以上)」を合計した“前年より多い”が19%と、“前年より少ない”企業のほうが多くなっています[図表9]。![[図表9]企業規模別 プレエントリー数の前年比較](https://img.hrpro.co.jp/images/tokushu/hr_tokushu_photo_4450_14_22D8ZC.png)

次に、プレエントリー数の前年比較を内定者充足率別に見ると、「内定者充足率 80%以上」では“前年より少ない”が17%に対して、“前年より多い”が26%と、大企業以上に“前年より多い”企業のほうが多くなっています[図表10]。

![[図表10]内定者充足率別 プレエントリー数の前年比較](https://img.hrpro.co.jp/images/tokushu/hr_tokushu_photo_4450_15_K3B8H6.png)

ターゲット層の応募を目標どおり集められている企業は2割以下

[図表3]で見たように、26卒採用における課題のトップは「ターゲット層の応募者を集めたい」でしたが、結果はどうだったのかを確認します。2025年6月上旬時点でのターゲット層の応募状況をまとめたのが[図表11]です。![[図表11]企業規模別 ターゲット層の応募状況](https://img.hrpro.co.jp/images/tokushu/hr_tokushu_photo_4450_17_7FBL13.png)

企業規模別に見ると、「目標人数の100%以上」は中堅企業が25%で最多、次いで中小企業19%、最少が大企業の12%という意外な結果でした。ただ、“目標人数の8割以上”では大企業が47%で最多、次いで中堅企業46%、中小企業36%と、規模が大きい企業ほどターゲット層の応募を集められています。一方、“目標人数の5割未満”で比較すると、大企業は24%にとどまり、中堅企業43%、中小企業に至っては49%とほぼ半数に達しています。ターゲット層の応募集客においては、中小企業がかなり苦戦している様子がうかがえます。

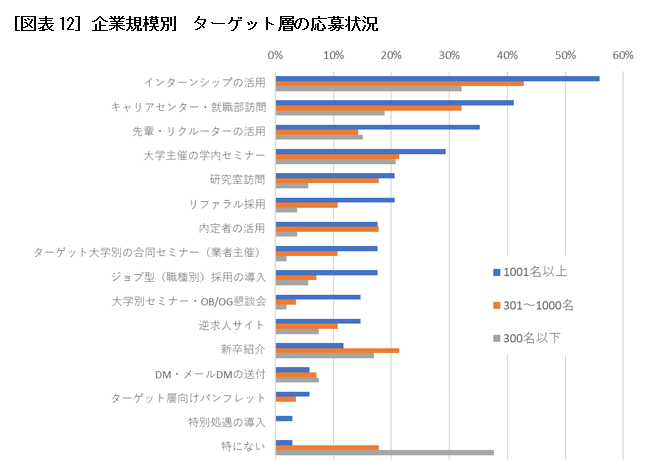

ターゲット層の学生を採用するために実施した施策では、どの規模においても「インターンシップの活用」がトップで、大企業では56%と半数を超え、中堅企業で43%と4割超、中小企業でも32%と3割を超えています[図表12]。

中堅企業では、大企業と同様に「キャリアセンター・就職部訪問」が多いものの32%と3割程度にとどまり、それ以外では「大学主催の学内セミナー」と「新卒紹介」(新卒者の人材紹介の利用)がどちらも21%と2割程度で多くなっています。中小企業では、「大学主催の学内セミナー」が21%と2割程度あるものの、これと「インターンシップの活用」以外で2割を超える施策はありません。それどころか、「特にない」が38%と4割近くもあり、ターゲット層を採用するために何か施策を講じようとする企業が少ないことに驚きますが、それだけ人、時間、予算等のリソースを割けない、余裕のない企業が多いということなのでしょう。

ターゲット層の学生を採用するために実施した具体的な施策をフリーコメントで回答してもらいましたので、抜粋してその一部を紹介します(カッコ内は回答企業の規模、業種)。

・ホワイト企業であることの魅力を伝えること(300名以下、メーカー)

・対象者の能力を測れる内容のイベントを実施(1001名以上、情報処理・ソフトウェア)

・ジョブ面談(1001名以上、医療)

・新任赴任地など処遇の見直し(1001名以上、メーカー)

・外国人大学生のインターンシップ受け入れ(1001名以上、フードサービス)

・海外での対面型合同企業説明会に出展し、留学生をターゲットにした採用活動(300名以下、マスコミ)

・大学ごとにOB/OG情報をキャリアセンターに共有し、OB/OG訪問の機会を提供(300名以下、メーカー)

・エージェントの活用(301~1000名、メーカー)

・リファラル採用(社員の家族)(1001名以上、サービス)

・採用期間の延長、多職種よりもやや緩めの選考(301~1000名、メーカー)