人事担当者のリアルな本音

ここからは、【佳作】の中から6作品を抜粋して紹介します。採用も できたらいいのに サブスクに 悩みが尽きない 人の見極め(大阪府 ナポリさん)

必要なときに必要な人材を、お試し期間つきで月額料金で利用できたら、人事としてはどんなに楽でしょうか。「もしあの時、もう一方の学生を採用していたらどうなっていたのか」と思う人事担当者は少なくないのでは。そんな夢想が「サブスク」という今どきのフレーズで表現されています。しかし、現実はそう甘くはありません。「悩みが尽きない 人の見極め」という下の句が、採用活動の本質的な難しさを言い表しています。モノやサービスと違い、人にはスペックだけでは測れない感情やポテンシャル、組織との相性など、複雑な要素が絡み合っています。その見極めこそが人事の腕の見せどころであり、最も頭を悩ませる部分なのです。効率化への憧れと、それがかなわない現実とのギャップを嘆く、人事の切実な本音が垣間見えます。

うまくない でもなぜか好き この学生(東京都 佐藤宗次郎さん)

面接での受け答えは決して流暢とは言えない。それどころか、朴訥(ぼくとつ)として、話す内容もさほど深いわけではない。しかし、なぜか心惹(ひ)かれる、応援したくなる。そんな学生との出会いを描いた一句です。コンピテンシー評価や構造化面接など、客観性・公平性を担保する採用手法が進化する一方で、最終的に人の心を動かすのは、スキルや経歴だけでは説明できない「何か」である場合が多いものです。それは、誠実な人柄であったり、熱意であったり、あるいは磨けば光るだろうポテンシャルであったりするかもしれません。データやロジックを超えたところにある、人事担当者の直感や感性こそが、組織に新たな化学反応をもたらす人材を発掘する鍵になる——。採用の原点にある人間的な営みの温かさを感じさせる作品といえます。

履歴書に 性別欄なし 時代知る(愛知県 YSKさん)

日常業務のふとした瞬間に、時代の変化を実感する。そんな人事担当者の“あるある”を切り取った作品です。かつては当たり前だった履歴書の性別欄は、例えば厚生労働省作成の履歴書様式例でも任意欄に変更されているのをご存じでしょうか。これは、性別によるアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)をなくし、応募者の能力や適性のみで公正な選考を行うという、ダイバーシティ&インクルージョンの考え方が社会に浸透するとともに、ジェンダーへの配慮が進んだ証左であります。履歴書という一枚の紙から、社会の価値観の大きなうねりを読み取る。日々多くの応募書類に目を通す人事担当者ならではの、鋭い視点が光る作品です。

採用活動の光と影

【佳作】の紹介を続けます。応募なし ああ応募なし 仕方なし(大阪府 昭和の應援團さん)

古典的な句のリズムで、採用担当者の悲痛な叫びを詠んだ作品です。あらゆる策を講じて求人情報を発信しても、応募はゼロ。その現実を前に、作者は「ああ」と嘆き、ついには「仕方なし」と諦観の境地に達しています。特に中小企業や地方企業のほか、求職者から不人気とされる業界では、選考対象者の母集団形成そのものが極めて困難になっています。この句には、個社の努力だけではどうにもならない、労働市場の構造的な問題に対する深い絶望感が滲み出ています。華やかな採用成功事例の陰で、声なき悲鳴を上げる多くの企業が存在するという現実を、われわれは忘れてはなりません。

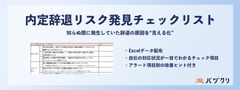

こりゃ採用! 決めた学生 ほぼ辞退(東京都 うどんさん)

手応え十分の面接。採用チームや役員層からも高い評価を得て、満を持して内定を出した学生。しかし、その後の連絡で告げられるのは非情な内定辞退の知らせ。そんな人事担当者の天国から地獄へと急降下した心情が、軽快なリズムの中に凝縮されています。採用したいと強く思う学生ほど、他社からも同様に高い評価を受けているもの。売り手市場が続く中、学生は複数の内定を保持し、より良い条件を求めて比較検討するのが当たり前になっています。企業側の“こちらが採ってやる”という姿勢はもはや過去のもの。“当社を選んでいただく”という謙虚な気持ちで、内定後も手厚いフォローを続けなければ、学生の心はつなぎ留められません。採用の本当のゴールが内定出しから入社へとシフトした厳しさを物語っている一句です。

AIで 作文作る 学生と 褒める返信 作る人事よ(神奈川県 終わらない就職され活動で祈り続ける人さん)

学生が生成AIでエントリーシートを書くならば、こちらもAIでその内容を褒めたたえるメールを書いて送り返す。もはやコントのような光景が目に浮かぶ、今どきの採用活動を痛烈に風刺した作品です。お互いが生成AIという仮面を被(かぶ)ってコミュニケーションを取る、この奇妙な状況は、効率化の行き着く先にある空虚さを示唆しているのかもしれません。かつての血の通った対話はどこへ行ったのでしょうか。作者のペンネームも相まって、終わりの見えない「就職され活動」に疲弊する人事の姿が浮かび上がり、笑いとともに一抹の寂しさを感じさせる作品になっています。ただ、作者はIT企業勤務で、AIを否定しているわけではなく、活用できる学生は大歓迎とのことです。

![[図表1]「2026年卒 採用川柳・短歌」入選作品](https://img.hrpro.co.jp/images/tokushu/hr_tokushu_photo_4418_3_Z16XF0.png)