HR総研:「データドリブンな人事と人的資本経営・開示の現状」に関するアンケート(2025年版) 結果報告(第2報)~大企業の8割超が推進継続意向、中小企業との格差が鮮明に。効果的な施策実施には定量的検証が鍵~

今後も続くであろうVUCAの時代を生き残るため、必要な意思決定とアクションをとれるデータドリブンな人事が不可欠となっており、企業が持続的な成長を果たすために「人的資本経営」の推進が重要となっている。

HR総研では、第1報に続き、人的資本経営における具体的な取り組み効果や企業規模別の推進状況の違い、そして今後の展望について詳細に分析した結果を第2報として報告する。

約7割が人的資本経営を重視。「エンゲージメント向上」が最大の目的

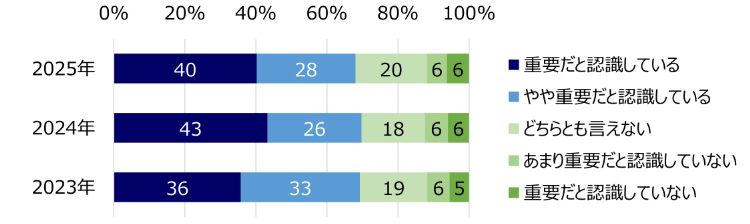

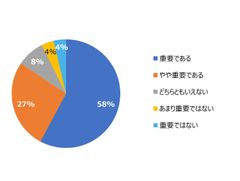

第1報では、人的資本経営を重視する企業(「重要だと認識している」と「やや重要だと認識している」の合計)は、全体の約7割に上っていることを確認した(図表1-1)。

【図表1-1】「人的資本経営」の重視度

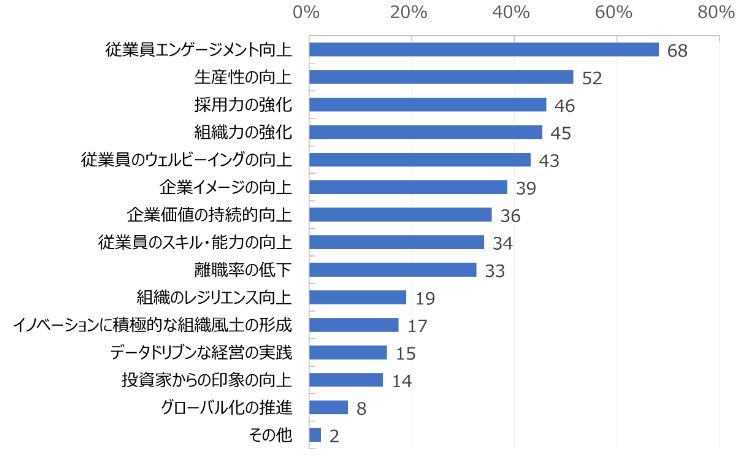

次に、「人的資本経営」に取り組む目的については、「従業員エンゲージメントの向上」が最多で68%と7割近くにも上っており、次いで「生産性の向上」が52%と半数程度、「採用力の強化」が46%と半数近くなどとなっている(図表1-2)。

【図表1-2】人的資本経営に取り組む目的

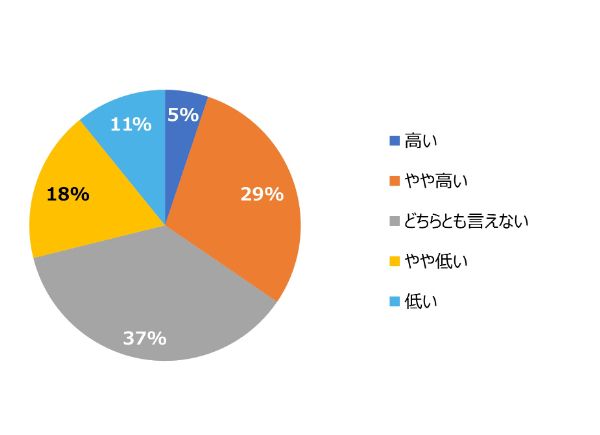

では、各社における従業員エンゲージメントの現状はどのようになっているのだろうか。その結果は、「高い」とする割合は5%で、「やや高い」が29%、これらを合計したエンゲージメントが「高い派」(以下同じ)は34%と3割程度となっている(図表1-3)。約7割が「エンゲージメント向上」を目的に人的資本経営に取り組む中、半数以上は目的を達成できていない現状がうかがえる。

【図表1-3】従業員エンゲージメントの現在の状況

約6割が「離職率の低減・人材定着」を目的に「エンゲージメント向上」に取り組んでいる

このように多くの企業が人的資本経営の目的に「従業員エンゲージメントの向上」を挙げる背景には、どのような期待が込められているのだろうか。

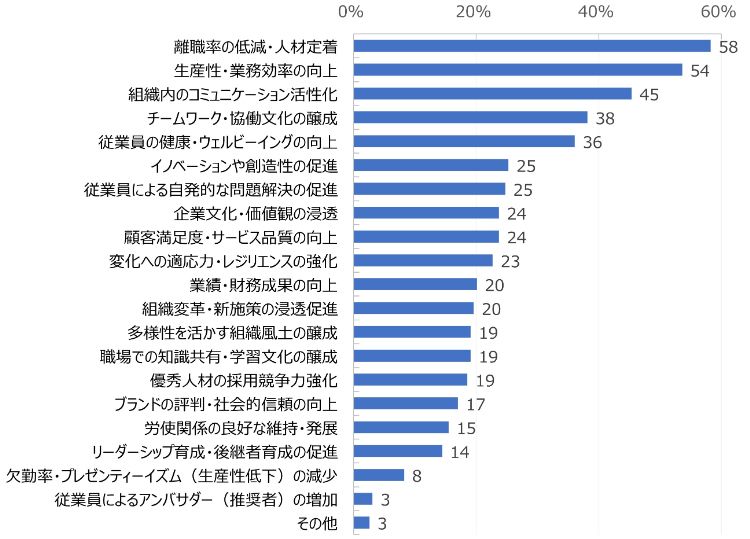

「従業員エンゲージメントの向上」に取り組む目的には、「離職率の低減・人材定着」が58%と最も多く6割に迫っており、次いで、「生産性・業務効率の向上」が54%、「組織内のコミュニケーション活性化」が45%などと続いている。構造的な労働人口の減少により、人手不足が深刻な問題となる中で、過半数の企業が人材定着や生産性向上を重要課題と捉えていることが分かる。

【図表2-1】「従業員エンゲージメント向上」に取り組む目的

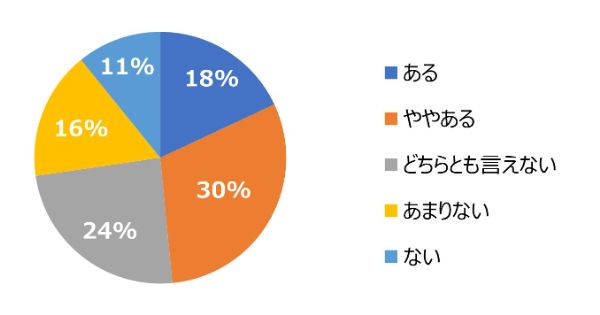

実際に、「離職率の低減・人材定着」に対する自社の課題感の有無については、「ある」が18%、「ややある」が30%で、これらを合計した「課題がある派」(以下同じ)は48%と半数近くに上っている。一方、「ない」(11%)と、「あまりない」(16%)を合わせると「課題がない派」(以下同じ)は27%と3割未満にとどまる。「課題がある派」とは21ポイントもの顕著な差異が見られており、「課題感がない派」の企業は少数派であることが分かる(図表2-2)。

したがって、多くの企業は「離職率の低減・人材定着」という自社課題の解決を期待して、エンゲージメントの向上、さらには人的資本経営に取り組んでいるといえるだろう。

【図表2-2】「離職率の低減・人材定着」に対する課題感

この先は、会員の方だけがご覧いただけます。会員の方はログインを、会員でない方は無料会員登録をお願いします。

【調査概要】

アンケート名称:【HR総研】「データドリブンな人事と人的資本経営・開示の現状」に関するアンケート(2025年版)

調査主体:HR総研(ProFuture株式会社)

調査期間: 2025年4月16~30日

調査方法:WEBアンケート

調査対象: 企業の人事責任者・担当者

有効回答:194件

※HR総研では、人事の皆様の業務改善や経営に貢献する調査を実施しております。本レポート内容は、会員の皆様の活動に役立てるために引用、参照いただけます。その場合、下記要項にてお願いいたします。

1)出典の明記:「ProFuture株式会社/HR総研」

2)当調査のURL記載、またはリンク設定

3)HR総研へのご連絡

・会社名、部署・役職、氏名、連絡先

・引用元名称(調査レポートURL) と引用項目(図表No)

・目的

Eメール:souken@hrpro.co.jp

※HR総研では、当調査に関わる集計データのご提供(有償)を行っております。

詳細につきましては、上記メールアドレスまでお問合せください。

著者:

HR総研

HR総研は働き方・採用・人材育成・マネジメントなどの領域で広く調査を実施し、 その結果を広く社会に共有する調査機関です。

HR総研

キーワードフォローをご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。

ご登録後すぐにご利用いただけます。

経営プロ会員の方へ

経営プロアカウントとHRプロアカウントは統合いたしました。経営プロのアカウントをお持ちの方は、HRプロアカウントへの移行・統合手続きをお願いいたします。下の「経営プロ」タブを選び、「経営プロ会員の方はこちらから」が表示されている状態でログインしてください。

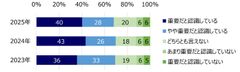

多くの企業が課題を感じる「人材の定着と離職」について、その実態を離職率の現状で確認してみる。まず、「1年間での自己都合退職における離職率」(離職率、以下同じ)について従業員規模別に比較すると、 1,001名以上の大企業では「0~5%未満」(「0%」と「3%未満」、「3~5%未満」の合計、以下同じ)が54%と半数を上回っている。301~1,001名未満の中堅企業では「0~5%未満」は42%で、300名未満の中小企業は同値が59%で6割に上った。離職率が比較的低いのが中小企業で、次に大企業であることが見て取れる。「5~10%未満」は、大企業では30%で、中堅企業では36%、中小企業では16%となっている。特に中堅企業の回答割合が高く3社に1社が回答していることから、他の企業規模に比べて自己都合退職に悩んでいる企業が多いのではないかと考えられる(図表3-1)。【図表3-1】企業規模別 「1年間での自己都合退職の離職率」の状況次に、エンゲージメントレベル別に離職率の状況を比較すると、エンゲージメントレベルが「高い/やや高い」とする企業群では「0~5%未満」が65%と7割近くにも上っている。その一方で、「低い/やや低い」企業群では「0~5%未満」が34%と3割程度にとどまっており、「高い/やや高い」企業群より31ポイントも低くなっている(図表3-2)。したがって、エンゲージメントレベルが高い企業群の方が、離職率は顕著に低い傾向にあるといえる。「組織や職務に対するエンゲージメントが高い状態」だからこそ、人材が離れずに定着しているのだろう。【図表3-2】エンゲージメントレベル別 「1年間での自己都合退職の離職率」の状況では、エンゲージメントレベルが高い企業と低い企業では、「離職率の低減・人材の定着」に対する取り組み施策の実施状況にどのような違いがあるのだろうか。エンゲージメントレベルが「高い/やや高い」とする企業群(高群、以下同じ)は、「どちらともいえない」もしくは「低い/やや低い」企業群(低群、以下同じ)に比べ、総じて多くの項目の数値が高いことが見て取れる。「定期的な1on1・キャリア面談の実施」については「高群」は55%と過半数であるのに対し、「どちらともいえない」と「低群」はそれぞれ44%、48%と半数を下回っているものの、いずれの企業群でも最も高い割合となり、エンゲージメントの高さに関わらず比較的重視される取り組み施策であることがうかがえる。2位の「柔軟な働き方制度(リモートワーク、フレックスタイム等)」は「高群」で54%、「どちらとも言えない」は25%、「低群」は32%と顕著な差が見られている。また、「定期的なエンゲージメント調査結果に基づく改善活動」と「教育研修機会・成長支援プログラムの充実」は、「高群」でそれぞれ51%と46%で半数程度に上るのに対して、「どちらとも言えない」と「低群」の企業群では2割程度にとどまり、2倍以上のポイント差が生じている(図表3-3)。エンゲージメントレベルが高い企業では、「離職率の低減・人材の定着」に対する多くの対策を講じているだけでなく、エンゲージメントの定期的なPDCAや社員のキャリア支援など、社員にとっての魅力的な会社であり続けるための積極的な取り組みがあるからこそ、低い離職率を実現できているのだろう。【図表3-3】エンゲージメントレベル別 「離職率の低減・人材の定着」に向けて実施している取り組みここからは人的資本経営における情報開示の状況について確認してみる。「ISO30414で扱う11領域(一部領域を分割)に関する情報」の開示状況を、回答企業全体、大企業および高エンゲージメント企業についてそれぞれの傾向を見てみる。まず、回答企業全体の傾向を見ると、「社外に開示している」の割合が最も高いのが「生産性」で19%、次いで「コンプライアンス・倫理」が14%、「多様性」が13%で、「組織文化」「労働力の利用可能性」「ウェルビーイングの取り組み」「採用」がともに11%となっており、いずれも2割に満たない状況となっている。また、「社内で開示している」まで合計した「社外もしくは社内で開示している」(以下同じ)の割合は、「生産性」が42%と4割を超えるものの、それ以外の項目は4割に満たず、社外もしくは社内での開示をしている企業は依然として少数派であることがうかがえる(図表4-1)。【図表4-1】「ISO30414で扱う11領域(一部領域を分割)に関する情報」の開示状況(全体)次に大企業の傾向を見ると、「社外に開示している」の割合が最も高いのが「生産性」であることは全体と同じだが、その割合は39%と約4割に上り、「社内で開示している」まで合わせると59%と6割近くに上っている。「社外に開示している」の割合について「生産性」に次いで「多様性」が32%、「コンプライアンス・倫理」が30%と3割以上となり、全体の傾向より顕著に高い割合となっていることが分かる。また、「社外もしくは社内で開示している」の割合で見るとほぼ全ての項目で4割程度以上となり、「リーダーシップ」、「サクセッションプラン」の2項目以外は半数程度以上にも上っている。特に「サクセッションプラン」については、これまでも多くの企業が次世代リーダー育成を自社の重要課題とする中、昨年調査時も社内外の開示率が4割という比較的低水準な状態が続いている(図表4-2)。とはいえ、全体より大企業の方が顕著に高い開示率となっている背景には、人的資本に関する情報について有価証券報告書での開示が義務化されたことが少なからず影響していることが推測される。【図表4-2】「ISO30414で扱う11領域(一部領域を分割)に関する情報」の開示状況(大企業)高エンゲージメント企業では、「社外もしくは社内で開示している」の割合は4割程度以上の項目が多い中、「生産性」は「社外で開示している」の割合が最多で24%となり、「社外もしくは社内で開示している」の割合は49%と半数程度に上っている(図表4-3)。エンゲージメントの向上は生産性の向上につながるという関係性が広く知られるとおり、エンゲージメントの高い企業では、自社の生産性の状況を社内外にアピールしやすい企業が比較的多いのだろう。【図表4-3】「ISO30414で扱う11領域(一部領域を分割)に関する情報」の開示状況(高エンゲージメント企業)人的資本経営に関する取り組みの開示・投資家との会話の状況について、全体と大企業、高エンゲージメントの大企業、業績が良好な企業で比較して見てみる。まず前提として、「公式に開示し投資家と対話している」(「公式な人的資本レポートや統合報告書等で開示し、投資家との対話を定期的に行っている」と「公式な人的資本レポートや統合報告書等で開示し、投資家との対話を始めている」の合計、以下同じ)の割合は、全体では22%であるのに対して、上場企業が多く含まれる大企業では50%となり、大企業における開示と投資家との対話が進んでいることが分かる。その上で、大企業に絞った中での「エンゲージメントが高い・やや高い」企業群では、大企業の全体より「公式に開示し投資家と対話している」の割合がやや高く52%となり、さらに、「公式な人的資本レポートや統合報告書等で開示しているが、投資家との対話は行っていない」という開示のみ行っている企業まで含めると80%に上り、この割合は大企業全体より12ポイントも高くなっている。「業況が良い/やや良い」(業況良好、以下同じ)企業群では、「公式に開示し投資家と対話している」の割合が58%と6割近くにも上っている(図表5-1)。これらの結果から、大企業の中でもエンゲージメントが高い企業や業況良好な企業では特に、人的資本開示と投資家との対話が進んでいることが分かる。【図表5-1】人的資本経営に関する取り組みの開示・投資家との会話の状況大企業以外では人的資本開示までは取り組んでいない企業が多い中でも、「人的資本経営」に取り組んでいることで、企業側には多くのメリットがもたらされ、その効果を実感できているようだ。具体的には「従業員エンゲージメントの向上」が56%と最も多く6割近くに上ることを筆頭に、「従業員のウェルビーイングの向上」が46%、「採用力の強化」が45%、「企業イメージの向上」が41%など、組織で働く社員の働きがいに関わる項目が上位に並んでいるのが分かる(図表5-2)。【図表5-2】「人的資本経営」への取り組みにより得られているメリット最後に、人的資本経営への取り組みを行っている高エンゲージメント企業と業況良好な企業について、企業に好影響を与えうる変化の状況を確認してみる。「変化している」と「やや変化している」の合計を「変化している派」(以下同じ)として、その割合を見てみると、「従業員の意識・行動」、「経営層の意識・行動」、「組織全体の文化」、「株主・投資家や顧客との関係性」の4項目全てにおいて、全体より高エンゲージメント企業、さらには業況良好の企業の方が顕著に高い割合となっていることが分かる。特に、「変化している派」の割合が高いのが「経営層の意識・行動」で業況好調企業では合計が92%と9割以上となっている。高エンゲージメント企業も88%と9割近くになっている。また、「株主・投資家や刻客との関係性」については、業況良好な企業で「変化している派」の割合が69%と7割近くであるとともに、「変化している」の割合は高エンゲージメントと業況良好な企業において他の項目より特に高くそれぞれ28%、27%と3割近くに上っている。その他の社内に関する項目と比べ、より大きな変化が表れやすい傾向にあるようだ(図表6-1)。【図表6-1】人的資本経営への取り組み企業 企業に好影響を与えうる変化の状況それぞれ具体的にどのような変化が見られているかについて、フリーコメントによる主な意見を抜粋し、以下に紹介する(図表6-2)。【図表6-2-1】「従業員の意識・行動」に関する変化の内容(一部抜粋)

| 「従業員の意識・行動」に見られる変化 | 従業員規模 | 業種 | | 経営層の意図は伝わってきてはいるが、行動の変容までには至っていないと思う | 1,001名以上 | メーカー |

| 発言が変わってきていることを感じる。 | 1,001名以上 | 情報・通信 |

| 自立・自主性の向上 | 1,001名以上 | メーカー |

| 自律的、能動的な業務姿勢、コミュニケーション | 1,001名以上 | メーカー |

| リスキリングが有効と感じている人が出てきている | 301~1,000名 | 商社・流通 |

| 自律的な行動様式の醸成やリスキルへの意識向上など | 301~1,000名 | 情報・通信 |

| 従業員が会社全体の数値・方針を共有し合うことで、会社に対しての当事者意識を持つようになっている。特に日常的な業務内会話や他所課とも会社を主語とした会話が出てくるようになっていると感じる。 | 301~1,000名 | 情報・通信 |

| 「会社のために」という発言が増えてきた | 301~1,000名 | 商社・流通 |

| 主体性が生まれている | 300名以下 | マスコミ・コンサル |

| コミュニケーションやチームワークの活性化 | 300名以下 | 商社・流通 |

| 自分事に考えられるようになった | 300名以下 | サービス |

| 外部環境変化による自組織の対応 | 300名以下 | サービス |

| 数字の裏付けがある企画の立案ができるようになった。 | 300名以下 | 商社・流通 |

【図表6-2-2】「経営層の意識・行動」に関する変化の内容(一部抜粋)

| 「経営層の意識・行動」に見られる変化 | 従業員規模 | 業種 | | 発信内容に含まれるようになっている | 1,001名以上 | メーカー |

| 危機感を持ちだしたのか、人的施策を多く打ち出し始めたように感じる | 1,001名以上 | メーカー |

| 従業員との対話促進 | 1,001名以上 | 商社・流通 |

| 積極的な情報開示 | 1,001名以上 | メーカー |

| 世の中の動向をとらえて、制度変更などに取り組み始めた | 1,001名以上 | メーカー |

| 従業員エンゲージメントに対する理解や重要性の認識深化 | 301~1,000名 | 情報・通信 |

| 経営層から従業員との開かれた対話の機会を設ける動きがあり、全国の事業所を行脚しながらタウンホールミーティングを開催している | 301~1,000名 | 情報・通信 |

| 企業ミッションの定期的な説明 | 301~1,000名 | 情報・通信 |

| 経営計画の明確化と実践強化 | 301~1,000名 | マスコミ・コンサル |

| みんなで会社を創る意識が変わった | 300名以下 | マスコミ・コンサル |

| 社内の風通しが良くなっている | 300名以下 | サービス |

| 経営者が変わり、変化への柔軟な対応力 | 300名以下 | メーカー |

| 社員さんへの傾聴の姿勢 | 300名以下 | サービス |

| エンゲージメントへの意識 | 300名以下 | サービス |

【図表6-2-3】「組織全体の文化」に関する変化の内容(一部抜粋)

| 「組織全体の文化」に見られる変化 | 従業員規模 | 業種 | | 挑戦にシフトしつつある | 1,001名以上 | メーカー |

| イノベーション意識・業務効率化の向上 | 1,001名以上 | メーカー |

| 自律的、能動的な業務姿勢、コミュニケーション | 1,001名以上 | メーカー |

| 縦横連携 | 1,001名以上 | 情報・通信 |

| 部長ラインが組織を変える必要があることを認識するよう変わってきている | 301~1,000名 | 商社・流通 |

| 新しいスローガンを掲げ、会社の下で1つになる意識が芽生えている(当事者意識の醸成) | 301~1,000名 | 情報・通信 |

| 企業ミッション実現へ貢献する意識が高まっている | 301~1,000名 | 情報・通信 |

| パーパス浸透 | 301~1,000名 | メーカー |

| 問題意識が社内全体に浸透して自分事の考えが高まっている | 300名以下 | サービス |

| コミュニケーションやイノベーションの活性化 | 300名以下 | 商社・流通 |

| 傾聴を貴ぶ姿勢が根付いた | 300名以下 | サービス |

| 本部制に伴い、部をまたがった活動が増えてきている | 300名以下 | 情報・通信 |

【図表6-2-4】「株主・投資家や顧客との関係性」に関する変化の内容(一部抜粋)

| 「株主・投資家や顧客との関係性」に見られる変化 | 従業員規模 | 業種 | | コミュニケーション関係性が良くなってきている | 1,001名以上 | サービス |

| 会話の中で聞かれることも多くなっている | 1,001名以上 | 情報・通信 |

| 安定的な関係の維持向上 | 1,001名以上 | メーカー |

| メディアへの露出の増加 | 1,001名以上 | メーカー |

| 将来成長性への期待や具体投資の増加 | 301~1,000名 | 情報・通信 |

| 顧客とのコミュニケーションが取れ出している | 300名以下 | サービス |

| 相互交流、コミュニケーション改善 | 300名以下 | 運輸・不動産・エネルギー |

| 傾聴をより重視する姿勢ができている | 300名以下 | サービス |

| 株主の要請に応えており、対話が進んだ | 300名以下 | 情報・通信 |

| より近い関係構築をしている | 300名以下 | 情報・通信 |

ブックマークをご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。

ご登録後すぐにご利用いただけます。

経営プロ会員の方へ

経営プロアカウントとHRプロアカウントは統合いたしました。経営プロのアカウントをお持ちの方は、HRプロアカウントへの移行・統合手続きをお願いいたします。下の「経営プロ」タブを選び、「経営プロ会員の方はこちらから」が表示されている状態でログインしてください。