<概要>

● 組織における「個人の人的資本」は、ハードスキルやソフトスキルに比べて、基本スキルが高めである。

● 組織が「個人の人的資本」を活用する能力を指す「組織の人的資本活用能力」は、環境構築力や動機づけ力が高く、仕事提供力、能力開発力は相対的に低い。

● 「個人の人的資本」は情報通信業で高く、「組織の人的資本活用能力」は建設業で低いといった特徴がある

●大手企業ほど、また労働組合がある企業で「個人の人的資本」「組織の人的資本活用能力」ともに高い傾向にある。

● 企業における「個人の人的資本」の高さと「組織の人的資本活用能力」の高さは概ね比例している。

● 企業の成長や経営成果の向上には、「個人の人的資本」や「組織の人的資本活用能力」が関係している。

● 経営成果を上げるためには、「個人の人的資本」と「組織の人的資本活用能力」の両者を高めることが重要である。経営成果のうち、収益性には「組織の人的資本活用能力」の高さが、組織力の強化には「個人の人的資本」の高さがより関係している。

「個人の人的資本」を測定すると、ハードスキル、ソフトスキルに比べて、基本スキルが高い傾向にある

個人に技能や知識があったとしても、それを組織のために発揮するスキル、態度・意欲がないと人的資本として顕在化しない。そこで本調査では、図表2に示したように、「個人の人的資本」を測定する項目として①基本スキル、②ハードスキル、③ソフトスキル(対自己スキル)、④ソフトスキル(対他者スキル)、⑤ソフトスキル(対状況スキル)について各5項目、計25項目(「あてはまる=4」~「あてはまらない=1」)を設定した。

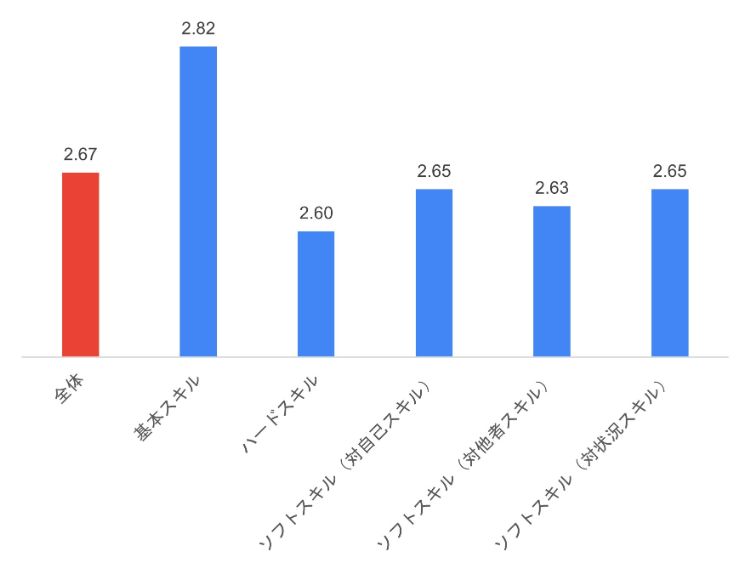

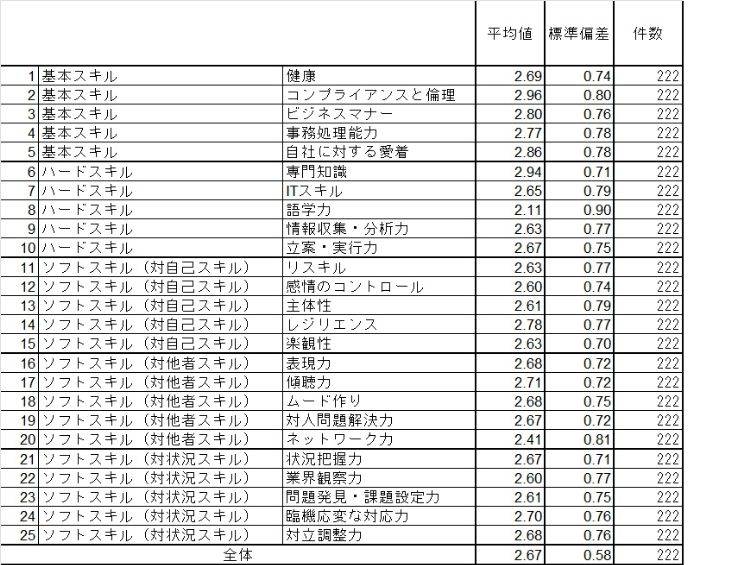

調査結果をみると、「個人の人的資本」(25項目)全体の平均は2.67であり、5つのカテゴリーのうち最も高いのは「基本スキル」(平均2.82)である(図表1)。さらに個別項目を詳しくみると、上位5項目は「コンプライアンスと倫理」(平均2.96)、「専門知識」(同2.94)、「自社に対する愛着」(同2.86)、「ビジネスマナー」(同2.80)、「レジリエンス」(同2.78)である。一方、「語学力」(同2.11)、「ネットワーク力」(同2.41)は他のスキル項目に比べて低い傾向にある(図表2)。

図表1 個人の人的資本(カテゴリー別)

図表2 個人の人的資本(個別項目)

「組織の人的資源活用能力」を測定すると、環境構築力や動機づけ力は高めだが、仕事提供、能力開発は相対的に低い

次に「個人の人的資本」を活用するプロセスの各段階において、組織が「個人の人的資本」をどの程度活用する能力持っているか(以下、「組織の人的資本活用能力」)をみるために、図表4に示したように、①能力把握力、②能力開発力、③人材獲得力、④動機づけ力、⑤環境構築力、⑥仕事提供力の6つのカテゴリーについて各5項目、計30項目(「よくやっている=4」~「全くやっていない1」)を設定した。

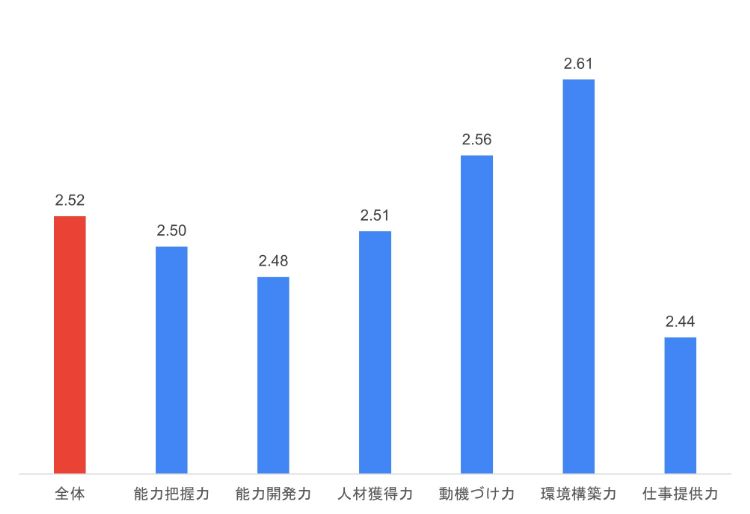

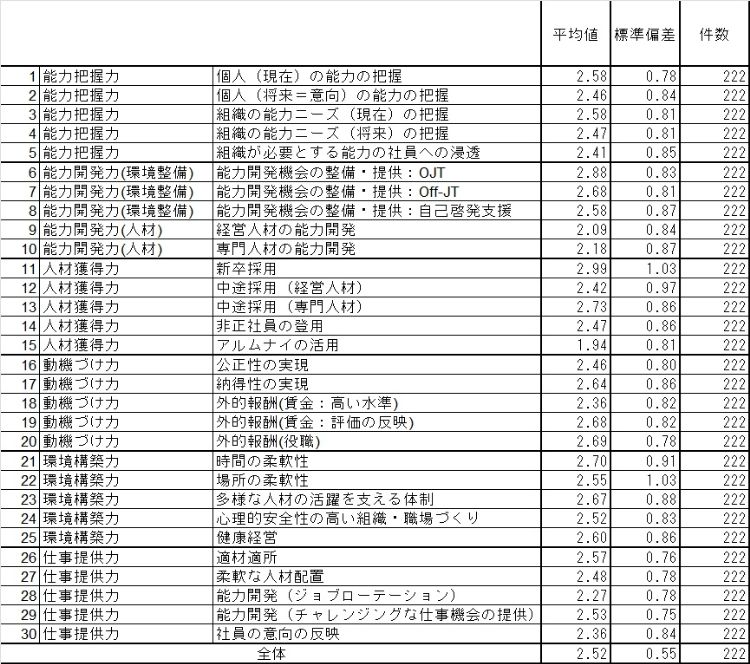

まず「組織の人的資本活用能力」(30項目)全体の平均は2.52である。これをカテゴリー別にみると、「環境構築力」が平均2.61で最も高く、「仕事提供力」(平均2.44)、「能力開発」(同2.48)で低い(図表3)。さらに個別項目では、「新卒採用」(平均2.99)、「OJT」(同2.88)、「中途採用(専門人材)」(同2.73)といった項目が高い。一方、「アルムナイの活用」(同1.94)、「経営人材の能力開発」(同2.09)、「専門人材の能力開発」(同2.18)は低く、組織としてこれらの仕組みの整備が相対的に進んでいない(図表4)。

図表3 組織の人的資本活用能力(カテゴリー別)

図表4 組織の人的資本活用能力(個別項目)

「個人の人的資本」は情報通信業で高く、「組織の人的資本活用能力」は建設業で低いといった特徴がある。大手企業、労働組合がある企業ほど「個人の人的資本」、「組織の人的資本活用能力」が高い。

「個人の人的資本」と「組織の人的資本活用能力」について、企業特性との関係をみる。

業種別には、「個人の人的資本」は、情報通信業が平均2.88と非常に高く、これに金融業、保険業、不動産業(平均2.72)が続いている(図表5)。「組織の人的資本活用能力」は、金融業、保険業、不動産業(同2.62)、製造業(同2.60)、情報通信業(同2.60)で高く、建設業(同2.30)で低いといった傾向がある。情報通信業、金融業、保険業、不動産業では、他の業種に比べて個人の人的資本が蓄積されており、かつそれを組織として生かす仕組みが整っている。

規模別には、「個人の人的資本」、「組織の人的資本活用能力」ともに従業員数が多いほど平均値が高いといった特徴が窺える。

労働組合の有無別には、「個人の人的資本」、「組織の人的資本活用能力」ともに組合がある企業の方がない企業に比べて高い。

図表5 企業特性からみた「個人の人的資本」、「組織の人的資本活用能力」

「個人の人的資本」と「組織の人的資本活用能力」は概ね比例している。

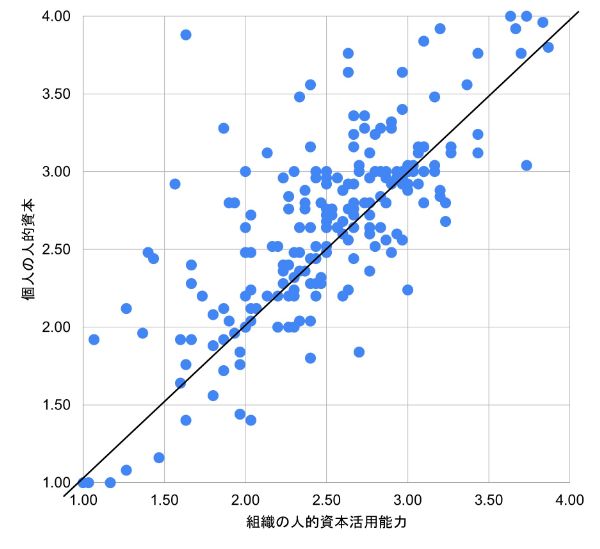

企業が保有する「個人の人的資本」と「組織の人的資本活用能力」の関係をみるために、縦軸に「個人の人的資本」、横軸に「組織の人的資本活用能力」を用いた散布図を作成した。図表6に示すように、第一には、両者は概ね比例する関係にある。しかし第二には、組織の人的資本活用能力の数値を個人の人的資本の数値が上回る企業(図表中の対角線より上に位置する点の企業)がある。つまり、「個人の人的資本」は蓄積されているにもかかわらず、それをうまく活用する能力が備わっていない企業が多く存在している。

図表6 「個人の人的資本」と「組織の人的資本活用能力」との関係

企業の成長は「個人の人的資本」と「組織の人的資本活用能力」の高さが関係する。

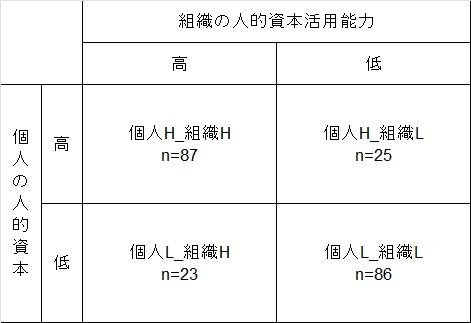

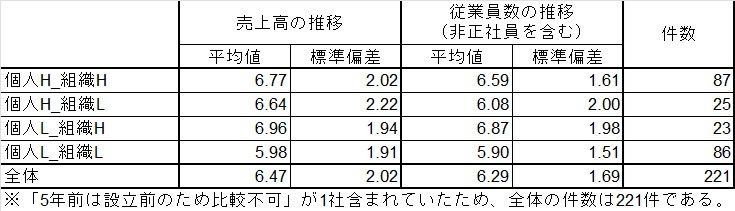

まず「個人の人的資本」と「組織の人的資本活用能力」の中央値を基準にそれぞれを高低に分け、4つのタイプを作成した(図表7)。次に、作成したタイプ別に5年前(コロナ禍前)を100とした場合の売上高および従業員数(非正社員を含む)の推移との関係を確認した(図表8)。売上高および従業員数の推移については、「0~20未満=1」から始まり、20刻みで「200以上=12」までの尺度を設定した。

売上高の推移をみると、「個人L_組織H」で平均6.96と最も高く、次いで「個人H_組織H」が平均6.77である。従業員数の推移も、「個人L_組織H」(平均6.87)が最も高く、これに「個人H_組織H」(同平均6.77)が続いている。このことから、第一に、「個人の人的資本」と「組織の人的資本活用能力」は企業の成長を高める可能性がある。第二に、売上高、従業員の推移ともに「個人L_組織H」、「個人H_組織H」、「個人H_組織L」「個人L_組織L」の順に高いことから、「個人の人的資本」の高低に比べて「組織の人的資本活用能力」が高低の方が企業の成長との関係が強い。つまり、企業の成長への影響力は「個人の人的資本」に比べて「組織の人的資本活用能力」でより大きいことが示唆された。

図表7 「個人の人的資本」と「組織の人的資本活用能力」によるタイプ

図表8 売上高・従業員数の推移との関係

経営成果を上げるためには、「個人の人的資本」と「組織の人的資本活用能力」を高めることが重要である。

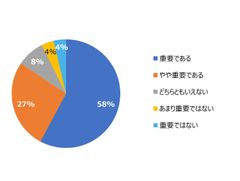

先述の4つのタイプ別に経営成果との関係をみる。経営成果として、「収益性」、「正社員の定着性」、「イノベーションへの積極性」、「職場風土(風通し)」、「ワーク・エンゲイジメント」の5項目(それぞれ「良い=5」~「悪い=1」)を設定した。

図表9をみると、全ての経営成果で「個人H_組織H」が最も高く、「個人L_組織L」が最も低い。また「個人H_組織L」と「個人L_組織H」を比べると、「正社員の定着率」「職場風土」「ワーク・エンゲイジメント」は「個人H_組織L」が高く、「収益性」は「個人L_組織H」が高い。このことから、経営成果を上げるためには、「個人の人的資本」と「組織の人的資本活用能力」の両者を向上させることが重要である。しかしながら、相対的には、収益性に関しては「組織の人的資本活用能力」の高さがより影響し、一方で、定着率や職場風土、ワーク・エンゲイジメントなどの組織力の強化には、「個人の人的資本」の高さがより関係している。

図表9 経営成果との関係

【調査概要】

アンケート名称:【JSHRM×HR総研】「個人の人的資本」と「組織の人的資源活用能力」に関するアンケート調査

調査主体:日本人材マネジメント協会(JSHRM)、HR総研(ProFuture株式会社)

調査期間:2024年8月27日~9月20日

調査方法:WEBアンケート

調査対象:企業の人事責任者・担当者

有効回答:222件

※HR総研では、人事の皆様の業務改善や経営に貢献する調査を実施しております。本レポート内容は、会員の皆様の活動に役立てるために引用、参照いただけます。その場合、下記要項にてお願いいたします。

1)出典の明記:「日本人材マネジメント協会、ProFuture株式会社/HR総研」

2)当調査のURL記載、またはリンク設定

3)HR総研へのご連絡

・会社名、部署・役職、氏名、連絡先

・引用元名称(調査レポートURL) と引用項目(図表No)

・目的

Eメール:souken@hrpro.co.jp

- 1