そこで今回は、採用活動を科学的にアプローチする「採用学」を提唱されている神戸大学大学院経営学研究科の服部 泰宏教授と、人的資産研究所 代表取締役の進藤 竜也氏が対談し、採用CX向上に取り組む意義やデータ活用の有用性などについて語っていただきました。(以下敬称略)

【出演者プロフィール】

■服部 泰宏氏

国立大学法人滋賀大学専任講師、同准教授、国立大学法人横浜国立大学准教授、国立大学法人神戸大学准教授を経て、 2023年4月より現職。 日本企業における組織と個人の関わりあいや、経営学的な学びと知識の普及に関する研究、人材の採用・評価・育成・配置に関する研究に従事。近年は企業内で圧倒的な成果をあげる「スター社員」に関する研究も行っている。 2010年および2022年に組織学会高宮賞、 2014年に人材育成学会論文賞、2020年に日本労務学会学術賞などを受賞。

神戸大学大学院経営学研究科 教授

■進藤 竜也氏

2011年、株式会社セプテーニ・ホールディングスに新卒入社。採用・育成・配置の分野にアナリティクスの技術支援を行う。グループ内研究機関である人的資産研究所の所長を経て、2021年よりHRテクノロジー事業を開始。一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会 上席研究員 / 個人情報保護士。

株式会社人的資産研究所 代表取締役

求職者の満足度を高める5つのファクターとは?

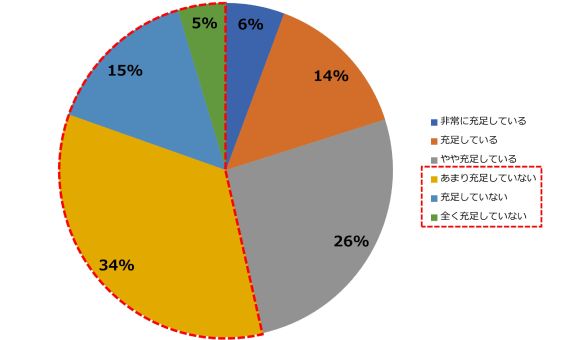

【図表1】中途採用(キャリア採用)における必要な人材の充足度(全体)

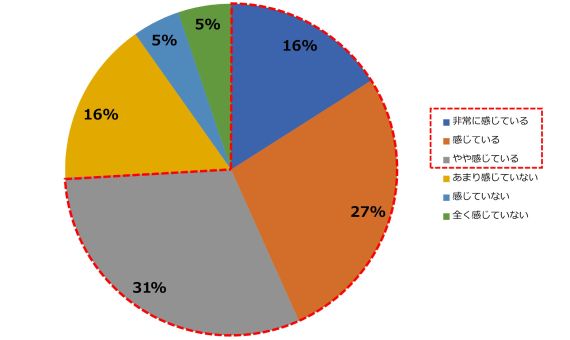

【図表2】中途採用プロセスにおいて、どの程度課題を感じているか(全体)

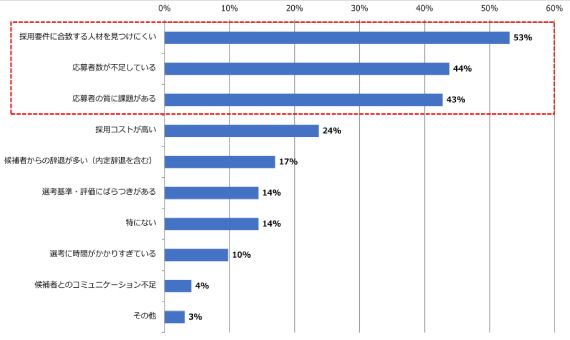

【図表3】中途採用プロセスにおいて、具体的にどのような課題があると感じているか(全体)

例えば、研究会などで「今日は適性検査について議論しましょう」と言っても、結局は「そもそも人が採れない」「本当に人っているの?」という会話になってしまいます。最近では文系の大学の研究室にも企業から直接オファーが届くケースが増えているのですが、それくらいピンポイントで探さないと採用ができなくなってきているという現状を反映した結果だと思います。

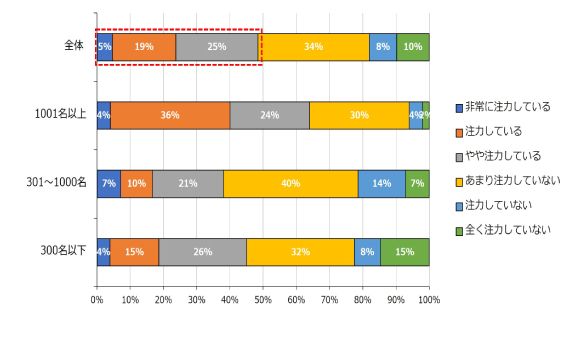

進藤 さらにアンケート調査では中途採用におけるCX向上の取り組みについても聞いているのですが、約半数にあたる49%の企業が「注力している」と回答しています。また実際に効果があった取り組みとしては、「選考時~入社前のコミュニケーション」「自己理解や企業理解につながるフィードバック」「自社に関する情報提供や関係構築といった入社前のフォロー」などが挙げられました。こうした採用CX向上の取り組みにおいて、意識すべき点や注意点がございましたらお聞かせください。

【図表4】中途採用において候補者の満足度(CX)向上にどの程度注力しているか(全体/企業規模別)

協力:株式会社人的資産研究所

この後、下記のトピックが続きます。

続きは、記事をダウンロードしてご覧ください。

●候補者の満足度向上につながる「5つのファクター」

●変わりつつある「適性検査の役割」選考・内定辞退防止に効果的な理由とは

●企業と候補者のマッチングに強みを発揮する適性検査

●「働く人が会社を選ぶ時代」となった今、企業が持つべき意識とは

●服部教授が語る、データ分析・活用の有用性

- 1