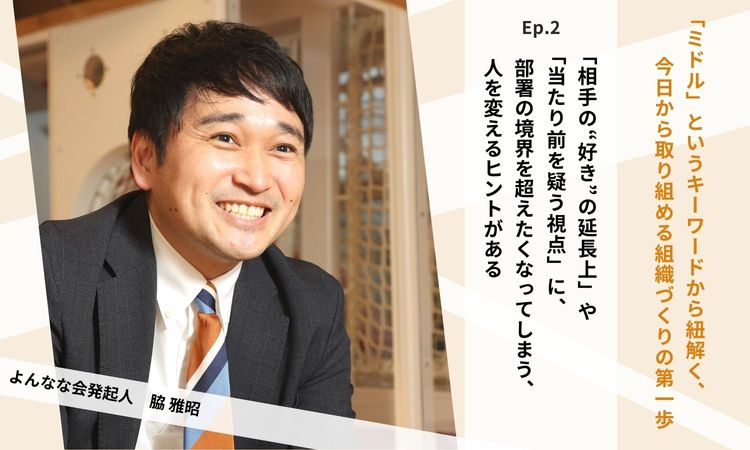

脇氏:そうですね。『よんなな会』は29歳のときにスタートしました。当時、僕がいた総務省の課は、半分くらいが地方から出向で来ていた地方公務員の人たちでした。みんな「20〜30代の若いうちに外の世界を知ってこい」と、期待されて中央省庁に来ているんですよね。

でも僕の周りでは当時、みんな仕事に追われていて、外の世界どころか、隣の課の人たちとも交流ができていなかったんです。その中でも特に仲のいい人がいたのですが、途中から元気がなくなって土日も職場に引きこもっている状態だったんですよね。そこで、「外の世界を見ようぜ」と引っ張り出したらめちゃくちゃ元気になって、「ありがとう」と言われたんです。やっぱり東京の良さはいろんな人たちがいることだし、中に篭っているのはもったいないですよね。これを1人よりも2人、2人よりも10人、何百人、何千人とやっていった方がいいんじゃないかと思って始めたのが、『よんなな会』です。

三浦氏:新しいことに一歩踏み出したり、今いる組織と違う組織を「越境」したりすることに対して、ハードルの高さを感じて、悩んでしまう人も多いと思います。社内でも社外でも、躊躇しがちな人を変えていくポイントはありますか。

脇氏:「変えるにはどうしたらいいのか」という問いは、自分の中にはないかもしれません。世の中そんなに悪い人はいないと信じているというか、「できない」と言っている人にはその人なりの理由があると思っています。仕事がいっぱいいっぱいで、単純に忙しい場合も多いですよね。それに対して「後ろ向きだよね」と言って「なんとかして気持ちを変えよう」といのは何の解決にもならないので、仕組みで解決できることを探します。

例えば、忙しい人に「この日空いてますか?」と聞くと大体断られてしまうので、複数の日程を用意することがありますよね。僕の場合はさらに、1日の中でも朝・昼・夕・夜など複数時間を用意するようにしています。そうすれば、忙しい人でもどこかの時間だったら来られるかもしれません。小さなことですが、これも仕組みで解決するという考え方の一つです。

三浦氏:そういう小さな工夫を積み重ねて、いろんな繋がりを生み出すことに力を入れているんですね。

外の人と繋がることって、すごく大事だと考えていて。人の思考や行動って、その人の回りにある「当たり前」に、支配されがちだと思うんです。自分の中にある当たり前や、職場での当たり前が自分の思考回路を閉ざしてしまっているときに、それを崩せるのは外の力だと思っています。

行政が抱える課題についても、組織の中だけでなく、外に目を向けることで解決できることも多い。その組織の中では担当している人が少なかったり、解決策が見つからなかったりしたとしても、外を見れば全国には1741の市町村があって、同じ様な課題に向き合う担当者がいます。そういう担当者が横で繋がったら、共通して考えられる部分があるんじゃないかと考えて。『オンライン市役所(※)』という公務員限定のプラットフォームも立ち上げました。

「地域の課題はそれぞれ違う」と言うけど、どこも空き家問題や人口減少といった、全国共通の課題で困っているんですよね。それぞれの自治体はでライバルかもしれませんが、情報交換することでお互いに自分たちの当たり前に気づく機会になると思ったんです。隣町や隣の部署が会話するだけでも全然違う当たり前があって、それを相対化できるからこそ、自分たちの強みや弱みがもっと見えてきます。そういう「当たり前を変えていく」仕組みを、今つくっています。

※:

『オンライン市役所』の詳細はこちらから

三浦氏:色んな仕組みをつくるなかで、『よんなな会』や『オンライン市役所』など、新しい組織やプロジェクトの立ち上げをされてきた脇さんですが、チャレンジをよい方向に向けていくために大事にしているポイントはありますか。

脇氏:僕の場合は、いろんな人に頼りまくっていますね。チャレンジが大きければ大きいほど、一人では到底実現できません。巻き込むというよりは、その人の「好き」の延長上に、みんなでやっていきたいこと、実現したら面白そうなことを置いていくようなイメージです。

例えば、公務員の中にはカメラが好きな人がいっぱいいて、オンライン市役所の中にもカメラ好きの集まりがあります。その人たちって、それだけ地域の写真を撮っているということは、地域にめちゃくちゃ詳しい人とも捉えられますよね。じゃあ、地域を詳しく知っているこの人たちと、どんな面白いことができるんだろうと考えてみると「公務員ガイド計画」みたいなアイデアが浮かんでくるんです。みんなが撮った写真がガイドブックになり、地域を知り尽くした公務員に教えてもらう観光スポットとか、めちゃくちゃ良くないですか?

好きなことだからその人は頼られたら嬉しいし、それがプロジェクト全体をどんどんいい方向に進めていきます。だから、僕自身は「この人何が好きかな?」と常に考えていますし、自分がいいと思っていることは、何回も何回も、同じ温度感で周りの人に言い続けています。

三浦氏:周りの人の「好き」を見つけるために、脇さんが意識されていることはありますか?

脇氏:必ずしも、最初からみんなの「好き」が見える訳ではないので、やっぱり何かをやりながら見つけていくことだと思います。本人も自分が何を好きかわからないこともあるので、いろんなことを試せる機会をたくさん用意したいと考えています。『オンライン市役所』でも、それぞれが興味のあるテーマ毎に集まって活動する仕組みがあるのですが、今は3ヵ月の期間を設けています。そうすると、合う人も合わない人も、3ヵ月経ったら気持ちよく解散できるんです。その後も続けたかったら、解散した後に「もう一回何かやる?」という流れになります。合わなかった人は、そこでまた違う活動を始める余白が生まれます。始めることはもちろん大事だけど、「終わり」をつくることも重要だなと思います。みんなにとってハッピーなのって、「入りやすくて、抜けやすい」、そんな世界だと思うんですよね。

三浦氏:脇さんの中の熱量は、今後どういうところに向けていくのでしょうか。

脇氏:僕のキャリアはどうなるんでしょうね。自分の未来を描くことはとても大事だと思うんですが、逆に「言葉の怖さ」も感じます。新卒採用をやっていたときに客観的に見ていたのですが、大人たちが将来やキャリアに対して言語化を求めるから、学生たちはその言葉探しにすごく疲弊しているんです。それで良い言葉が見つかると、安心して喜んで、いろんな人たちにぶつけていくんです。「『地域活性化』したいので、総務省に行きたいです」と。でも、一度見つけた言葉にしがみついているようにも見えて、それって本当に自分の心がワクワクするのかな?と思うこともありました。

「どういう方向で生きていきたいか」は大事にしつつも、自分がワクワクすることをしていきたいですね。僕は、「日本全国の顔の見える地図」をつくっていきたいんです。「公務員」や「行政」と338万人を一括りにするのではなく、一人ひとりの個性が見えてくる世界にしていけたらと思っています。全国の公務員を繋ぐ活動はまだまだ道半ばなので、今後も続けていきたいですね。

三浦氏:脇さんからは、ものすごい熱量の高さを感じるのですが、ご自身の中から気持ちが枯れるようなことはないのでしょうか。モチベーションの源泉はどこにあるんですか。

脇氏:気持ちが枯れることはないですね。最初は、「何かせねば人生終わっちゃう」という原動力だったんですけど、今は単純にワクワクするからやっています。もちろん辛いことや大変なことはいっぱいありますよ。でも、自分が価値だと思うことを信じてやっている中で、良い発見があったり、一緒にやっていてよかったと思える仲間に出会えたり、ありがとうって言ってもらえたり、人生が豊かになっている感覚があります。これが、僕の「好き」なんですよね。自分にできることは限りがあります。だからこそ、いろんな人たちに出会って未来が見えてくる。「日本を良くしていこう」という大きな目標を掲げているけど、一人でできる訳がないんですよね。だからこそ、いつもすぐ個別に色んな人をスカウトしちゃいます。

何かを始めるときに、よく「いい人がいない」って言うじゃないですか。でも、それって実は、自分が周りの人のことをちゃんと見えていないだけかもしれないですよね。誰だって生きている中で笑顔になる瞬間ってあるでしょう。その笑顔の瞬間を捉えて、その延長線上にみんなでやりたいことを置けていないだけかもしれないと、僕も自分の固定観念を反省することがあります。「きっといるはずだ」と信じることと、「いないから外に求める」というのでは、普段から見る景色や、周りの人に対する見え方が全然違いますよね。問いを変えてみるのはとても大事なんじゃないかなと思います。初めて出会った数年前から、年代や肩書関係なく誰に対しても真っすぐで、常に目の前の人の良い部分や魅力を見つけては、すぐにその人のことを好きになってしまう脇さん。そんな脇さんと出会ってしまった人も皆、脇さんのことが好きになってしまう。それは今回の取材を通じても全く変わっていませんでした。

自分の中にあった公務員のイメージやちょっと遠く感じていた距離感を変えてくれた脇さんやよんなな会で出会った公務員の皆さんが、ともに課題解決の為に立場や役割を超えて向き合うことで生まれるであろう未来に期待し、ワクワクしてしまう1時間半でした。