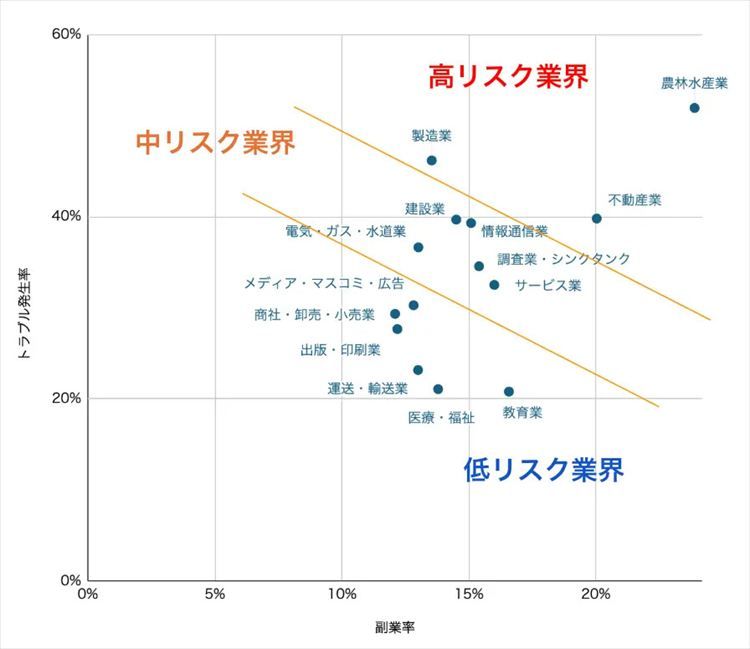

副業率×トラブル発生率で見た「業界別のマッピング」

近年、政府主導の働き方改革や「新しい資本主義」実行計画を背景に、副業・兼業の促進が加速している。一方で、実際にどの業界でどのようなリスク・トラブルが起きているのか、客観的なデータは十分に共有されていないのが現状だ。こうした中、同社は調査結果をもとに、副業率×トラブル発生率=トラブル総量を確認し、リスク度合いを分類する業種別のマッピングを行った。その結果、副業によるトラブルの状況として、大きく「高リスク業界」、「中リスク業界」、「低リスク業界」に分けられる“3層構造”が浮かび上がった。

「高リスク業界」トップ3は農林水産業・不動産業・製造業

副業を安全かつ持続的に活用するために、企業の人事・経営層には、業界特性に応じたリスク評価が求められる。「副業トラブルの総量」で判断した、高いリスクがあるとされた業界上位を確認する。まず、「農林水産業」は副業率、トラブル発生率、副業時間のすべてで最高値を記録した。「農林水産業」における副業寛容度は40%前後と高い一方で、結果的に超過労働が発生しやすい構造となっているようだ。

2位の「不動産業」では、本業で得た情報を自身の不動産ビジネスに流用するトラブルが頻発している。また、3位の「製造業」はトラブル発生率が2番目に高く、副業も製造系の肉体労働が多いため、身体的負担が大きくなりやすいと考えられそうだ。

医療・教育業界は「低リスク」で規範意識も高水準

一方、「低リスク」に分類された業界を確認すると、「医療・福祉」は職場の寛容度が高く、副業時間も短くなっていることから、専門職としてのスキルを活かした副業が実現しやすい環境にあることがうかがえた。さらに「教育業界」も、副業率は全体の3位と高いものの副業時間が最短で、専門性を生かした講師業等でバランスの取れた副業が可能となっている。全体的な傾向から見ると、低リスク業界では規範意識も高い一方で、高リスク業界では「服務規定を遵守している」と認識していても、実際には機密情報の流用が発生するケースがあり、規範意識と実践の乖離が見られた。

副業制度への組織対応で離職検討率に大幅差

次に、副業実施者に尋ねた「副業・兼業に対する組織の方針や上司・同僚の反応による離職検討状況」を見ると、全体的に一定数が離職を検討していることが判明した。特に離職検討率の高い業界を見ていくと、「農林水産業」が56.9%、「製造業」が51.9%、「情報通信業」が49.2%となっている。

こうした中で、企業の人事・経営層は、自社業界の副業リスク特性を把握した上で適切な制度設計・相談体制構築を急ぐ必要がありそうだ。やみくもに副業を禁止するのではなく、適切なガイドラインと支援体制を整備することで、働き方の多様化に対応した人材戦略が可能となるかもしれない。将来的に、制度運用が安定することで、組織の持続的成長を実現することにもつながるだろう。政府が推進する副業促進の流れは今後も続くと予想されるため、企業は先手を打った制度整備により、優秀な人材の確保と定着を図ることが重要となるのではないだろうか。

出典:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000046418.html