現状のキャリア教育では解決しない「若年労働者の早期離職」

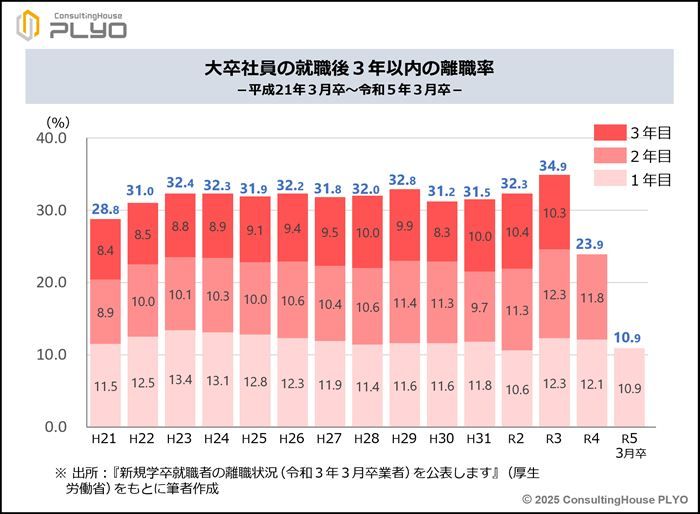

大学におけるキャリア教育は「雇用情勢・社会環境の変化」、「早期離職に伴う定着率の低下」などを背景に、2011(平成23)年4月に実施が義務化された。目的は自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うこととされている。しかし、義務化から10年以上が経過した現在でも、大卒社員の1割以上が入社1年以内に、3割以上が3年以内に離職をする状況は全く変化が見られない(新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します/厚生労働省)。若年労働者の早期離職による定着率の低下は、キャリア教育義務化以降も残念ながら改善の兆しがないのが現状だ。

近年の離職状況の変遷を整理すると、次図のとおりである。

「認められていない」、「受け入れられていない」などの感情はマイナス要因に

上記調査では「人間関係がよくなかった」という回答に関し、具体的詳細までは明確にされていない。そのため、新社会人として希望と不安を胸に企業の門を叩いた若年者が、何をもって人間関係にマイナスの感情を抱いたのかまでは不明である。従って、本稿ではハラスメント行為などが行われていない職場であることを前提に、人間関係面の構築に関してマイナス事象となり得る要因を考えてみたい。ヒトが他者との関係性にマイナス感情を持つ状況のひとつに、「自身が相手に『認められていない』、『受け入れられていない』と感じるとき」がある。

具体例で考えてみたい。例えば、リーダーが部下に資料の修正を命じたとする。しばらくして、修正を終えた部下が出来上がった資料を持参し、「部長、資料修正が終わりました」などと報告に来たとしよう。

このとき、作業が完了したことに対して「助かったよ。ありがとう」などと『感謝』の気持ちを表すリーダーのコミュニケーションがあると、部下は上司との関係性に好印象を抱きやすくなるものだ。自身の行動がリーダーに「認められた」、「受け入れられた」などと認識するからである。

その結果、部下のモチベーションは上がり、当該リーダーから命じられる他の業務についても前向きな気持ちで取り組める可能性が高くなる。人間の持つ「期待に応えようとする特質」が、部下のビジネスパーソンとしての “好ましい行動” を誘発するのである。

一方、部下の終了報告に対して『感謝』の意を示さず「うん」、「ああ」などと言いながら、あるいは無言で至極当然のごとく出来上がった資料を受け取るようなコミュニケーションを行うリーダーも少なくない。

しかしながら、このような姿勢は若年社員が上司との関係性にマイナス感情を抱く要因にもなりかねないものだ。『感謝』のコミュニケーションがある場合に比べて自身の行動がリーダーに「認められた」などと認識しにくく、「認められていない」という思いさえ与えかねないからである。

「その程度のことで人間関係がよくないと考えるものか」などと思われるかもしれない。しかしながら、ヒトは “理屈” ではなく “感情” で行動を選択する存在である。そのため、日々のこのようなコミュニケーションの積み重ね、同様の意思表示が常態化・蔓延化した就業環境は、部下の心中にマイナス感情の萌芽を醸成しやすいものである。

リーダーが部下との好ましい関係性を構築する上では、『感謝』以外にも取るべきコミュニケーションは少なくない。例えば、部下の言動に対する『共感』、『ねぎらい』、『思いやり』など、相手の立場や感情に配慮した意思表示は部下の心中に「認められた」、「受け入れられた」などの認識を育みやすく、好ましい関係性の構築に有益である。

“感情”への配慮で早期離職の削減を

長らく人材は、モノ・カネ・情報と並ぶ経営上の “資源” と位置付けられてきた。また昨今では、人材を企業価値向上に資する “資本” と認識する概念も生まれている。ただし、人間に “感情” を行動選択の有力な指針とする特性がある点を鑑みると、人材を “資源” や “資本” とだけ捉えていては「人間関係面」の経営課題に適切に取り組むことは困難である。組織リーダーは人材が “感情の主体” であることを前提に行動して初めて、部下の心に「認められた」、「受け入れられた」などの認識を醸成できるコミュニケーションが取れるようになるだろう。

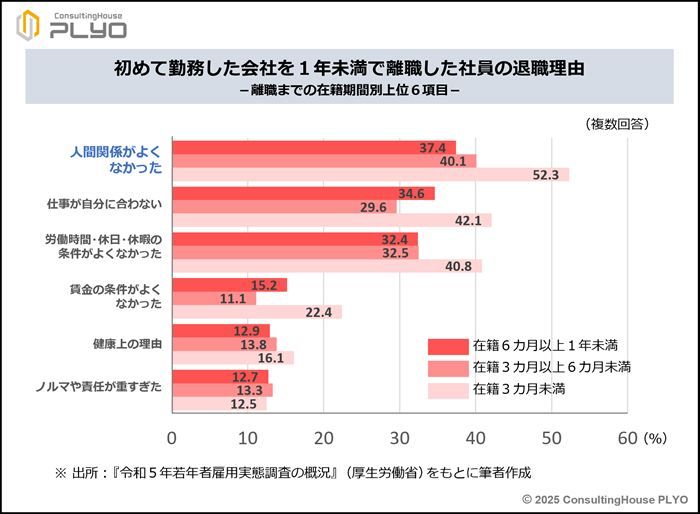

もちろん、「人間関係面」さえ改善できれば、若年労働者の早期離職を解消できるわけではない。上記『初めて勤務した会社を1年未満で離職した社員の離職理由』の図にあるとおり、若年社員の離職理由は、他にも「労働条件面」、「業務適性面」などが挙げられているからである。

しかしながら、「人間関係面」が最大の離職理由であり、また取り組みが困難な課題であることには変わりがない。ぜひ、リーダーの皆さんには自身が統括する組織について、感情に配慮したコミュニケーションが根付いているかを振り返っていただきたい。

- 1