――では、その新入社員の活躍に強く関連する要素に対して、どうアプローチをしていったのでしょうか。

石井氏:「組織との相性」、「能力の発揮度」、「フィードバックの数」などに対し、主に3つの育成支援を行っています。まず1つ目は、『個性データに基づいた相性配属と育成プランの提供』です。当社では、グループ会社である株式会社人的資産研究所が開発した「HaKaSe診断」という独自アセスメントを使って、社員一人ひとりの個性を可視化しています。そのデータを基に、新入社員と各部署の社員との相性を定量化し、配属先の最適化を進めています。新人期においては、「上司と気が合わない」、「先輩に遠慮してしまい色々聞けない」といったことが成長の足かせになりかねません。逆に言うと、相性の良い上司や同僚と一緒に仕事をすることが最も成長に寄与すると捉えているため、仕事内容よりも、まずは人との相性を優先して配属先を決めているというわけです。ちなみに相性の判断に関しては、データを基にしながらも、最終的には我々HRBPや担当のキャリアアドバイザーなど人の目を介して行っています。また、相性配属に加え、本人の個性に応じた育成プランも作成して本人および上司に提供することで、早期の能力発揮を推進しています。

続いて2つ目は、360度評価を通じて本人の組織適応度や能力の発揮度を測る『ピアレビュー』です。「周囲へのサポート」や「リーダーシップ」といった15の能力に対して現在どれくらい発揮できているのかを、上司や先輩はもちろん、一緒にプロジェクトを進めている別部署のメンバーなど、関わるすべての人に評価をしてもらい、そこから早期戦力化のモニタリングと戦力化に向けた施策の提案につなげています。入社後2年間は3ヶ月ごとにレビューを行っており、新人期が終わるまで個々の状態を確認し、もしも組織にうまく適応できていない、伸び悩んでいる場合には、その都度、キャリアアドバイザーがサポートしています。

そして3つ目は『キャリアアドバイザーによる伴走』です。現在HRBPとセプテーニ・ホールディングスには、キャリアアドバイザーが13人所属しており、それぞれが担当の新入社員を複数人抱えながら、個別にサポートしています。具体的な支援内容としては、個々に合わせた能力発揮の仕方に関するアドバイスや、社内ネットワーキングの支援、定期的な面談、お悩み相談などです。こうした活動を通じて良質なPDCAが回る状態をフォローアップしています。

――そうした3つの施策において、技術面で画期的な点や重要な点はどこにあるとお考えでしょうか。

菅氏:新入社員の適応がどのような要素やプロセスによって進んでいくのかを検証できた点や、検証したことを施策に落としこめている点かと思います。また、本人の個性情報や能力の発揮度合い、パフォーマンスなどの重要指標を定量化し、そのデータを上司に提供しているのもポイントでしょう。これによって、非対面の状況下において見えづらくなる社員の情報を担保し、リモート環境下での人材育成に寄与できていると感じています。

――データを活用するにあたって、どのような点に注意されましたか。

菅氏:当社では、運用者や個人の理解促進を目的にデジタルHRの基本方針を「デジタルHRガイドライン」としてまとめています。その中でも触れていることですが、今回の取り組みが社員にとって不利益にならないよう、注意を払っています。

――取り組みを進めるうえで、やはり苦労や困難も少なくなかったのではないかと感じます。

石井氏:取り組みの目的や趣旨を社内全体に認知させることが最初の壁でした。新人育成の課題を解決するためには、本人とキャリアアドバイザーとの関係性の構築だけでなく、トレーナーや一緒に働く同僚、マネージャーなど、周りのすべての人たちの理解が不可欠です。そのため説明会を開催したり、社内のアワードに出したりするなどして、認知を高める努力をしました。その成果でしょうか、今では全社的に広く認知されていますし、マネージャー側からキャリアアドバイザーに、新人育成に関する相談がくることもあります。

もう1つ難しかったのは、キャリアアドバイザーのアドバイスの質を上げるという点です。その内容によって新入社員の成長のスピードや確度が大きく左右されかねません。そこで全員が同じレベル感でアドバイスができるように、キャリアアドバイザーのためのトレーニングを強化しました。例えば、こういう個性を持っている人にはこういう育成が適している、といったケーススタディを共有するなどして、個々の経験則でなく、客観的なデータを基に適切な支援が行えるように指導しています。

――実際にプロジェクトに取り組んだ結果、社員にどのような影響がありましたか。

石井氏:360度評価で新卒1~2年目社員の活躍度を測ったところ、2020年時点の平均値3.24から、2023年時点には平均値3.51まで上昇しました。また新卒1~2年目社員の離職率に関しては、2020年時点と比較して、2023年時点で36.4%低下しました。いずれの結果も、苦戦している状況を放置せず、つまずいたタイミングで我々が必ず声をかけるようにしていることが大きいと思います。たとえ壁にぶつかったとしても、「もう少し頑張ってみようかな」と思ってもらえているのでしょう。

西田氏:また、我々キャリアアドバイザーが伴走し、データや対策を提供することにより、管理職の負荷が軽減したという声もいただいています。当社の管理職の多くはプレイングマネージャーとして活動しているので、本来のコア業務だけでも十分に忙しいのですが、そこにマネジメント業務も加わるため、その分のリソースの確保に苦慮しているケースも見られました。しかしこのプロジェクトがスタートし、それまで管理職が担っていた新人育成の一部をキャリアアドバイザーがお手伝いするようになってから、管理職は自分たちの本来の業務に集中できるようになりました。

西田氏:特に管理職になりたてで、新人育成の経験がないマネージャーだと、「どう育てたらいいのかわからない」と頭を抱えるケースも少なくありません。そんなときに我々からちょっとしたヒントや引き出しを提供すると、「こんなやり方もあるんですね!」、「自分では思いつかなかったけど、参考にしてみます!」と喜んでいただけるので、お役に立てているなと実感できます。

また、管理職の方々の意識や行動も大きく変わってきています。データの活用が有効であることを実感いただいているようで、中途入社の方が入られたタイミングや新たにチーム編成を行う際などに、「最新のデータを出してほしい」という要望が届くようになりました。この2~3年の間に、データ活用の意義やノウハウの周知が大きく進んだことが、こうした能動的なニーズにつながっているのではないかと思います。

――では最後に、本取り組みに関して今後の目標やビジョンをお聞かせください。

西田氏:現状は新入社員に対するサポートが中心となっていますが、今後はそれだけでなく、さらに守備範囲を広げていきたいと考えています。組織にいち早く馴染んで業務にしっかり適応し、成果を出している人材の行動分析なども行うことで、すべての従業員向けの成長施策としていきたいです。

石井氏:新入社員が早期に成長するための環境整備を進めてきましたが、この施策が事業にとってどれくらい武器になっているのかを改めて効果検証する必要もあるでしょう。ここまで一気に駆け抜けてきたので、取り組みをいったん振り返って、そこから内容をさらにブラッシュアップさせていきたいと思います。

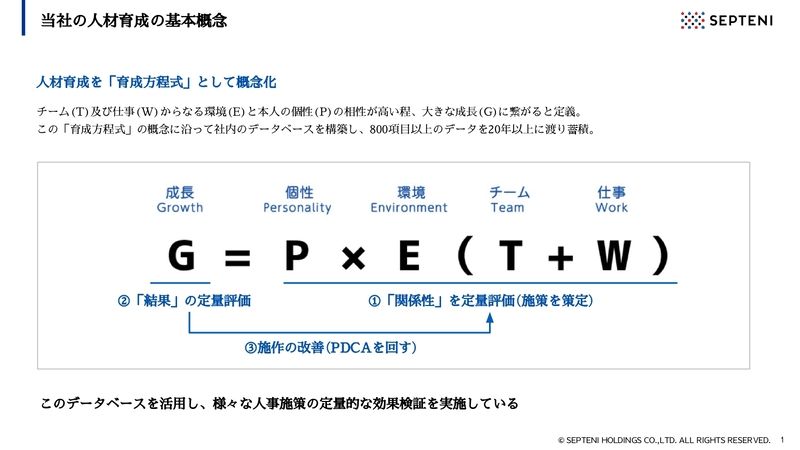

菅氏:今回受賞させていただいたのは、「リモート人材育成プロジェクト」ですが、人材に関する研究活動の結果、リモートワークを中心とした働き方が社員に与える影響についての解明が進んできました。当社では今後、一定の出社を義務付けながら、オンラインと対面を併用した新しい働き方が社員に与える影響に関する調査や、人材育成の研究を継続してまいります。コロナ禍以降、多くの企業がリモートワークを導入し、そのメリットが広く認知された反面、「非対面での人材育成は難しい」、「新人のモチベーション管理に悩んでいる」といった人事の声も聞かれるようになった。セプテーニグループでは若い世代の就業観やニーズを汲み取り、リモートワーク前提での人材育成を強化。データの活用・分析を通じて、新入社員がリモート下でも成長できる“鍵”を探りあて、それを施策に反映させている。

今後、同社は一定の出社も義務付けながら、オンラインと対面の両方のメリットを活かしたハイブリッド型の働き方をさらに進化させていく方針だ。出社の機会を通じて、対面でのコミュニケーションやチームビルディングを重視しつつ、リモート環境ならではの柔軟性と効率性を組み合わせた仕組みを提供している。これにより、社員が主体的に学び、成長できる環境を維持しながら、組織全体の連帯感やモチベーションを高めていくことを目指している。

また、同社は、データの分析を基にした成果を外部にも共有しながら、新しい時代に適応した人材育成のスタンダードを構築したい考えだ。社員一人ひとりが働きやすく成長できる仕組みを社会全体に広めていくことで、企業と働き手の双方にとって持続可能な働き方を提案し続ける。新しい働き方を模索する中で、オンラインと対面の強みを活かした育成モデルとして、本取り組みをぜひ参考にしていただきたい。