日本の「人的資本経営」、現状は何点?

一般社団法人プロティアン・キャリア協会が2020年3月の設立から4周年を迎えたことを記念して「人的資本経営マニフェスト2024~キャリアオーナーシップ、テクノロジーとこれからの働き方~」を開催。オフラインで約200人弱、オンラインでは延べ約400人と、計600人近くの参加者が集まった。この日、実施されたアジェンダは以下の通り

・プロティアン・キャリア協会の紹介/4年間の軌跡

・HRテクノロジーを活用した持続可能な働き方

・人的資本経営マニフェスト2024

「人的資本経営マニフェスト2024」には、一橋大学CFO教育研究センター長の伊藤 邦雄 教授(人的資本経営コンソーシアム会長)、法政大学キャリアデザイン学部の田中 研之輔 教授(プロティアン・キャリア協会代表理事)、キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアムCo-Founder事務局長の村澤 典知 氏が登壇した。

最初に田中氏が質問を投げかける形で語られたのは「国内における人的資本経営の<実現>、現在どこのフェーズまで来ているのか? 100点満点なら今、何点か」というテーマだ。

この質問に対して、伊藤氏は「59点」と回答。「合格まで1点足りない。企業のうち『A評価』をつけられるのは10%。グランドデザインを描いているが、まだそこまで進んでいないという『B評価』をつけられるのが20%程度」と現状を評価した。加えて、「ガバナンスを整備している企業が増えている一方で、担当者は必要性を認識しているが、経営者・社長が人的資本経営の重要性を認識していないケースも多い」と同氏は分析。

また村澤氏は「50点か40点くらい」と回答。「これまで人的資本経営の『実践』と『開示』の両輪を回していくなかで、大きく3つくらいの壁を実感している。1つ目は人事内でのトップと現場の壁。人材戦略と各施策(戦術)がつながっていない。2つ目がCHROとCFOの壁で、これはビジネス言語としての定性と定量の壁。3つ目は投資家と社内で時間軸が違うという壁。今の国内企業では、それぞれがまだできていない感覚」であると、自身の経験と課題も踏まえて、日本の現状を俯瞰した。

政府が「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」の中で『キャリアは会社から与えられるものから一人ひとりが自らのキャリアを選択する時代になってきた』と発表したり、5年間で1兆円ものリスキリング予算を投じたりするなど、人的資本経営の推進に向けて制度が整ってきているのは確かだ。それでも3名が共通して示したのは「人的資本経営が企業価値向上にダイレクトに影響しているかと言えば、そうでない企業も少なくない」という見解だった。

資料:一般社団法人プロティアン・キャリア協会

「人的資本経営」を企業価値向上につなげるには?

そこで次に挙がったのは、『人的資本経営を企業価値向上につなげるための方法は?』というテーマだ。伊藤氏が「経営戦略と人材戦略の連結が、収益性や競争力、企業価値に結びついていると言えるところまでいっていない。多くの会社が社員エンゲージメント調査に取り組み、その結果の推移と利益率がどうつながっているかを分析しているが、明確な相関関係は、もっとデータが蓄積してきたら解析できるものだと思う」と話せば、田中氏も「爆発的なイノベーションの先導役として人的資本経営があるかと言えば、おそらく、それは次の課題。生産性や競争力の改善性など企業価値に直結しやすいデータを測る動きはまだ少ない」と現状の課題を挙げる。

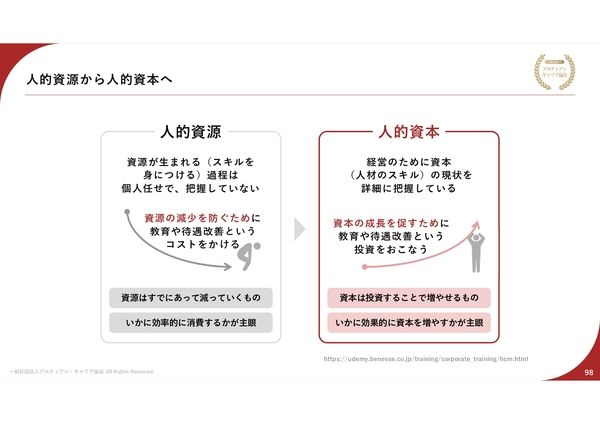

こうした課題を踏まえたうえで伊藤氏は、『人件費』の会計報告について1つの案を提示。「人件費は『オペレーションを維持するため』と『企業の成長を目指した投資』の2種類に分けるべき。そして後者が、なぜ企業価値の創造につながるのかを開示していくことが重要だ」と話した。

というのも、米国の証券取引委員会(SEC)では、人的資本の開示においてルール改正の動きが具体化しているという。人件費の開示において、上場企業に、人件費のうち投資の部分を明示するという方向性が打ち出されているのだ。

米国内では企業の反発もあるようだが、伊藤氏は、この傾向について「ある意味ではグッドニュースになり得る」とも話す。「現状の財務諸表からは、単に企業戦略がダメで赤字なのか、それともイノベーションを生むための投資によって赤字なのかの見分けがつきにくい。実際に財務諸表に変更を加えるのは難しいが、これを人的資本開示で補うことができる。これを明確にすることによって、国内企業も正しいポテンシャルを見出され、アマゾンやテスラのように、赤字ながらも将来の企業価値をきちんと評価されるかもしれない」と予測した。

確定したわけでないが、このルール改定は日本企業にも影響を及ぼすことが予想される。今後、十分な準備が必要になるだろう。

法政大学キャリアデザイン学部教授で、プロティアン・キャリア協会代表理事の田中研之輔氏

これに対して伊藤氏はこう語る。「CHRO(Chief Human Resource Officer)という役職をつける企業は増えているが、“言語”が違うCFO(Chief Financial Officer)とどう対話するかは課題。米国ではCHROは多くなく、CFOが経理だけでなく人事部門の業務を担うことも多い。つまり、日本でも『人事屋』、『経理屋』と分けるのではなく、CHROの“言語”、CFOの“言語”、どちらも境界を越えてマスターする必要がある」。

つまり人的資本経営においては、人事もIRや経営・投資家視点の知識が求められるのだという。

キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアムCo-Founder事務局長の村澤典知氏(左)と、一橋大学CFO教育研究センター長で、人的資本経営コンソーシアム会長の伊藤邦雄氏(右)

今日から何に力点を置いて「人的資本経営」に取り組むべきか

最後にテーマとなったのは、「人的資本経営2024の<選択と集中> 今日から何に力点を置き、戦略的かつ実践的に取り組んでいくべきか」だ。この問いに対して伊藤氏は「何か1つだけやればいいわけではない」として、3つの施策を提示する。

「1つ目は企業文化・風土をどう変えていくか。企業文化は戦略に勝る。企業と従業員の心理的安全性のミスマッチをなくす工夫をしてほしい。

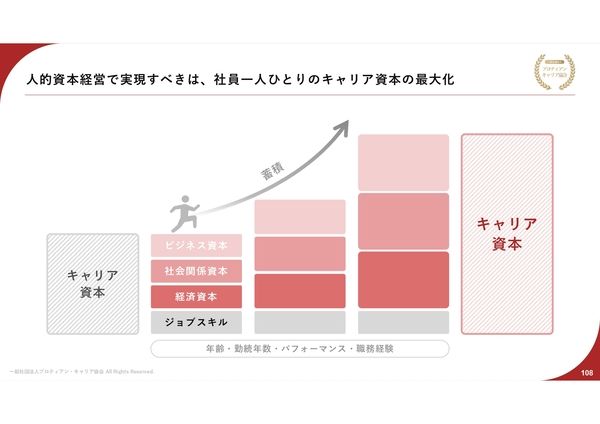

また2つ目は、人材のスキルや特異性を個人と会社が理解すること。日本には450項目の属性を把握している会社がある。もちろん無理はあるが、そのくらいでないと、本当に従業員に合った働き方をしてもらうのは難しく、自律的キャリア形成にならない。

3つ目は、対話によるエンゲージメントの向上。ただ対話をすればエンゲージメントが上がるわけではない。時には、エンゲージメントが下がるケースもある。もっと対話のエッセンスを社内で理解してできるようにしておかないといけない」。

対話のエンゲージメント向上について田中氏も同調。「日本の企業で起きている問題は、評価者とグロースパートナー的な役割が同一人物であること。トランスクリプトを作るなどして、対話の技術をリテラシーとして学ばないといけないのだが、今は、時代の流れにかかわらず、自分が受けた方法で評価してしまう。これを根こそぎ変えなければいけない」と評価方法が連鎖して変わらない日本企業の体制に苦言を呈した。

また村澤氏も対話の重要性を強調する。「現場と経営層が対話を通じて経営戦略と人事施策を共有できていない。社内と社外の共有も同様。他社との比較をフィードバックとして受けて、それを磨くことが必要。前向きで創造的な対話ができると、全体のサイクルができるのではないか」と話した。

そして最後は、伊藤氏がまとめる。「人的資本経営が目指すのは『社員の成長と会社の成長の同期化』と言われているが、実感が湧いていますか?」と、客席に問いを投げかけつつ、「これがやや枕詞になってしまっている。人的資本経営が何を目指しているかは、少なくとも2つ。企業価値を上げることと個人のウェルビーイング。それが、私が描いている心象風景」と語り、この日のイベントを締め括った。

資料:一般社団法人プロティアン・キャリア協会

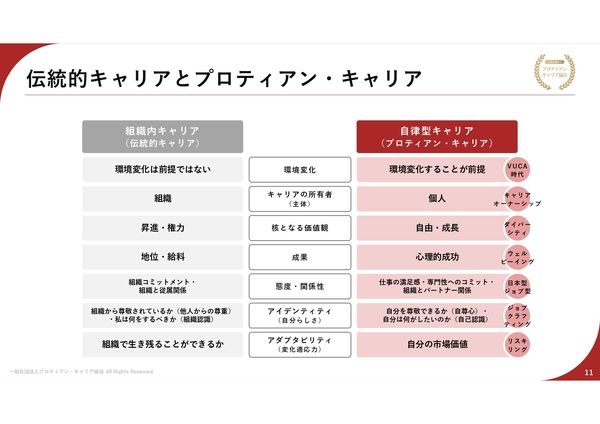

個人と組織が互いに選び合うのが、真のプロティアン

この日のイベントの冒頭では、プロティアン・キャリア協会代表理事を務める有山 徹 氏(4designs株式会社代表取締役社長)が同協会の内容と4年間の経緯を紹介。同協会は、社会や環境の変化に柔軟に対応できる変幻自在のキャリア「プロティアン・キャリア」によって、心理的成功があふれる社会の実現を目指し、資格認定制度の創設や協会認定者によるセミナーや研修などを通じて多くの人にプロティアン・キャリアの概念を伝えてきた。その数は4年間で30万人を超えるという。

4designs株式会社代表取締役社長で、プロティアン・キャリア協会代表理事の有山徹氏

資料:一般社団法人プロティアン・キャリア協会

AIなどの導入により変革を遂げる「タレント・マーケットプレイス」の概念

さらに「HRテクノロジーを活用した持続可能な働き方」についてのセッションでは、HRテクノロジーコンソーシアム理事を務める民岡 良氏が登壇し、プロティアン・キャリア協会認定ファシリテーターの中田 誠 氏の質問に答えていく形式で最先端のHRテックについて説明。そのなかで、「タレント・マーケットプレイス」という概念にAIなどのテクノロジーを取り入れるのが、一部の国では基本的なプラットフォームとして定着し始めていると解説した。タレント・マーケットプレイスとは、スキルや関心、好みを基に、人材と業務をマッチングするというものだ。ここにテクノロジーが介入すると、例えば、AIが個人データを解析して、「あなたの希望のポジションに空きが出たようです。エントリーしてはいかがでしょう」、「希望のポジションに必要なスキルは〇〇と●●です」と、希望ポジションを応募したり、立候補したりしやすくなるという。もちろん社内の異動だけでなく、転職の際に適職を探すためにも活用できる。

民岡氏は「日本ではまだ導入が進んでいないが、自律的キャリアの促進の観点からもこれが浸透しないと困る。ただし、AIやテクノロジーにすべて頼るのではなく、ヒントとして使うのが望ましい。だからこそ、そこでヒューマニティ(人間性)が求められる」と語った。

HRテクノロジーコンソーシアム理事の民岡良氏(左)と、プロティアン・キャリア協会認定ファシリテーターの中田誠氏(右)

人事・人材開発担当者必見!出光興産のキャリア自律推進、プロティアン・キャリアドック内製プロセス紹介

【個人向け】第15回プロティアン・キャリア基礎講座・検定

会場には約200人弱、オンラインでは延べ約400人と、計600人近くの参加者が集まった

- 1