日本企業で「ジョブ型雇用」の導入が進まないのはなぜか

「一人ひとりの職務を明確にして責任の大きさと成果で報酬を決める」と定義される「ジョブ型雇用制度」については、今年6月発表にパーソル総合研究所が発表した「ジョブ型人事制度に関する企業実態調査」(※1)によると、ジョブ型への移行について回答者の57.6%が「導入検討中(導入予定含む)または導入済み」と回答。また、コーン・フェリー・ジャパンが、今年6月に発表した「ジョブ型人事制度の導入実態調査2021」(※2)にも、「導入済みの企業は28%で、これに導入決定済/検討中を加えると全体の62%に達している」との調査結果があり、『ジョブ型雇用』はバズワードになっています。これには、経団連が日本型雇用制度の見直しとジョブ型雇用の拡大を提唱しているという背景があります。ジョブ型雇用は、グローバル競争で米中に劣後している日本企業における、社員の専門性向上に加え、未だ残存している年功序列や終身雇用慣行からの脱却、「人生100年時代」の到来に合わせた、働き方改革やキャリア形成といった、HR領域における革新を求めるためのものと捉えられています。

そして、コロナ禍において、ジョブ型の働き方と相性の良いテレワークの導入・定着で、導入の機運も一層高まったと考えられます。

上記の2つの調査によると、多くの企業で検討は進んでいることが伺え、一部の先進的な企業はジョブ型雇用を何らかの形で導入しているのでしょう。しかし、実際のところ、それらを除く日本を代表するような影響力のある企業が、ジョブ型雇用に明確に舵を切ったというニュースには、ついぞ接した覚えがありません。

パーソル総研の調査対象就業者は740名、コーン・フェリー・ジャパンの調査対象企業は74社と比較的少数でもあり、まだまだ日本の産業界全体として、メンバーシップ型からジョブ型に切り替わっていくムーブメントが始まっているようには思えません。

では、メンバーシップ型が未だ日本の大手企業の雇用システムのメインであるのはなぜなのでしょうか? 大半の企業の言い分は、概ね次のような具合でしょう。

(1)HRの制度については、戦後の経済の発展・変化の過程で、「職能資格制度」、「行動主義の導入」、「専門職制度の新設」、「役職定年制」、「60歳以上の嘱託再雇用」、「確定拠出年金への切替え」、「賃金カーブの見直し」などにより、整合性や公平性を常に確保できるように制度を見直してきたという自負がある

(2)その過程において、成果主義を始め、新たな考えに基づくHRの制度が検討されてきた歴史の中で、常にHR部門は右往左往させられてきたというトラウマがあり、今回も同じように一過性のブームで終わってしまう懸念が存在する

(3)部分的ではない、本格的なジョブ型雇用の導入は社内に混乱をもたらすことが容易に想定でき、多大な労力をかけてまで導入すべきメリットを感じられない

しかしながら、「今後著しく増加していく中高年社員の処遇」と、その対極にある「若手社員のモチベーションの確保」、一層激化していく「グローバル競争下での専門性の高度化」、どうやら一過性では終わりそうもない「コロナ禍での働き方」、などとの整合性を考えると、現行のメンバーシップ型を「そのまま」継続していくことについても、「難しいのは明らか」というのが、もう一つのHR部門や経営者の本音なのではないでしょうか。

日本型雇用の歴史を繙けば、いまジョブ型雇用が求められている理由が分かる

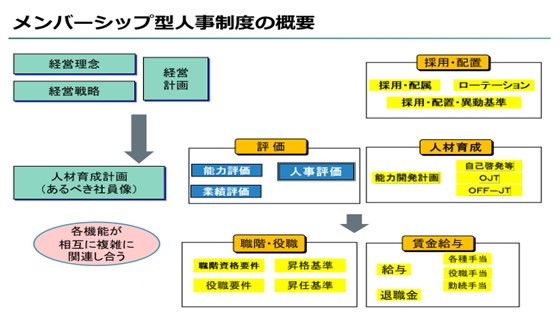

私自身は、過去42年以上の社会人経験において、10回の転職を経験し(うち、2回は外資系、4回はベンチャーあるいはそれに近い企業、2回は日本の大企業)、メンバーシップ型、ジョブ型の両方を経験しました。また、ベンチャー企業ではCFOとして人事制度をゼロから立ち上げたこともあります。これらから得たことをもとに、HR単体での考え方ではなく、「経営」全体の観点から、ジョブ型雇用が「なぜ今日本企業に必要なのか」を論じていきたいと思います。まず、日本型と称される、いわゆる「メンバーシップ型」人事制度は、概ね下記の表で整理できます。

出典:ターンアラウンド研究所で作成

しかし、率直に「複雑すぎる」のひと言に尽きます。それぞれの機能が絡み合い過ぎているのです。「それで何がだめなのか?」と思われるかもしれません。

それは、VUCAの時代に必要な「人財の流動化」に対して、メンバーシップ型の人事制度の複雑さが、致命的な阻害要因となりうるからです。

「ジョブ型」はVUCAの時代に適した“シンプル”な制度

もし、ジョブ型雇用で「採用」について、高い専門性を持った人材を中途採用で増やしたとしましょう。言い方を選ばなければ「高い専門性を買う」わけであり、メンバーシップ型で育ってきたプロパー社員と「評価」や「賃金」、その後の「育成」などで、同じという訳にはいかなくなります。つまり、ジョブ型雇用の中途社員とメンバーシップ型雇用のプロパー社員では、さまざま場面で整合性が取れなくなってしまうのです。「平時」の安定した雇用慣行を維持しているうちは良いですが、今のような「非常時」において必要な変化をしていく際には、より専門的なスキルを備えた人材が欠かせません。しかし、融通が利きにくいメンバーシップ型雇用は、高度人材を受入れるのにそぐわない制度と言えるのです。

もちろん、日本の企業は時代ごとの変化に対応し、懸命に整合性が保たれるように社内の制度を変え、ここまで何とか凌いできました。HRの面でも然りです。しかしながら、例えば日本の大企業において、中途採用された人材が心地よく仕事をし、周りと馴染み、そしてさらに中途採用が増えて化学反応が生まれてくるという良い循環が出来ているのでしょうか。

現実は、せっかく中途採用した専門性の高い人材が、「自分よりも専門性の低いプロパー社員と比較して昇格が遅い」といった不満を抱えて会社に定着できない、といった状態でしょう。

日本型雇用を行う多くの企業で、人事制度はツギハギの形になっています。試行錯誤の結果とはいえますが、結局は閉じられた終身雇用慣行下の社員による会社のインナーサークル内の整合性や公平性に配慮したもの。社外の労働市場にはマッチしていません。これでは、変化の激しいVUCA時代に、高度なスキルを持った人材を受入れ、新たなことに取り組めるでしょうか。

VUCAの時代こそ、社内の論理や社内だけで通じる常識だけではなく、市場の声、顧客の声、そして同業他社や異業種での変化を迅速に取り入れ、経営戦略に反映させる柔軟性が必要です。人材が社内と社外で頻繁に循環していくような「開かれた人事制度」を構想すると、必然的に、仕組みがシンプルなジョブ型雇用にするのが合理的と言えます。

今、日本の多くの企業に求められているのは経営改革です。その「改革」においては、社内の内向きのエリートではなく、「ワカモノ、バカモノ、ヨソモノ」が担い手になるとよく言われます。つまり、社内のシガラミには無関心である「ヨソモノ」を社内に取り込むことが必要なのです。

米キャリアサービスのPaysaの分析によると、世界でも大きな影響力を持つIT企業群「GAFA」の平均就業年数は2年程度のようです。優秀な人材が働く企業というのは、高いスキルを持っていれば出たり入ったりできる、流動化が進んだ企業といえるでしょう。そして、そのような環境へ変化していくためには、組織や会社の制度自体にも、迅速な変化に対応できるだけの柔軟性が必要になります。

次回は、ジョブ型雇用で人事制度や会社にどのような変化が必要なのか、経営の観点から詳しく論じていきたいと考えています。

※1:ジョブ型人事制度に関する企業実態調査(パーソル総合研究所)

※2:ジョブ型人事制度の導入実態調査2021(コーン・フェリー・ジャパン)

- 1