今回は、弊社が昨年12月に実施した、企業と学生双方のアンケート調査をもとに、2014卒採用での「ソー活」の現状をご紹介いたします。

■「ソー活=facebookの活用」

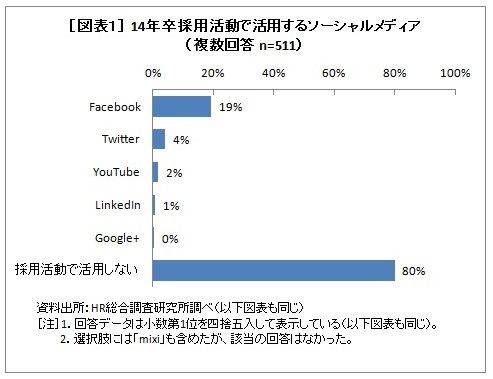

2013年卒採用から広がりを見せ始めた「ソー活」ですが、人事担当者に採用活動で利用するソーシャルメディアを訊いたところ、1位は「facebook」ながら19%に過ぎません。2位は「Twitter」の4%ですから、ソーシャルメディアによる採用活動(ソー活)は実質的にはfacebookを指すと言ってもよいでしょう。「採用活動で活用しない」という企業が80%に達している現状では、広く普及するにはまだまだ時間がかかりそうです。(図1:参照)

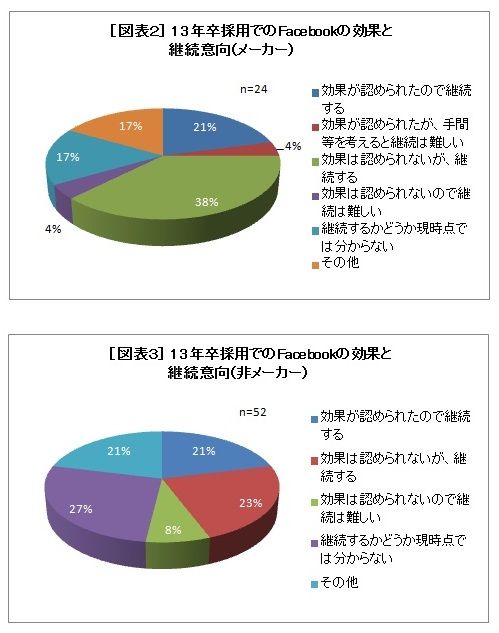

メーカーで最も多い回答は「効果は認められないが、継続する」の37%で、「効果は認められないので継続は難しい」の4%と合せると、4割以上の企業が「効果はなかった」との結論を出しています。17%の「継続するかどうか分からない」とする企業についても、その前提となる評価は「効果があった」ではなく、「効果がなかった」からどうするか迷っているといったところなのではないでしょうか。そう考えると、「効果がなかった」企業は6割近くになります。(図2参照)

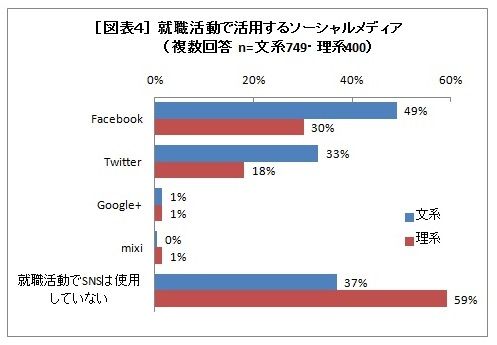

非メーカーはどうでしょうか。最も多いのは「継続するかどうか分からない」の27%で3割近くあります。次いで「効果は認められないが、継続する」の23%が続きます。こちらも「効果は認められないので継続は難しい」の8%と合せると3割を超え、「分からない」を含めると6割近くになります。(図3参照)

はっきりと「効果が認められた」とする企業は、メーカー、非メーカーともにせいぜい2割強しかないということになります。

■学生の利用度は昨年よりは進んではいるが・・・

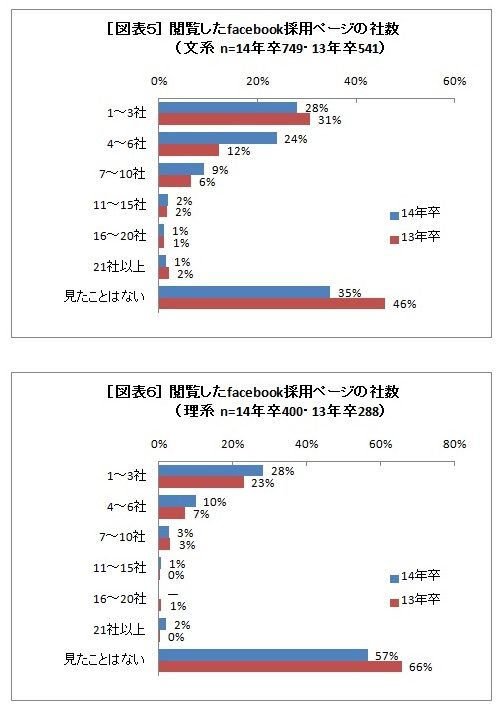

就職活動で使用しているソーシャルメディアについて訊いたところ、文系・理系ともに1位は「facebook」、2位は「Twitter」となりましたが、利用度の点では文系と理系には差があります。「facebook」では文系41%、理系27%、「Twitter」では文系27%、理系16%と、いずれも10ポイント以上、理系の方が利用度は低くなっています。逆に、ソーシャルメディアを使用していない学生は文系では30%に止まるものの、理系では54%と、過半数の学生がソーシャルメディアを使用していないことがわかりました。(図4)

残念ながら、その理由はまだ解明できていません。「こんな理由が考えられないか」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ弊社までご意見をいただけますと幸いです。

■工夫の余地が大きいfacebookの利用法

では、facebookを活用している企業がどんな内容を掲載しているのかを見てみましょう。採用担当者のフリー記述回答からピックアップしてみます。・セミナー案内、拠点紹介、社員紹介(通信)

・リクナビの人事ブログと連動させているだけ(鉄鋼・金属製品・非鉄金属)

・就職サイトの内容に加え、直近の社内ニュース等を掲載(その他サービス)

・リクナビ2014とのリンクのみ(機械)

・社内イベント状況や採用情報、社員の感動の逸話等の紹介(住宅・インテリア)

・ホームページに掲載するほどではない、社員やイベントの紹介、ホームページ更新情報など(旅行・ホテル)

・メディアガイダンスや学内ガイダンスの参加日程について(商社)

・自社説明会日程等の案内(情報処理・ソフトウェア)

といった声が多く、中には

・基本的な会社概要のみの掲載(電機)

といった例も。とりあえずfacebookページは用意したものの、まだまだ採用ホームページや就職ナビとの差別化に苦慮されている様子がうかがえますね。

差別化を図ろうとしている例としては、

・社員の本音トークなどリアルな情報(マスコミ関連)

・ナビよりもラフな情報(飲み会やクラブ活動、社員の日常)を掲載し、学生に共感しやすいサイトにする(情報処理・ソフトウェア)

・担当者サイドの所感であったり、タイムリーで身近な情報(情報処理・ソフトウェア)

・社内の雰囲気を伝える情報提供の場として考え、社員が登場し、情報提供する動画コンテンツを中心に構成(建築・土木・設計)

・学生に社風を知ってもらう、というコンセプトで運営しているので若手社員に記事を書かせています(その他メーカー)

・就職サイト運営会社による審査がない分、際どい生の自社以外の情報(業界動向など)をアピール(美容・理容)

・学生とのコミュニケーションに有効な内容(食品)

・直接採用に関係する情報だけでなく、自社に興味を持ってもらえるような情報提供の場としたい(情報処理・ソフトウェア)

などといった声が寄せられています。

採用ホームページや就職ナビとの差別化のキーワードは、「ラフ」「社風」「生々しさ」と考えられている企業が多いように思えます。皆さんの企業では、いかがですか?

■学生がソーシャルメディアに期待するもの

一方の学生の声も見てみましょう。まずは積極的にfacebookを利用したい派の声です。・社員がどんな生活を送っているかがある程度見れるので(京都大学)

・人とのかかわりはともかく、企業の情報が履歴の残る形でよりリアルタイムに近く見ることができると思うから(一橋大学)

・社員の方をみることができるから(同志社大学)

・それぞれの企業の個性が出やすいと思うから(慶應義塾大学)

・ホームページより、社風が伝わってくる(早稲田大学)

・社員さんの話も書かれているので企業研究に便利(首都大学東京)

・企業の裏側や生の姿が見られ、説明会の予約情報などを得ることができる(筑波大学)

・社員の方のことを知れるコンテンツが多く、社風を知ることができるから(青山学院大学)

・リアルタイムでその企業の事を知る事ができるから(県立広島大学)

企業が採用ホームページとの差別化のキーワードとして考えている「社風」を感じられる場として、学生もとらえているようです。ただし、否定派学生からはこんな声もありますのでご紹介いたします。

・何が目的かわかりづらいから(京都大学)

・匿名でない点が嫌である(一橋大学)

・Facebookは友人とのやり取りで利用しているため就職活動で利用すると今まで通り利用できなくなる(北海道大学)

・採用担当者が、Likeを押している企業をチェックしているらしいので(早稲田大学)

・有益な情報は企業のホームページや人から聞いたほうが得られると思うから(関西学院大学)

・採用ページで行わない意味がよくわからない(早稲田大学)

・イイネを押すと友達に反映されて、やたらと頑張っているように思われるから(同志社大学)

・プライベートだけでなく、今までのことすべてさらけ出すことになってしまうから(上智大学)

・結局企業の良い点しか紹介されないため(慶應義塾大学)

就職活動でfacebookを活用しない学生は、プライベートでfacebookを利用していないとか、使い方がわからないといった学生もいないわけではありません。ただし、熟知しているからこそ、プライベートとの混同を避けたいという思いも強いようです。

facebookによる採用ページをわざわざ本来の採用ホームページとは別に立ち上げる意味は何か、facebookだからこそできることは何かを、もう一度見つめなおす必要があるかもしれませんね。facebook採用ページが一時的なミニブームで終わるのか、採用活動における定番メディアに育っていくのか、この1、2年が重要だと言えそうです。

- 1