HR総研:「ウェルビーイングと健康経営」に関するアンケート【健康経営編】 結果報告

近年、従業員の価値を最大限に引き出すことによる中長期的視点の企業価値向上を目指し、「ウェルビーイング経営」や「健康経営」への注目度が改めて高まっている。特にウェルビーイングはエンゲージメントや離職率にも影響する可能性もある中、企業はどのようにウェルビーイングや健康経営を捉え、取り組んでいるのだろうか。

HR総研では、各企業におけるウェルビーイングや健康経営に向けた取り組みや課題、成果等についてアンケートを実施した。本レポートでは、「健康経営」に関する調査結果を以下に報告する。

健康経営の取組み実践率も年々上昇中、大企業では6割が実践

まず、健康経営の取組み実践状況から見ていく。

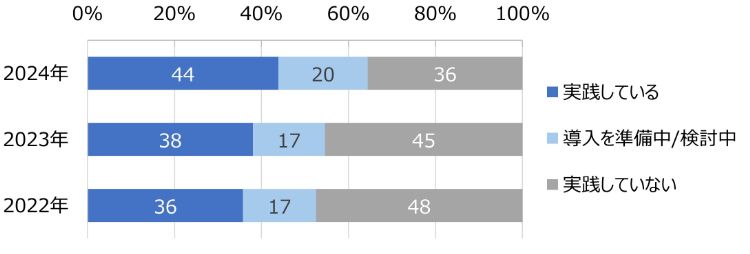

今回調査(2024年)における取組みの実施状況について、「実践している」(44%)と「導入を準備中/検討中」(20%)を合計した割合は64%と6割を超えている(図表1-1)。また、2022年調査からの推移を見ると、「実践している」の割合が徐々に増加しており、2022年調査の36%から8ポイントの上昇が見られる。

【図表1-1】健康経営の取組み実践率(3年間の経年比較)

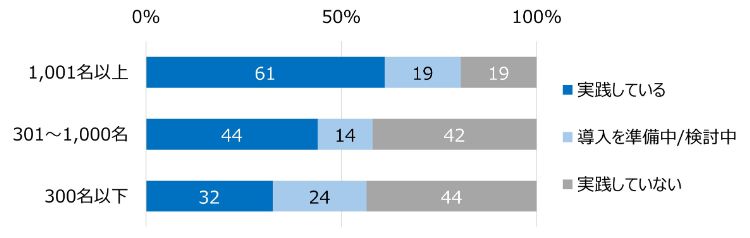

企業規模別に見ると、従業員数1,001名以上の大企業で最も実践率が高く「実践している」の割合が61%に上り、「導入を準備中/検討中」の19%と合わせると80%が前向きに取り組んでいることがうかがえる。大企業に次いで「実践している」の割合が多いのは301~1,000名の中堅企業で44%、300名以下の中小企業では32%となっており、企業規模が大きいほど実践率も高いことが分かる(図表1-2)。

【図表1-2】企業規模別 健康経営の取組み実践率

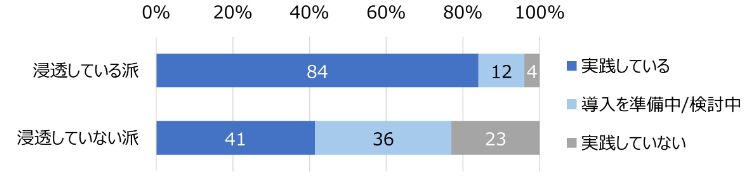

さらに、ウェルビーイング浸透状況を「浸透している派」と「浸透していない派」に分けて、浸透状況別に健康経営の取組み実践率を見てみると、ウェルビーイングが「浸透している派」では健康経営を「実践している」とする割合が84%と8割を超えているのに対して、「浸透していない派」では「実践している」は41%と4割にとどまっている。ウェルビーイング浸透状況による健康経営の実践率の違いが顕著に出ていることから、健康経営は、ウェルビーイング推進施策の一環として実践している企業が多いことが推測される(図表1-3)。

【図表1-3】ウェルビーイング浸透状況別 健康経営の取組み実践率

実践継続期間は「3~5年未満」が最多、コロナ禍前後で開始した企業が多い傾向

健康経営の実践継続期間について、企業規模別に見てみる。

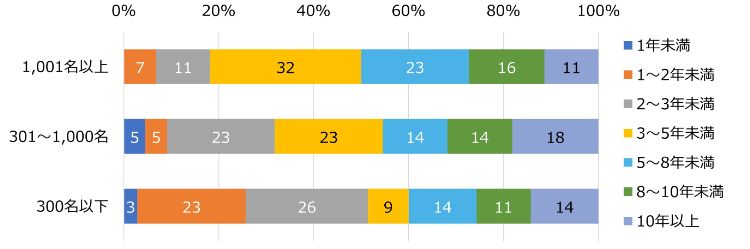

大企業では、「3~5年未満」が最多で32%、次いで「5~8年未満」が23%などとなっており、「1年未満」~「3~5年未満」を合計した「5年未満」(以下同じ)の割合が50%とちょうど半数に上っている。実践率が最も高い大企業でも、コロナ禍前後以降に始めた企業が半数程度であることが分かる。この「5年未満」の割合を中堅・中小企業で見てみると、中堅企業では55%、中小企業では60%となり、企業規模が小さいほど多くなっている。したがって、健康経営を実践している企業の半数以上がコロナ禍前後以降に始めたとともに、企業規模が大きいほどコロナ禍以前から取り組んでいた企業が多いということがうかがえる。コロナ禍前後である「3~5年未満」の割合について企業規模が大きい方が高くなっている背景の一つとしては、この時期に特に大企業において、全社的にリモートワークを余儀なくされる企業が急増する中、社員の心身の健康管理に対する重要性が高まったことが挙げられるのではないかと考えられる。(図表2-1)。

【図表2-1】企業規模別 健康経営の実践継続期間

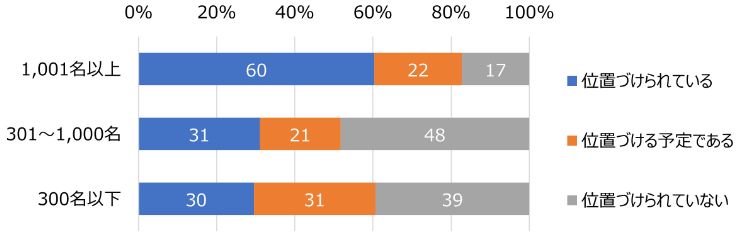

健康経営の経営戦略・経営方針での位置づけについては、経営戦略・経営方針で「位置づけられている」とする割合は大企業で圧倒的に高く、60%に上っている。一方、中堅・中小企業ではそれぞれ31%、30%となり、「位置づけられていない」の割合がそれぞれ48%、39%と顕著に高くなっている(図表2-2)。

【図表2-2】企業規模別 健康経営の経営戦略・経営方針での位置づけ

この先は、会員の方だけがご覧いただけます。会員の方はログインを、会員でない方は無料会員登録をお願いします。

【調査概要】

アンケート名称:【HR総研】「ウェルビーイングと健康経営」に関するアンケート

調査主体:HR総研(ProFuture株式会社)

調査期間:2024年10月4~14日

調査方法:WEBアンケート

調査対象:企業の人事責任者・ウェルビーイングまたは健康経営担当者・人事担当者

有効回答:230件

※HR総研では、人事の皆様の業務改善や経営に貢献する調査を実施しております。本レポート内容は、会員の皆様の活動に役立てるために引用、参照いただけます。その場合、下記要項にてお願いいたします。

1)出典の明記:「ProFuture株式会社/HR総研」

2)当調査のURL記載、またはリンク設定

3)HR総研へのご連絡

・会社名、部署・役職、氏名、連絡先

・引用元名称(調査レポートURL) と引用項目(図表No)

・目的

Eメール:souken@hrpro.co.jp

※HR総研では、当調査に関わる集計データのご提供(有償)を行っております。

詳細につきましては、上記メールアドレスまでお問合せください。

著者:

HR総研

HR総研は働き方・採用・人材育成・マネジメントなどの領域で広く調査を実施し、 その結果を広く社会に共有する調査機関です。

HR総研

キーワードフォローをご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。

ご登録後すぐにご利用いただけます。

経営プロ会員の方へ

経営プロアカウントとHRプロアカウントは統合いたしました。経営プロのアカウントをお持ちの方は、HRプロアカウントへの移行・統合手続きをお願いいたします。下の「経営プロ」タブを選び、「経営プロ会員の方はこちらから」が表示されている状態でログインしてください。

健康経営の取組み施策としては、いずれの企業規模でも最も多いのは「ストレスチェックの実施」で、大企業から順に86%、86%、57%となり、従業員が50人以上の事業場ではストレスチェックが義務化されていることから、大企業と中堅企業では9割近くが実施されている。大企業ではストレスチェックに次いで「社員の労働時間、休暇取得等の状況把握」が67%、「管理職・社員への教育」が64%などとなり、就業環境の把握や健康に対する社員の意識醸成を図る取組みが6割以上に上っている。さらに「オンラインを活用した社員への健康支援」については大企業では55%で、中堅・中小企業より顕著に高い割合となっている。この背景としては、コロナ禍以降に実践を開始した企業が半数程度という大企業において、健康経営の実践でも少なからずオンライン活用が必須となった企業も少なくないことが推測される(図表3)。【図表3】企業規模別 健康経営の取組み施策健康経営に対する社員の取り組み状況を見てみる。まず、企業規模別に見ると、大企業では「非常に積極的に取り組んでいる」が20%、「まあまあ積極的に取り組んでいる」が61%で、これらを合計した「積極的に取り組んでいる」(以下同じ)は81%と8割に上っている。中小企業でも大企業と同程度で、「積極的に取り組んでいる」が77%と8割近くに上っている一方、中堅企業では59%と6割程度で大企業や中小企業より顕著に低い割合となっていることが分かる(図表4-1)。【図表4-1】企業規模別 社員の取り組み状況次に、実践期間別に見てみると、「5年未満」の企業群では「積極的に取り組んでいる」が64%と6割程度であるのに対して、「5年以上」の企業群では89%とほぼ9割にも上っており、25ポイントもの顕著な差で「5年以上」の企業群の社員の方が積極的に取り組んでいることが分かる(図表4-2)。【図表4-2】実践期間別 社員の取り組み状況さらに、ウェルビーイング浸透度別に見てみると、「浸透していない派」では「積極的に取り組んでいる」が67%で7割近くであるのに対して、「浸透している派」ではさらに高く95%となり、極めて高い割合となっている。中でも「浸透している派」の「非常に積極的に取り組んでいる」が38%と4割近くで、「浸透していない派」の僅か3%に比べると圧倒的に高い(図表4-3)。したがって、実践期間が長く、ウェルビーイング推進が浸透している企業の方が顕著に高い割合で社員が積極的に取り組んでいることがうかがえる。健康経営の実践は社員のウェルビーイングを実現するための施策であることを、社員に周知し実践していくことで、健康経営への参加に社員の主体性が高まることが期待できるのだろう。【図表4-3】ウェルビーイング浸透度別 社員の取り組み状況健康経営の実践で得られた効果については、「社員の生産性維持向上」が最多で38%、次いで「社員のモチベーション維持向上」が36%、「社員のエンゲージメント向上」が31%などとなっている。上位2項目は昨年調査時と同じ項目が挙がっているが、3位の「社員のエンゲージメント向上」については、昨年調査時は上位5番目で22%にとどまっていた。今回調査で昨年から9ポイント上昇しており、この背景には、純粋に社員のエンゲージメントが向上したということのみでなく、エンゲージメントを定量評価する企業が増加し、健康経営の評価指標として活用できる企業が増加したということもあるのではないだろうか(図表5-1)。【図表5-1】健康経営の実践で得られた効果実践期間別に得られた効果を見てみると、ほとんどの項目で「5年以上」の企業群の方が「5年未満」の企業群より効果が得られている。中でも「企業全体の労働生産性向上」の割合の差が最も大きく、「5年以上」では35%であるのに対して、「5年未満」では僅か13%にとどまり、その差異は22ポイントにも上る。この結果から、社員個人における効果は比較的短期間でも得られやすいものの、企業全体での生産性向上に繋げるためには長期的な視点で継続的に実践し続ける必要があることがうかがえる(図表5-2)。【図表5-2】実践期間別 健康経営の実践で得られた効果ウェルビーイング浸透状況別に見てみると、やはりウェルビーイングが「浸透している」企業群の方がいずれの項目においても効果が出ている割合が高く、中でも「社員のモチベーション維持向上」は55%、「社員の生産性維持向上」は52%とともに過半数に上っている。一方、「浸透していない」企業群ではこれら項目の割合はともに31%と3割にとどまり、「浸透している」企業群と顕著な差異が見られる。前述したとおり、ウェルビーイングが「浸透している」企業群の社員の方が積極的に取り組む傾向が顕著であることから、結果として得られる効果としても顕著な差が出ていることが推測される(図表5-3)。【図表5-3】ウェルビーイング浸透状況別 健康経営の実践で得られた効果健康経営を実践中である企業が持つ課題について見てみる。実践期間別に見てみると、いずれも「全般的な効果・メリットの見える化」が最多で、実践期間が長くとも効果やメリットの可視化に関する課題は、なかなか解決しづらいことがうかがえる。ただし、「5年以上」が48%、「5年未満」が62%となり、「5年未満」の方が特に高い割合で課題となっている。一方、「5年以上」の方が割合の高いのは、「生産性向上効果の見える化」と「医療費低減効果の見える化」で、「5年未満」よりそれぞれ7ポイントと8ポイントの差異で高くなっている。この背景としては、健康経営を長期間継続する中で、各項目の効果を定量評価し、さらなる継続の意義を明確にする必要性が生じていることもあるのではないか(図表6)。【図表6】実践期間別 「健康経営」を実践に関する課題健康経営に関して増加した予算項目について、ウェルビーイング浸透状況別に見てみると、「健康経営推進体制費」がいずれも最多で、「浸透している」企業群と「浸透していない」企業群についてそれぞれ75%、67%と7割程度以上に上る中、「健康教育費」については「浸透している」企業群では50%であるのに対して「浸透していない」企業群では0%となっている。この「健康教育費」にはヘルスリテラシー向上に係る研修、健康関連の検定の受検費用補助等が含まれており、ウェルビーイング推進が浸透している企業群ほど、健康に対する社員の意識醸成に注力していることが、この結果から読み取れる(図表7)。【図表7】ウェルビーイング浸透状況別 健康経営に関して増加した予算項目最後に、「健康経営施策の取り組み状況の公開」の状況と「健康経営施策で得られている効果の公開」の状況について、ウェルビーイング浸透状況別に見てみる。まず、「健康経営施策の取り組み状況の公開」の状況については、ウェルビーイングが「浸透している」企業群の方が「浸透していない」企業群より公開範囲が広いことが分かる。「浸透している」企業群では、「社内に全体公開している」が50%で、次いで「社外に公開している」が21%で、これらを合計した「社内全体以上に公開している」の割合が、71%と7割に上っている。一方、「浸透していない」企業群ではこの割合が50%で、「担当部署内にとどめている」という割合も14%ある(図表8-1)。【図表8-1】ウェルビーイング浸透状況別 健康経営施策の取り組み状況の公開次に、「健康経営施策で得られている効果の公開」の状況については、「社内全体以上に公開している」の割合は、ウェルビーイングが「浸透している」企業群では55%であるのに対して、「浸透していない」企業群では33%にとどまり、その差異は22ポイントも生じている(図表8-2)。効果に関する情報の公開については、取組み状況の公開より慎重になる企業が多いものの、ウェルビーイングが「浸透している」企業群では6割近くが積極的に公開していることがうかがえる。そうすることによって、社員の健康経営に対する適切な理解も深まり、相乗効果で積極的な取組みへと繋がるとともに、生産性やエンゲージメントの向上にも繋がることが期待できるだろう。【図表8-2】ウェルビーイング浸透度別 健康経営施策で得られている効果の公開

ブックマークをご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。

ご登録後すぐにご利用いただけます。

経営プロ会員の方へ

経営プロアカウントとHRプロアカウントは統合いたしました。経営プロのアカウントをお持ちの方は、HRプロアカウントへの移行・統合手続きをお願いいたします。下の「経営プロ」タブを選び、「経営プロ会員の方はこちらから」が表示されている状態でログインしてください。