HR総研:「ウェルビーイングと健康経営」に関するアンケート【ウェルビーイング編】 結果報告ウェルビーイング推進を重視する企業が増加傾向、社内浸透に強く影響を与える人事施策とは?

近年、従業員の価値を最大限に引き出すことによる中長期的視点の企業価値向上を目指し、「ウェルビーイング経営」や「健康経営」への注目度が改めて高まっている。特にウェルビーイングはエンゲージメントや離職率にも影響する可能性もある中、企業はどのようにウェルビーイングや健康経営を捉え、取り組んでいるのだろうか。

HR総研では、各企業におけるウェルビーイングや健康経営に向けた取り組みや課題、成果等についてアンケートを実施した。本レポートでは、「ウェルビーイング」に関する調査結果を以下に報告する。

「ウェルビーイング推進」に関する取組みは年々増加中、特に大企業では過半数

まず、「ウェルビーイング」の実現に向けた取組みの実施状況から見ていく。

今回調査(2024年)における取組みの実施状況について、「実施している」(28%)と「実施に向けて準備中/検討中」(31%)を合計した割合は59%と6割に上っている(図表1-1)。また、2022年調査からの推移を見ると、「実施している」の割合が徐々に増加しており、2022年調査の21%から7ポイントの上昇が見られる。

【図表1-1】「ウェルビーイング」の実現に向けた取組みの実施状況

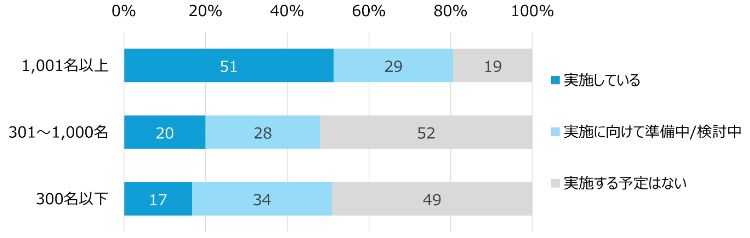

今回調査の結果を企業規模別に見てみると、従業員数1,001名以上の大企業では「実施している」の割合が51%と半数に上っており、301~1,000名の中堅企業(20%)や300名以下の中小企業(17%)より顕著に高いことが分かる。また、「実施に向けて準備中/検討中」まで含めると、大企業では80%にも上り、ウェルビーイングの推進は、特に大企業において広く浸透していることがうかがえる。

【図表1-2】企業規模別 「ウェルビーイング」の実現に向けた取組みの実施状況

ウェルビーイング推進の重視度も増加傾向、大企業では7割近く

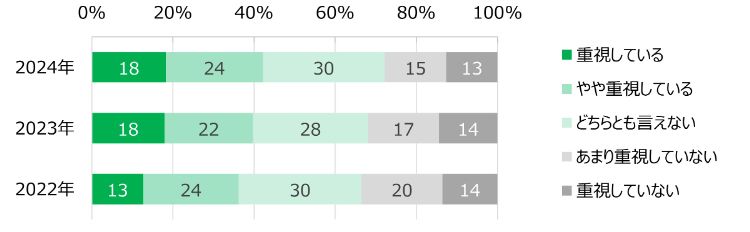

ウェルビーイング推進の重視度について2022年調査からの推移を見てみると、実施状況と同様に、重視度も高まってきていることがうかがえる。

「重視している」と「やや重視している」を合計した「重視している派」の割合は、今回調査では42%で4割程度となっており、2022年調査時の37%より5ポイント上昇し、微増傾向となっている(図表2-1)。一方、「重視していない」と「あまり重視していない」を合計した「重視していない派」の割合は、2022年調査の34%から今回調査の28%へ6ポイント低下し、3割未満にとどまっている。ウェルビーイング推進にただ取り組むだけでなく、自社の重要施策として取り組む企業も増えてきているようだ。

【図表2-1】ウェルビーイング推進の重視度

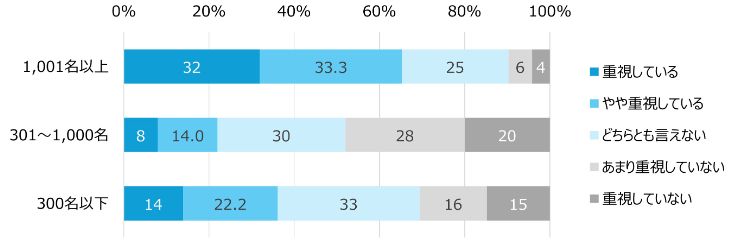

企業規模別に見ると、大企業では「重視している」が32%、「やや重視している」が33%で、「重視している派」は65%と7割近くに上っている。一方、中堅企業では「重視している派」は22%にとどまり、中小企業の36%より14ポイント低い傾向となっている(図表2-2)。企業規模が成長過程にあり組織体制が流動的になりがちな中堅企業では、ウェルビーイング推進の優先度が低くなりやすい傾向にあるのだろう。

【図表2-2】企業規模別 ウェルビーイング推進の重視度

実施統括責任者レイヤーによる社内浸透に顕著な違い、「経営層」がカギか

次に、ウェルビーイングを「実施している」または「実施に向けて準備中/検討中」の企業を対象に、ウェルビーイング推進の実施統括責任者(予定される実施統括責任者)について見てみる。

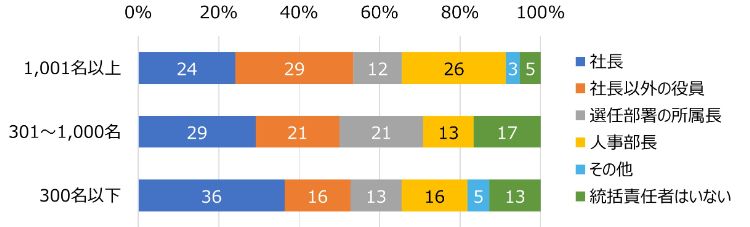

企業規模別に見てみると、「社長」の割合は企業規模が小さいほど高く、大企業では24%、中堅企業で29%と3割未満であるのに対して、中小企業では36%と4割近くに上っている。一方、「社長以外の役員」の割合は企業規模が大きいほど高く、大企業で29%と3割、中堅企業で21%と2割、中小企業では16%と2割未満にとどまっている(図表3-1)。「社長」と「社長以外の役員」を合計した「経営層」の割合としては、大企業で54%、中堅企業で50%、中小企業で52%と、いずれの企業規模でも半数程度で同程度の割合となっていることが分かる。

【図表3-1】企業規模別 「ウェルビーイング推進」の実施統括責任者(予定される実施統括責任者)

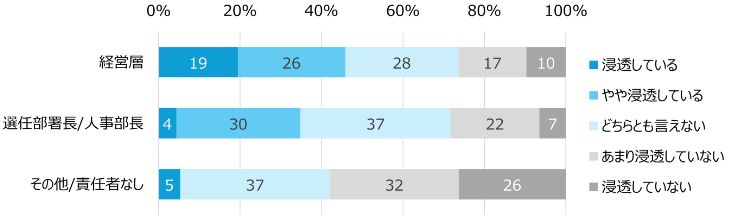

これらの実施統括責任者のレイヤーを「経営層」、「選任部署長/人事部長」、「その他/責任者なし」の3段階に分け、実施統括責任者レイヤー別に「ウェルビーイング推進」に関する社員への浸透状況を確認してみた。

ウェルビーイング推進が「浸透している」とする割合は、実施統括責任者レイヤーが「経営層」である企業群で顕著に高く19%、「選任部署長/人事部長」の企業群では僅か4%、「その他/責任者なし」の企業群では5%と、ともに1割未満にとどまっている。また、「やや浸透している」と合計した「浸透している派」の割合は、「経営層」の企業群では45%と半数近く、「選任部署長/人事部長」の企業群では34%と3割程度、「その他/責任者なし」の企業群では5%で、実施統括責任者のレイヤーが高いほど社員への浸透が進んでいる傾向が顕著となっている(図表3-2)。経営層がリーダーシップを発揮して「社員のウェルビーイング推進は自社の重要テーマである」というスタンスを明確に示し、積極的に取組みを実施していくことで、社員にも会社の本気度が伝わり浸透しやすくなっているのだろう。それに対して、責任者レイヤーがあまり高くない、もしくは責任者自体が不在の中で、ボトムアップでの働きかけだけでは浸透しづらいことがうかがえる。

【図表3-2】実施統括責任者レイヤー別 「ウェルビーイング推進」に関する社員への浸透状況

この先は、会員の方だけがご覧いただけます。会員の方はログインを、会員でない方は無料会員登録をお願いします。

【調査概要】

アンケート名称:【HR総研】「ウェルビーイングと健康経営」に関するアンケート

調査主体:HR総研(ProFuture株式会社)

調査期間:2024年10月4~14日

調査方法:WEBアンケート

調査対象:企業の人事責任者・ウェルビーイングまたは健康経営担当者・人事担当者

有効回答:230件

※HR総研では、人事の皆様の業務改善や経営に貢献する調査を実施しております。本レポート内容は、会員の皆様の活動に役立てるために引用、参照いただけます。その場合、下記要項にてお願いいたします。

1)出典の明記:「ProFuture株式会社/HR総研」

2)当調査のURL記載、またはリンク設定

3)HR総研へのご連絡

・会社名、部署・役職、氏名、連絡先

・引用元名称(調査レポートURL) と引用項目(図表No)

・目的

Eメール:souken@hrpro.co.jp

※HR総研では、当調査に関わる集計データのご提供(有償)を行っております。

詳細につきましては、上記メールアドレスまでお問合せください。

著者:

HR総研

HR総研は働き方・採用・人材育成・マネジメントなどの領域で広く調査を実施し、 その結果を広く社会に共有する調査機関です。

HR総研

キーワードフォローをご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。

ご登録後すぐにご利用いただけます。

経営プロ会員の方へ

経営プロアカウントとHRプロアカウントは統合いたしました。経営プロのアカウントをお持ちの方は、HRプロアカウントへの移行・統合手続きをお願いいたします。下の「経営プロ」タブを選び、「経営プロ会員の方はこちらから」が表示されている状態でログインしてください。

ここで、ウェルビーイング以外の主な人事施策として、「パーパス(経営理念)の浸透」「DE&Iの推進」「エンゲージメント向上」「人的資本経営」の4つのテーマに関する推進レベルについて、それぞれ5段階評価で確認してみた。その結果、「レベル5」と「レベル4」を合計した「ハイレベル層」の割合が高い順に、「エンゲージメントの高さ」(42%)、「パーパス(経営理念)の浸透度」(41%)、「人的資本経営の取組み度」(35%)、「DE&Iの浸透度」(29%)となっている(図表4-1)。「エンゲージメントの高さ」と「パーパス(経営理念)の浸透度」は「ハイレベル層」が4割に上る背景としては、エンゲージメント向上の重要性はすでに広く浸透してエンゲージメント向上に積極的に取り組む企業が増加していることや、パーパス(経営理念)の浸透については、以前から比較的高い日本企業が多い傾向にあり、それに加えて「パーパス経営」の重要性の認知が、近年広がっていることもあると推測される。【図表4-1】ウェルビーイング以外の4つの人事施策の推進状況4つの人事施策の推進状況を確認したうえで、これらがウェルビーイング推進の社内浸透にどのように影響しているかについて、重回帰分析により確認してみた。その結果、ウェルビーイング推進の社内浸透度にプラスの影響を最も強く与えているのが「DE&Iの浸透度」で影響度の強さを示す標準化偏回帰係数は0.385となり、これに次いで「エンゲージメントの高さ」が影響を与えており、標準化偏回帰係数は0.303となっている(図表4-2)。したがって、DE&Iが社内で浸透するほど、また、エンゲージメントが向上するほど、ウェルビーイング推進も社内での浸透が高まる関係性があり、特に「DE&Iの社内浸透」の影響が強いということがいえる。このような関係性があることを前提として、「DE&Iの社内浸透度の違い」によって、ウェルビーイング浸透度にどれだけの違いとして表れているのかを確認してみる。【図表4-2】4つの人事施策の推進状況が、ウェルビーイング浸透に与える影響ウェルビーイング浸透度に影響が見られた「DE&Iの浸透度」と「エンゲージメントレベル」について、5段階評価のうち「レベル4,5」を「高い」、「レベル3以下」を「低い」として、それぞれの「高い」企業群と「低い」企業群でウェルビーイング浸透度の平均値(5段階評価)を算出してみた。「DE&I浸透度」と「エンゲージメントレベル」ともに「高い」の方が「低い」より顕著に高い平均値となり、「高い」と「低い」の平均値の差異はそれぞれ0.89と0.80で、「DE&Iの浸透度」の方がやや大きな差異となっていることが分かる(図表5-1)。【図表5-1】ウェルビーイング浸透度の違い(DE&I浸透度とエンゲージメントレベルで比較)また、DE&Iの浸透度と社員出社率の関係については、DE&Iが「浸透している」企業群の方が、社員出社率が低い傾向にあることがうかがえる。DE&Iが「浸透している」企業群では、社員出社率「70%以上」(「テレワークを実施していない(100%)」~「70~90%未満」の合計)が58%と6割程度を占めているのに対して、「浸透している」企業群では、「出社率70%未満」が69%と7割程度を占めている(図表5-2)。テレワークの導入に積極的であることが、社員個人の家庭環境など多様な背景が自社で働くことのハンディキャップとならず、社員の働きやすさに繋がり、さらにはウェルビーイング浸透に強く影響する「DE&Iの浸透」にも繋がる要因の一つとなっているのだろう。【図表5-2】DE&Iの浸透度と社員出社率の関係ウェルビーイング推進の目的を見てみると、全体では「社員のエンゲージメントの向上」が最多で67%、次いで「社員の幸福感の向上」が64%、「社員のモチベーションの向上」が62%などとなっている(図表6-1)。【図表6-1】ウェルビーイング推進の目的この目的について、ウェルビーイング推進の社内浸透度別に見てみると、ほとんどの項目で「浸透している」企業群の方が高い割合となっており、特に「企業価値の向上」では「浸透している」企業群と「浸透していない」企業群の差異は17ポイント、「会社全体の生産性の向上」では16ポイントも生じている(図表6-2)。ウェルビーイング推進を単に「社員のため」だけの取組みではなく、社員のウェルビーイングが実現することで「企業価値の向上」や「会社全体の生産性の向上」にも繋がることが経営層にも理解され、会社全体で積極的に取り組むことが、おのずと社内浸透しやすくしているのだろう。【図表6-2】社内浸透度別 ウェルビーイング推進の目的ウェルビーイング推進により得られている効果を社内浸透度別に見てみたところ、「浸透している」企業群で最も高い割合となっているのは「社員の幸福感の向上」で61%であるのに対して、「浸透していない」企業群では42%となり、19ポイントもの差異が生じている。次いで「社員のエンゲージメントの向上」や「社員のモチベーションの向上」は、それぞれ59%、54%で、「浸透している」と「浸透していない」ではほとんど差がないことが分かる(図表7-1)。ウェルビーイング推進の取組みが、「社員の幸福感の向上」を目指したものであり、それが社員に適切に伝わることで、会社のスタンスを適切に社員が理解しボトムアップ施策の活性化にも繋がるなど好循環が生まれ、ウェルビーイング推進が社内で広く浸透することに繋がっているのではないだろうか。【図表7-1】社内浸透度別 ウェルビーイング推進により得られている効果ウェルビーイング推進の効果は可視化しづらいという課題を持つ企業も少なくない中、定量的に効果検証している企業はどの程度あるのだろうか。社内浸透度別にウェルビーイング推進の定量的な効果検証の状況を確認すると、「浸透している」企業群では、「全般的に定量評価している」が32%、「一部、定量評価している」が20%で、これらを合計した「定量評価している」の割合は52%と過半数に上る。一方、「浸透していない」企業群では、「全般的に定量評価している」が僅か2%、「一部、定量評価している」が15%で、「定量評価している」の割合は17%と2割に満たない状況となっている(図表7-2)。したがって、ウェルビーイング推進が浸透している企業では、取組みの効果を定量評価し、適切なPDCAに活用していることがうかがえる。【図表7-2】社内浸透度別 ウェルビーイング推進の定量的な効果検証それでは、定量的な効果検証をしている企業では、どのような指標を用いているのだろうか。フリーコメントで得られた主な回答を以下に紹介する。【図表7-3】ウェルビーイング推進施策の定量的な効果検証に用いている指標(一部抜粋)

| 定量的な効果検証に用いている指標 | 従業員規模 | 業種 | | 離職率 | 1,001名以上 | メーカー |

| エンゲージメントサーベイやアプリの利用状況 | 1,001名以上 | 情報・通信 |

| 残業時間の月次把握と社員への公表 | 1,001名以上 | メーカー |

| 定常的な認知アンケート | 1,001名以上 | サービス |

| 従業員満足度 | 1,001名以上 | 情報・通信 |

| エンゲージメント評価項目の1つ | 301~1,000名 | 商社・流通 |

| 健康習慣アンケートの実施結果 | 301~1,000名 | メーカー |

| 有給消化率 | 301~1,000名 | サービス |

| 幸福度診断の実施 | 301~1,000名 | メーカー |

| 家族からの評価 | 300名以下 | サービス |

| 離職率、定着率 | 300名以下 | メーカー |

最後に、ウェルビーイング推進に関する自由意見について、フリーコメントで得られた主な意見を以下に抜粋して紹介する(図表8)。【図表8】ウェルビーイング推進に関する自由意見(一部抜粋)

| 「ウェルビーイング」に関する自由意見の内容 | 従業員規模 | 業種 | | 単発施策としては実施しているが、テーマをもった全体観として定着していない | 1,001名以上 | 情報・通信 |

| 対応すること自体に全く問題は無くアグリーだが手法が確立しにくく難しい。また、全社員に定常的に意識させる仕掛け作りも課題と感じる | 1,001名以上 | サービス |

| Well-beingと健康経営の違いを十分認識していない人が多い | 1,001名以上 | 情報・通信 |

| 健康やウェルビーイングを否定することはないし、低減させる施策もしないが、個人が意識して取り組むべきものと考えています。自律した個人が働く環境を支援するという意味では今後、考えていくことはある。社員に裁量と選択を与えて、どの考えも支持することが多様性にもつながると考える | 1,001名以上 | 情報・通信 |

| いずれも理念は理解しているが費用対効果を説明しづらい | 301~1,000名 | 運輸・不動産・エネルギー |

| この複雑な時代に企業が生き残るためには絶対に必要な項目。今後も積極的に推進する | 301~1,000名 | 商社・流通 |

| プライム上場だからやらないといけない、といった固定観念にとらわれ、本来の目的から離れているような気がする | 301~1,000名 | メーカー |

| 取り組んだ結果を維持することの困難や、マンパワー不足が懸念点 | 301~1,000名 | メーカー |

| 上層部がそこまで理解を示していない。内面的なことは各自で、というスタンス(年一の健康診断は実施している。) | 300名以下 | 金融 |

| 何をするにしても「人」を大切にする会社でありたいと考えています | 300名以下 | メーカー |

| Well-beingのない組織は今後衰退すると考えています | 300名以下 | メーカー |

| 「健康経営」や「ウェルビーイング」は、企業目的の一つだと考えて実践しています。 まだまだ多くの企業では、業績向上や企業価値向上の手段として考えている傾向があり、そこに違和感を覚えています | 300名以下 | メーカー |

ブックマークをご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。

ご登録後すぐにご利用いただけます。

経営プロ会員の方へ

経営プロアカウントとHRプロアカウントは統合いたしました。経営プロのアカウントをお持ちの方は、HRプロアカウントへの移行・統合手続きをお願いいたします。下の「経営プロ」タブを選び、「経営プロ会員の方はこちらから」が表示されている状態でログインしてください。