HR総研:2023年度新入社員のエンゲージメント合同調査 結果レポート「満足度」が高い一方、「残留意図」の低さに早期離職の懸念もあり。効果的な施策ポイントとは?

本調査は、2023年度新入社員が就業して1年が経過したタイミングで、どのようなエンゲージメント状態にあるのかを可視化し、今後の新人研修・育成計画・採用活動をより効果的なものにしていただくことを目的として実施した。本調査に参加した企業数は33社で、合計626名の新入社員に回答いただいた。

そこで本レポートでは、本調査の全体傾向についてHR総研で分析・考察した結果を以下に報告する。

本調査の回答者属性

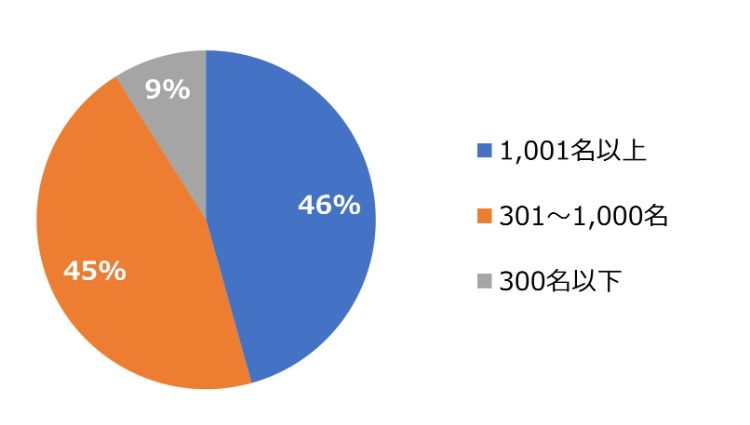

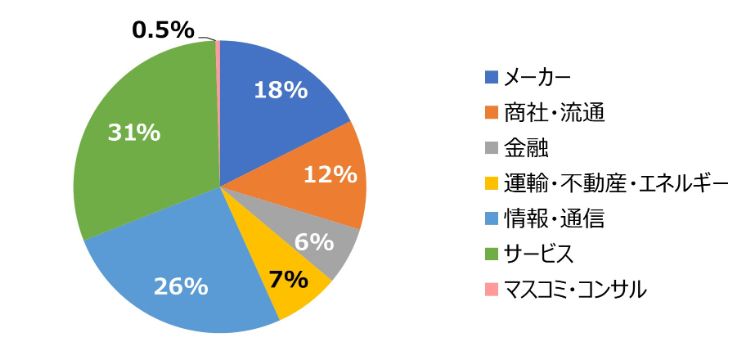

調査に参加した回答者の属性として、所属する企業の従業員規模と業種の内訳について以下に示す。

【回答者の所属する企業の従業員規模 内訳】

最も高い規定要因は「信頼・互恵」、職場での信頼関係の構築ができている傾向

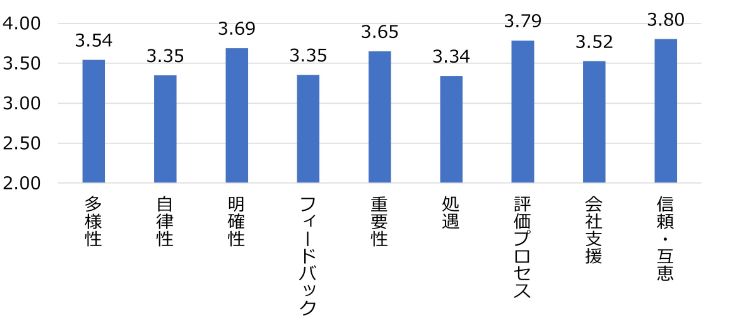

まず、エンゲージメントレベルに影響を与えうる9つの「規定要因」について、5段階評価の平均値を見てみる。なお、規定要因は、主に従業員体験の項目で構成されている。

本調査に参加した新入社員全員の平均値を見ると、9つの項目全てにおいてレベル3~4の間にあることが分かる。その中で、最も高い値となっているのが「信頼・互恵」で3.80、逆に最も低い値となっているのが「処遇」で3.34である(図表1-1)。入社して1年間で、職場の先輩や上司、同期社員との信頼関係を構築できていると感じている新入社員が多い傾向がうかがえる。

一方、入社1年目では査定のつかない企業も多い背景からか、自身の働きぶりに対して処遇が見合っていると感じていない新入社員も少なくない傾向が見られている。

【図表1-1】「規定要因」項目別スコアの平均値(5段階評価)

従業員規模別に1,001名以上の大企業、301~1,000名の中堅企業、300名以下の中小企業の3区分に分け、規定要因項目別スコアの平均値を見てみる。平均値の上位3項目は大企業での「評価プロセス」と「信頼・互恵」がともに3.91、次いで「明確性」が3.79となっており、いずれも中堅・中小企業より高い値となっている。「信頼・互恵」については中堅・中小企業でも3.74、3.71と比較的高く、新入社員が職場メンバーとの信頼関係を築くことができていると推測される。「明確性」については任される業務内容や担当範囲などについて分かりやすく認識できているかを示しているが、大企業では中堅・中小企業より明確に分業され、指示も分かりやすく伝わっていることがうかがえる。「評価プロセス」については、上司が自分の仕事ぶりを正しく丁寧に見て評価し、その評価結果について自分に対して納得いく説明をしているかを評価する項目だが、これも大企業の方が中堅・中小企業より顕著に高い値となっている。大企業では特に、新入社員と上司の間の丁寧なコミュニケーションが取られていることで、信頼関係が構築できるとともに業務が明確に伝わり、評価に対しても納得度が高まるという好循環ができているようだ。

一方、平均値の下位3項目については、中堅企業の「フィードバック」が最低で3.19、次いで中小企業と中堅企業の「自律性」がそれぞれ3.20、3.28となっている。「フィードバック」は自分の仕事ぶりの出来栄えを把握できているかについて評価しているが、これが低い値であるということは、自分の日々の仕事の成果について、上司や会社はどのように評価しているのか、何が上手くできていて何を改善するべきなのかなど、今後の仕事のブラッシュアップにつながるポイントが理解できておらず、新入社員が不安な状況にあることが推測される。「自律性」については、仕事を自分の想定したプラン通りに進行できているか、自分の判断で進め方を変更できるなどの裁量権があるかなどを評価するものである。新入社員のうちは裁量権が大きくなくて当然でもあるため、この項目が高くなくても必ずしも大きな問題とはいえないと考えられる(図表1-2)。

【図表1-2】従業員規模別 「規定要因」項目別スコアの平均値(5段階評価)

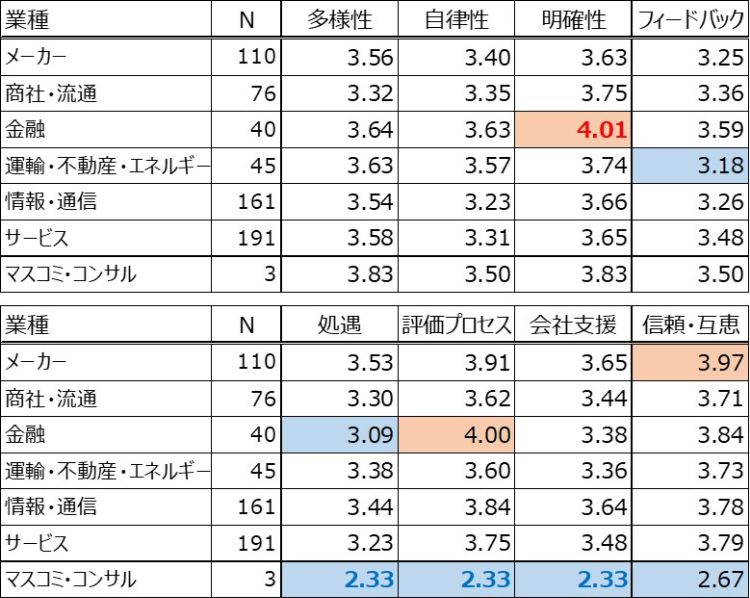

業種別に見てみると、最も高い値となっているのが「金融」の「明確性」で4.01と4を超えている。金融の業態の特性上、業務の役割が明確に分かれており、金融商品を扱うサービスであることからミスが許されない厳しさもあり、上司や先輩から業務を指示される際に留意事項などを特に明確にされている傾向があるのだろう。これに次いで、「金融」の「評価プロセス」が4.00、「メーカー」の「信頼・互恵」が3.97となっており、それぞれ最も低い「マスコミ・コンサル」と1以上の顕著な差異が出るほど高くなっている。ものづくりをする「メーカー」においてはチームワークを重視する組織風土が醸成されていることが「信頼・互恵」の評価の高さに繋がっていると推測される。

一方、最も低い値となっているのは「マスコミ・コンサル」の「処遇」「評価プロセス」「会社支援」で2.33となっている。ただし、回答数が3件で非常に少ないことによる偏りも懸念されるため、これらに次いで低い3項目を挙げると、「マスコミ・コンサル」の「信頼・互恵」が2.67、「金融」の「処遇」が3.09、「運輸・不動産・エネルギー」の「フィードバック」が3.18となっている。

【図表1-3】業種別 「規定要因」項目別スコアの平均値(5段階評価)

全体的に「組織エンゲージメント」が比較的低く、メーカーの「職場エンゲージメント」が顕著に高い

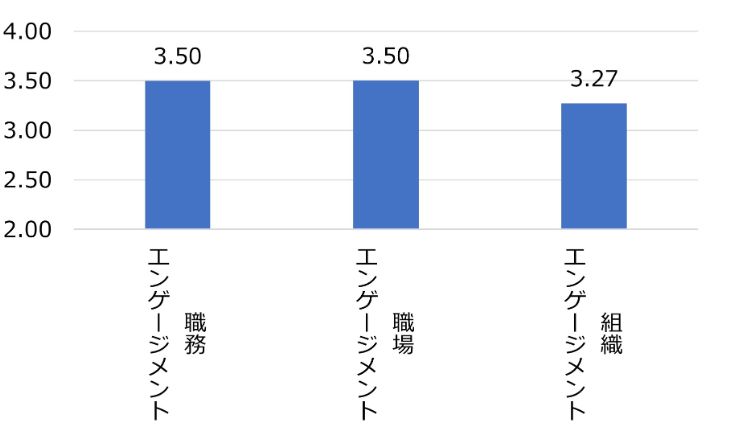

次に、「エンゲージメント」3項目について5段階評価の平均値を確認する。

なお、エンゲージメントには、主に自身の仕事に対する愛着や熱意などを示す「職務エンゲージメント」、実際に仕事で関わる頻度の高い職場環境に対する愛着や貢献意識などを示す「職場エンゲージメント」、会社全体に対する愛着や貢献意識などを示す「組織エンゲージメント」の3項目がある。前述した規定要因の状態が、エンゲージメントの向上にどのように影響しているかを分析で把握し、エンゲージメント向上に効果的なポイントを抽出することができる。

全体の平均値では、「職務エンゲージメント」と「職場エンゲージメント」がともに3.50で、「組織エンゲージメント」は3.27と他2項目より0.23低い状態となっている(図表2-1)。自身が担当している職務や日頃関わりの多い職場メンバーへの愛着は高いものの、会社全体への愛着はあまり強く醸成されていないことがうかがえる。

【図表2-1】「エンゲージメント」項目別スコアの平均値(5段階評価)

従業員規模別にみると、大企業の「職場エンゲージメント」が最も高く3.59で、一方、中小企業の「組織エンゲージメント」が最低で3.18となっている(図表2-2)。いずれの従業員規模でも「組織エンゲージメント」が他2項目より低い傾向は同じであるが、特に中小企業で低い状況には、入社した会社に対する誇りや企業理念・パーパス対する共感が十分に持たれていないことが背景にあると考えられる。大企業では会社自体や会社に入社できた自分に対する誇りを持ちやすい傾向にあるが、中小企業では会社の事業や理念などを十分に理解できるまでは誇りや共感を持ちづらいことも少なくない。今後、自社の経営理念やパーパスについて社員からの共感が得られるための働きかけを、積極的にしていくことが必要だろう。

【図表2-2】従業員規模別 「エンゲージメント」項目別スコアの平均値(5段階評価)

業種別に見ると、「メーカー」の「職場エンゲージメント」が最も高く3.63で、規定要因において「メーカー」の「信頼・互恵」が最高となっていたことを踏まえると、職場メンバー間で強固な信頼関係が築かれていることで、職場に対する愛着も強く「職場エンゲージメント」として高く評価されていることが推測される。

一方、「マスコミ・コンサル」の「組織エンゲージメント」が最低で2.75となっている。また、下位3項目は全て「組織エンゲージメント」が入っており、いずれの業種でも課題のある項目であることが分かる(図表2-3)。

【図表2-3】業種別 「エンゲージメント」項目別スコアの平均値(5段階評価)

この先は、会員の方だけがご覧いただけます。会員の方はログインを、会員でない方は無料会員登録をお願いします。

【調査概要】

アンケート名称:【HR総研】2023年度新入社員のエンゲージメント合同調査

調査主体:HR総研(ProFuture株式会社)

調査期間:2024年2月20日~3月15日

調査方法:参加申込した企業の新入社員が、各企業専用URLから『エンゲージメントコンパス』にアクセスして回答

調査対象:参加申込した企業に2023年4月より新卒入社された新入社員の方

参加社数:33社

有効回答数:626件

※HR総研では、人事の皆様の業務改善や経営に貢献する調査を実施しております。本レポート内容は、会員の皆様の活動に役立てるために引用、参照いただけます。その場合、下記要項にてお願いいたします。

1)出典の明記:「ProFuture株式会社/HR総研」

2)当調査のURL記載、またはリンク設定

3)HR総研へのご連絡

・会社名、部署・役職、氏名、連絡先

・引用元名称(調査レポートURL) と引用項目(図表No)

・目的

Eメール:souken@hrpro.co.jp

※HR総研では、当調査に関わる集計データのご提供(有償)を行っております。

詳細につきましては、上記メールアドレスまでお問合せください。

著者:

HR総研

HR総研は働き方・採用・人材育成・マネジメントなどの領域で広く調査を実施し、 その結果を広く社会に共有する調査機関です。

HR総研

キーワードフォローをご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。

ご登録後すぐにご利用いただけます。

経営プロ会員の方へ

経営プロアカウントとHRプロアカウントは統合いたしました。経営プロのアカウントをお持ちの方は、HRプロアカウントへの移行・統合手続きをお願いいたします。下の「経営プロ」タブを選び、「経営プロ会員の方はこちらから」が表示されている状態でログインしてください。

「結果変数」についても、5段階評価の平均値を見てみる。なお、結果変数とは、エンゲージメントが高まることで期待される行動や意思としての成果を表す6つの指標である。期待する成果が得られない場合、これらの行動を阻害する要因がないかを検討するなど、成果に繋げるための分析により、効果的な施策ポイントを得ることができる。全体の平均値を見ると、最も高いのは「満足度」で3.73となっている。(図表3-1)。会社に対する従業員満足度としては、新入社員にとって高く感じられているようだ。これに次いで高いのは「達成志向行動」で3.57となっている。この「達成志向行動」は、物事を成し遂げたいという動機から起こる行動の程度を表しており、このレベルが高いということは、仕事において設定された目標の達成に向かって頑張り切る行動が取れていることを示している。グリットにも類似した指標といえるだろう。一方、最も低いのは「残留意図」で3.17となっている。「残留意図」とは、現在所属している会社で今後も働き続けたいのか、その程度を表している。つまり、残留意図が低いということは、将来的に離職リスクに繋がる懸念があるといえる。「満足度」が高いにもかかわらず入社1年目の状態で「残留意図」が最も低く、少なくとも将来的な転職などを視野に入れている状態にあることは、Z世代の特徴の一つといえるだろう。どのような要因で「残留意図」が向上するのかを明確にすることで、早期離職リスクの低減につながることが期待される。【図表3-1】「結果変数」項目別スコアの平均値(5段階評価)比較対象として、エンゲージメントコンパスに関する従業員階層を幅広くとったモニターによるサーベイ結果(モニターサーベイ結果、以下同じ)と本調査の結果を比較してみる(図表3-2)。本調査の結果では新入社員は「満足度」と「達成志向行動」が顕著に他項目より高い値であるのに対して、モニターサーベイの結果では6項目とも中央レベルである3付近の平均値となっており、顕著に高い、あるいは低い項目は見られないことが分かる。新入社員では高く出ている「満足度」や「達成志向行動」については、それぞれ0.73や0.44の差異で低い平均値となっている。また、表を見ると、回答のばらつきを表す標準偏差がモニターサーベイ結果より本調査結果の方が、「残留意図」以外の5項目全てで小さくなっている。したがって、新入社員に限定した本調査の方が結果変数に関する回答結果のばらつきが小さく、平均値に近い回答者が多い傾向にあることがうかがえる。ただし、「残留意図」に関しては標準偏差が0.98と他項目より大きく、モニターサーベイ結果(0.67)よりも顕著に大きいことが分かる。新入社員の段階ではあらゆる要因により残留意図のレベルはばらつきが大きいが、在籍年数を重ねる中で相対的に残留意図のレベルは新入社員時より下がり、そのばらつきも顕著に小さくなることが推測される。【図表3-2】モニターサーベイ結果との比較 「結果変数」項目別スコアの平均値(5段階評価)本調査における結果変数の平均値について、従業員規模別に見てみると、最も高い値となっているのは大企業の「満足度」で3.85となっている。大企業と中堅企業については、全体傾向と同様に「満足度」が最も高くなっている。一方、中小企業では「達成志向行動」が最も高く3.65となっている。会社に対して必ずしも満足しているわけではないものの、少数精鋭の組織の一員として仕事に対する熱意や責任感が芽生えているのではないだろうか。なお、「残留意図」については全ての従業員規模で最も低い項目となっている(図表3-3)。【図表3-3】従業員規模別 「結果変数」項目別スコアの平均値(5段階評価)業種別に見ると、「金融」の「満足度」が最も高く3.99と4に極めて近くなっており、次いで「メーカー」の「満足度」が3.92となっている。一方、最も低いのは「マスコミ・コンサル」の「残留意図」で2.33となっている。ただし、前述したように回答数が非常に少ない業種であるため、偏った結果となっていることが推測される。これに次いで低いのは「商社・流通」の「残留意図」で2.95と3を下回っている(図表3-4)。商社特有のハードな業務をこなし専門スキルや知識を蓄えながら、自身の将来的なキャリア形成について転職や起業も含めて考えている社員が少なくないのだろう。【図表3-4】業種別 結果変数項目別スコアの平均値(5段階評価)ここからは、規定要因、エンゲージメント、結果変数のそれぞれの項目間における相関関係を確認していく。なお、相関関係とは、二つ以上の事象について一方の数値が増加すると、もう一方の数値が増加または減少するような関係のことである。一方の数値が増加したときに、もう一方の数値も増加する関係にある場合、「正の相関がある」といい、反対に減少する関係にある場合には「負の相関がある」という。相関関係を数値で表す「相関係数」は-1.0~1.0の範囲で値をとり、この相関係数の値が大きいほど強い正の相関があり、0に近づくほど相関が弱い関係であることを表している。まず、規定要因の項目間における相関関係を見ると、最も高い相関があるのは「信頼・互恵」と「会社支援」で相関係数は0.661と高めの値となっている。職場メンバー間で信頼関係やフォローし合える関係性が構築できていると感じるほど、働きやすい環境につながる「会社支援」も整っていると感じられていることが分かる。また、「信頼・互恵」や「会社支援」と「評価プロセス」の相関係数も高く、「信頼・互恵」や「会社支援」が高いほど「評価プロセス」も高い傾向も顕著であることが分かる。職場メンバーや会社への信頼があるほど、評価する上司に対する信頼も高い傾向にあることがうかがえる。また、「フィードバック」と「重要性」や「明確性」との相関も比較的高く、相関係数はそれぞれ0.578、0.518となっている。自身の仕事ぶりの状態が把握できているほど、仕事内容を明確に理解し、自身の行う仕事の意義も理解しやすくなっているのだろう(図表4-1)。【図表4-1】「規定要因」項目間の相関関係次に、エンゲージメントの相関関係を見ると、3項目とも高い正の相関関係が示されており、「組織エンゲージメント」と「職場エンゲージメント」に関しては相関係数0.779と非常に高くなっている。したがって、「職務」「職場」「組織」のいずれかのエンゲージメントが向上すると他2つのエンゲージメントも連動して向上する、あるいはその逆の現象も生じる関係性が顕著にあることが分かる(図表4-2)。【図表4-2】「エンゲージメント」項目間の相関関係そして、結果変数の相関関係を見ると、最も高い相関関係にあるのは「プロアクティブ行動」と「クリエイティブ行動」で、相関係数は0.690と0.7に近くなっている。「プロアクティブ行動」は新たなチャレンジや変革に主体的に取り組むための行動の程度を表しており、「クリエイティブ行動」は新しいアイディアを生成し、新たな情報を集める行動の程度を表している。日々の業務改善に主体的に取り組むほど、新しいアイディアや発想も生まれやすいことが示されている。また、「残留意図」と「満足度」も高めの相関関係があり、相関係数は0.639となっている。前述のとおり、平均値で比較すると「満足度」の方が「残留意図」より高くなっているものの、少なからずこの2項目間には比例する相関関係があることが分かる(図表4-3)。【図表4-3】「結果変数」項目間の相関関係ここからは、規定要因と組織エンゲージメント、結果変数との関係性を確認していく。まず、組織エンゲージメントレベルによる規定要因スコアの違いを見てみる。組織エンゲージメント(4項目5段階評価の平均値)について、レベル1~3を「低い」、3より高い値~5を「高い」として2区分に分け直し、組織エンゲージメントが「高い」回答者群と「低い」回答者群の規定要因スコア平均値を比較している。いずれの規定要因についても組織エンゲージメントが「高い」回答者群の方が「低い」回答者群より高い値となっており、最もスコアの差が大きいのが「会社支援」で、0.94ポイントもの差異が生じている。したがって、組織エンゲージメントが高い新入社員ほど、「会社支援」の満足度が高い傾向がうかがえる。これに次いで仕事の「重要性」のスコア差も大きく、0.87ポイントの差異が生じている。組織エンゲージメントが高い社員ほど、自身の職務の意義や重要性を理解し、熱意をもって仕事をしていることがうかがえる。一方、スコアの差が最も小さいのは「自律性」で、0.55ポイントの差異となっており、僅差で次いで低い「多様性」の差異は0.57となっている。「自律性」や「多様性」は、仕事のスキルや知識、経験が乏しい新入社員の段階ではなかなか得られるものではないため、組織エンゲージメントの差に影響しないことが推測される(図表5-1)。【図表5-1】組織エンゲージメントレベルによる、規定要因スコア平均値の違い次に、組織エンゲージメントレベルによる結果変数スコアの違いを見てみる。規定要因と同様の傾向として、いずれの結果変数についても組織エンゲージメントが「高い」回答者群の方が「低い」回答者群より高い値となっている。この中で、特に差が大きくなっているのが「残留意図」で、1.11と1以上の差異が生じている。したがって、組織エンゲージメントが高い新入社員ほど「残留意図」も高くなる傾向がうかがえる。一方、「支援行動」「クリエイティブ行動」「プロアクティブ行動」については差異が小さく、その差異はそれぞれ0.49、0.55、0.55と「残留意図」における差異の半分以下となっている(図表5-2)。このような結果の背景として、新入社員の段階では、組織エンゲージメントが高くとも自身の業務を全うすることで精一杯で、職場メンバーを支援したり業務改善や新しいアイディアを生み出したりする余裕はないのが実情だろう。【図表5-2】組織エンゲージメントレベルによる、結果変数スコアの違い新入社員の定着を図るために注視したい「残留意図」レベルと関係性のある規定要因を把握するため、残留意図レベルによる規定要因スコアの違いを見てみる。残留意図(1項目)のレベル1~3を「低い」、3より高い値~5を「高い」として2区分に分け直し、残留意図が「高い」回答者群と「低い」回答者群の規定要因スコア平均値を比較している。いずれの規定要因についても残留意図が「高い」回答者群の方が「低い」回答者群より高い値となっており、最もスコアの差が大きいのが「会社支援」で、0.80ポイントもの差異が生じている。このような傾向は前述した組織エンゲージメントレベルと規定要因の関係性と類似しており、スコア差が最も低いのは「自律性」で0.42の差異となっている。したがって、規定要因と組織エンゲージメント、残留意図との間には、組織エンゲージメント向上に影響する規定要因を高め、組織エンゲージメント向上を介して残留意図の向上にもつながっていく関係性があることが推測される(図表5-3)。【図表5-3】残留意図レベルによる規定要因スコアの違い比較対象として、モニターサーベイ(全従業員階層)の場合の残留意図レベルによる規定要因スコアの違いを見てみると、全体的に残留意図が高い回答者群の方が規定要因のスコアも高くなっている。これは新入社員の傾向とも同様であるが、「自律性」や「処遇」についての差異が顕著に大きくなっている(図表5-4)。在籍年数や職級などが上がることで自分の職務に対する思い入れも強くなり、仕事における裁量権や処遇にも納得いく状態であるかどうかが、残留意図の高さに関係する傾向が強くなることが推測される。【図表5-4】モニターサーベイ結果(従業員階層の区分なし)の場合 残留意図レベルによる、規定要因スコアの違い最後に、規定要因、エンゲージメント、残留意図の相関関係から、新入社員の残留意図を効果的に高めるために必要な施策ポイントを探ってみる。ただし、本調査全体の傾向であり、各社ごとに各要素間の関係性は異なるため、的確に自社新入社員の傾向を把握するためには各社別の分析が必要であり、本結果はあくまでも参考データとして見ていただきたい。まず、規定要因-エンゲージメント-残留意図の相関係数ヒートマップを見てみると、残留意図と最も高い相関があるのは「組織エンゲージメント」で相関係数は0.773と高い値となっている。また、「職務/職場エンゲージメント」と残留意図との相関も0.573や0.605とやや高くなっており、エンゲージメント3項目間の相関は0.7近く~0.779と高くなっている。規定要因と残留意図との相関については、高めの値となっているのは「会社支援」のみで相関係数0.581となっている。一方、規定要因と各エンゲージメントの相関を見ると、「会社支援」だけでなく、「信頼・互恵」、「フィードバック」、「重要性」も比較的高くなっていることが分かる(図表6-1)。このような相関関係を踏まえ、数値だけで規定要因、エンゲージメント、残留意図の関係性を読み取るのはやや困難であるため、相関関係を分かりやすく図示したのが図表6-2になる。【図表6-1】規定要因-エンゲージメント-残留意図の相関係数ヒートマップ左側に規定要因9項目、中央にエンゲージメント3項目、右側に残留意図を配置し、それぞれがつながっている線の色が相関の高さを表している。線が表す相関係数のカラースケールは、相関関係図の下に示すとおり。まず、「残留意図」とエンゲージメントの関係性を見ると、「残留意図」と紫色の線でつながっている「組織エンゲージメント」が、残留意図を向上させるのに最も影響することが分かり、「職務/職場エンゲージメント」は赤色で残留意図とつながっているため、これら2項目も、「組織エンゲージメント」よりは影響が小さいながらやや高い相関があり、残留意図の向上に影響していることが分かる。また、「職場エンゲージメント」と「組織エンゲージメント」も紫色の線でつながっており、高い相関関係にあることが分かる。したがって、残留意図を効果的に向上させるためには、「組織エンゲージメント」を向上させる施策を取ることが望ましく、また、「職場エンゲージメント」を向上させることで「組織エンゲージメント」が高まり、間接的に残留意図の向上にも貢献するという関係性も見られている。それでは、残留意図の向上に特に関係のある「組織エンゲージメント」を向上させるためにどのような施策が効果的かについて、規定要因と「組織エンゲージメント」のつながりを確認する。まず、すべてのエンゲージメントとやや高い相関関係がある規定要因は、赤い線でつながっている「フィードバック」、「重要性」、「信頼・互恵」であり、これら項目に関する評価を上げることで、「組織」だけでなく「職場」「職務」も含めたすべてのエンゲージメントの向上につながる。そして、これらの相乗効果によって残留意図を効果的に向上させることにつながると期待できる。この結果を踏まえると、新入社員の残留意図を高めるために、自身の職務の意義や重要性を正しく認識し、熱意を持って取り組めるよう、仕事を渡す際などに丁寧に伝えることや、新入社員の仕事ぶりに対して会社や上司はどのように評価しているのか、自分は何が優れていて何を改善すべきなのかについても丁寧に適切なタイミングでフィードバックをする必要性があるといえる。したがって、新入社員と上司との信頼関係は非常に重要な要素であり、1on1などの場や日頃の雑談などを効果的に活用して、新入社員が仕事に前向きに取り組めるよう適切に密なコミュニケーションができる上司のマネジメントスキルが求められるだろう。ただし、図表6-1を併せて見ると、「組織エンゲージメント」と最も高い相関係数となっている規定要因は「会社支援」(相関係数0.672)であり、「組織エンゲージメント」を直接的に向上させるためには「会社支援」の評価を上げることが必要であることが示されている。そのため、残留意図の向上に向けて、新入社員が生き生きと仕事をしやすくするための職場環境を整える必要があり、「会社支援」の取組みは欠かせないポイントとなるだろう。【図表6-2】規定要因-エンゲージメント-残留意図の相関関係図<相関係数カラースケール>規定要因とエンゲージメント、さらに残留意図との関係性の強さについて、相関係数に基づき図で表示している。新入社員が定着するだけではなく、熱意をもって活躍できる状態となることも重要である。そこで、「達成志向行動」及び「プロアクティブ行動」とエンゲージメントとの相関関係も確認してみる。「達成志向行動」に関しては、「組織エンゲージメント」と「職場エンゲージメント」との相関が高く、それぞれ0.726、0.722となっている。会社全体や職場メンバーに対する思い入れや貢献意欲が高くなることで、自身の職務を全うし目標を達成しようとする行動として表れるのだろう。一方、「プロアクティブ行動」とエンゲージメントとの関係については、いずれも中程度の相関関係となり、エンゲージメントが高くなることで「プロアクティブ行動」の程度も高くなる傾向は、「達成志向行動」よりは強くないことがうかがえる。この背景には、新入社員であることが少なからず影響していると考えられ、エンゲージメントが高いからといって自律的に業務改善を遂行できるほどのスキルや知識、経験があるわけではないため、「プロアクティブ行動」への影響はそれほど高くない傾向となっているのだろう(図表6-3)。したがって、本調査結果から得られたポイントを踏まえて、まずは新入社員の残留意図を高めて自社に定着させるとともに、熱意をもって自分の職務を遂行できる社員となるための効果的な施策をとっていくことが望ましいといえるだろう。【図表6-3】エンゲージメント-達成志向行動、プロアクティブ行動の相関関係※本レポートは全体傾向からの分析であり、個別企業ごとの分析では異なる結果となる可能性があります。個別の分析を希望される場合には、HR総研までお問い合わせください。ただし、回答者数が少ない場合には、統計的に有意な分析ができない場合がありますことをご了承ください。

ブックマークをご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。

ご登録後すぐにご利用いただけます。

経営プロ会員の方へ

経営プロアカウントとHRプロアカウントは統合いたしました。経営プロのアカウントをお持ちの方は、HRプロアカウントへの移行・統合手続きをお願いいたします。下の「経営プロ」タブを選び、「経営プロ会員の方はこちらから」が表示されている状態でログインしてください。