【フリーランス新法とは】義務化された7項目と実務を解説/社労士監修コラム集

「フリーランス」とは

「フリーランス」とは、会社などの組織・団体に所属せず個人で仕事を請け負う人や、その働き方を指す言葉である。厚生労働省や内閣府などの政府機関では、自身で事業を営んでいる、従業員を雇用していない、実店舗を持たないことなどが「フリーランス」の定義とされている。「フリーランス」には、最低賃金や労働時間など労働関係法令(労働基準法など)で定められた規定は適用されないこともポイントである。一般的に「フリーランス」は単発の依頼ごとにクライアントと契約し、作品・技術・知識などを提供することで報酬を受け取る。成果物に対して報酬が支払われる「請負契約」、かつクライアントが納得する作品を期日までに納品できれば勤務時間・勤務場所は問われない、というケースが多く、その自由度の高さが「フリーランス」の大きなメリットと言える。

一方、一定の規模を持つプロジェクトに参加する場合などでは、遂行した業務に対して報酬が支払われる「準委任契約」となるケースもある。こちらは現場への出勤を求められることがあるほか、時給、月額固定給、実工数に対する報酬など、契約の内容はバラエティに富む。

●「フリーランス」の就業時間・年収相場

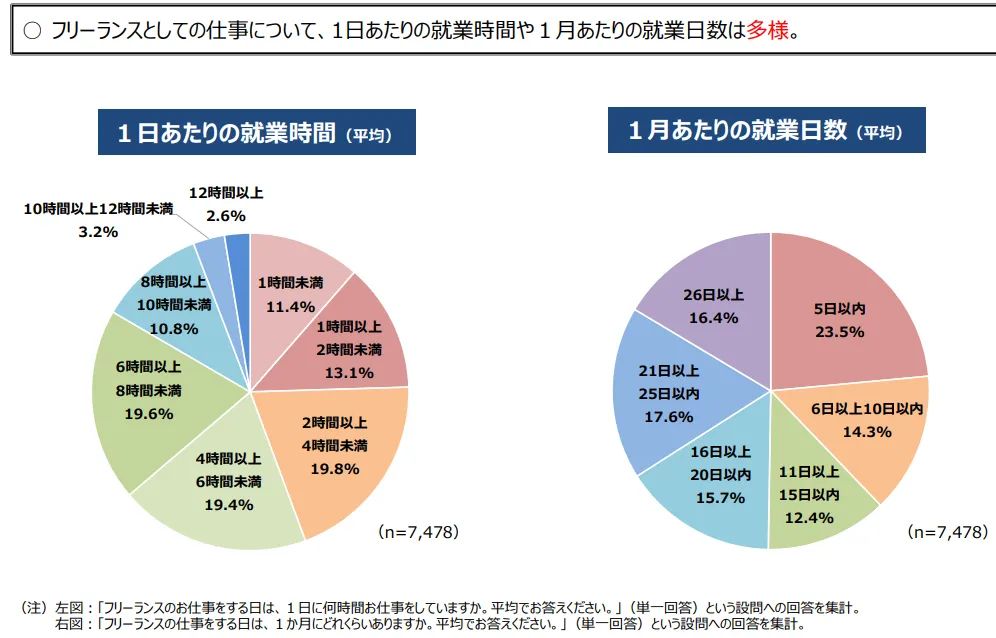

「フリーランス」の就業時間は、業種やスキルによって異なる。内閣官房が発表した令和2年度の「フリーランス実態調査結果」でも、1日あたりの就業時間や1月あたりの就業日数は多様化している結果となった(下記グラフ参照)。プロジェクトや仕事の締め切りに応じて長時間の労働になることもあるが、働く時間を自由に決められる点を魅力に感じ、フリーランスという働き方を選択する人が多い。

出所:内閣官房「令和2年度フリーランス実態調査結果」P,10

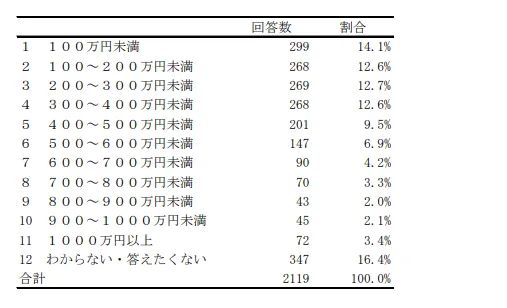

出所:内閣官房「令和4年度フリーランス実態調査結果」P,9

●「フリーランス」と個人事業主の違い

「フリーランス」と個人事業主は、どちらも特定の組織に属すことなく、個人で仕事をしている。ただし、個人事業主は「税務上の区分」を表し、「フリーランス」は働き方自体を表す言葉だ。つまり個人事業主は税務署に開業届を提出し、法的に個人で独立して事業を行っている人を指すし、開業届を提出していることにかかわらず個人で働く人を「フリーランス」と呼ぶ。「フリーランス」の多くは個人事業主として開業届を出しているが、中には法人化している人や副業として活動している人もいる。●「フリーランス」とフリーターの違い

フリーターは正社員以外の非正規雇用(アルバイト・パート)で働く人を指す。「フリーランス」との最大の違いは雇用形態だ。「フリーランス」は企業と雇用関係がなく業務委託契約を結び、フリーターは企業と雇用契約を結ぶ。●「フリーランス」と自営業の違い

特定の企業に属さず、自由に仕事を請け負う「フリーランス」と違い、自営業は一般的に自ら事業を営む人の総称で、個人事業主だけでなく法人経営者も含む広い概念と言える。働き方の面では、「フリーランス」は案件ごとに業務委託契約を結び、場所や時間に縛られずに働くことが多いのに対し、自営業は店舗や事務所を構えて営業時間が決まっていることが多い。●「フリーランス」と派遣の違い

「フリーランス」はクライアントと直接、業務委託契約を結び、独立した事業者として働き、クライアントから業務の指示は受けても雇用関係はない。その一方、派遣は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業で働く働き方だ。派遣先企業とは雇用関係にないが、派遣会社と雇用契約を結ぶため、労働基準法などが適用される。「フリーランス」が増えている背景

近年、日本では「フリーランス」の働き方を選ぶ人が急増している。ランサーズ株式会社の「フリーランス実態調査2024」によれば、2024年のフリーランス人口は1,303万人、経済規模は20兆3,200億円に達し、10年前と比較して約40%の成長を遂げていることが分かっている。「フリーランス」が増加した大きなきっかけは、2018年に制定された働き方改革関連法により、多様で柔軟な働き方が社会的に認められるようになったことだ。政府が推進する労働生産性向上や長時間労働是正の流れが会社に縛られない自由な働き方への関心を高めたのである。それに加えて、デジタル技術の進化とリモートワークの普及があり、特にコロナ禍後には、場所や時間に縛られない働き方が一般化した。

とりわけ近年は多くの企業でIT人材不足が慢性化していることが大きい。ITの専門的なスキルを持った人材が「フリーランス」として独立して、複数企業からの依頼を受けることが増えている。今では、クラウドソーシングやフリーランスエージェントなどの支援サービスが充実し、案件獲得のハードルが下がった。さらに確定申告などの経理作業を管理するツールも普及し、「フリーランス」として活動しやすい環境が整いつつある。

ランサーズ:フリーランス実態調査2024

「フリーランス」の主な職種一覧

「フリーランス」人材は幅広い業種・職種で活躍しており、それぞれ専門のスキルや知識、資格を持っていることが多い。大学や専門学校を卒業してすぐ「フリーランス」として働く人もいるが、まずは会社に所属し、その職種の経験を積んだうえで独立するケースがほとんどと言える。以下で、主な職種を紹介していこう。●ライター

出版社、新聞社、広告制作会社、Webメディアなどから依頼を受け、記事やキャッチコピーなどを執筆するのがライターだ。資料収集や取材先へのアポ取り、現地取材が伴うこともあるが、パソコン(ワープロソフト)さえあれば仕事は可能で「フリーランス」の多い業種と言える。文章力は必須で、特定の分野に関する専門知識、インターネットで公開される記事がGoogleなどの検索画面に表示されやすくするような工夫=SEO(Search Engine Optimization)に関する知識などが求められることもある。●編集者

書籍、雑誌、Webメディアといった媒体や個々の記事を制作する際に、その管理・調整を担うのが編集者である。企画、スタッフ(ライター、カメラマン、デザイナーなど)の手配、ディレクション、スケジュール管理など業務は多岐に渡る。●デザイナー

デザイナーの仕事領域は、出版物や広告などの紙媒体、Webメディア、商品・工業製品、服飾・アクセサリー、ゲームなど幅が広く、それぞれの領域に応じた専門の技術と知識、センスが求められる。●イラストレーター

イラストレーターは、書籍や雑誌、広告、Webメディア、ゲームアプリなどで使用されるイラストを描き、提供する仕事だ。挿絵、図解、イメージ図、企業ロゴ、キャラクターなど描くものの幅は広く、それぞれに求められるテイストやスキルも異なる。近年では『Photoshop』や『Illustrator』といったデジタルツールでイラストを描き、デジタルデータで納品することが一般的であり、これらに関する技術や知識も必須となっている。●カメラマン

書籍、雑誌、広告、Webメディアなどに掲載する写真を撮影する仕事である。被写体は人物、風景、商品、食材などと幅広く、事件現場や話題の場所に赴いて撮影することもある。●動画クリエイター

動画をYouTubeに投稿して広告収益を得るYouTuberは人気職業のひとつとなり、またYouTubeチャンネルや自社サイト、SNSなどで動画を公開する企業も増えたこともあって、動画クリエイターに対するニーズが高まっている。当然、映像や音声に関する知識、撮影機材と操作術、企画力・演出力、編集技術などが必要となる。●プログラマー/システムエンジニア

IT系の職種であるプログラマーやシステムエンジニアにも「フリーランス」が増えている。スマホ用アプリやゲームソフトなどの設計・開発・プログラミングを請け負うほか、クラウドシステムやAI活用型サービスのような大規模な案件では、プロジェクトマネージャーとして、ハードウェアを含むシステム全体の設計・構築、運用、監視、保守を委託されるケースもある。小さなプロジェクトでは在宅勤務も可能だが、大型案件では現場に常駐することを求められることも多い。●マーケター

商品やサービスのマーケティング戦略を立案・実行するのがマーケターで、近年ではWeb広告、SNS、検索で上位に表示されることを目指すSEO、検索と連動して画面に広告を表示させるリスティングなど、インターネット上での活動がメインとなりつつある職種である。●アフィリエイター

自身が運営するWebサイトやブログ、メールマガジン、SNSなどに商品やサービスの紹介文および写真、広告を掲載し、読者がその商品やサービスを購入・利用した際に報酬を得る、という仕組みがアフィリエイトだ。こうした活動に取り組むアフィリエイターには、Webマーケティングの知識、商品・サービスの魅力を的確に伝えられる文章力のほか、SEO対策などアクセスを増やすための工夫、知名度・影響力なども求められる。●コンサルタント

企業などが抱える課題や問題を解決するため、さまざまな知見・情報・データ、あるいは中小企業診断士やキャリアコンサルタントといった専門性の高い資格に基づいて助言するのがコンサルタントだ。IT系(システムの構築・運用など)、人事系(制度設計や人材開発)、経営(経営戦略の立案や組織改革、業務改善など)……と活動領域は多岐に渡る。●講師・インストラクター

企業が開催する研修や、各種研修を提供する事業者に講師・インストラクターとして招かれる人たちにも「フリーランス」は多い。ビジネスマナー、語学、プログラミングなどのIT系スキル、コミュニケーション術、栄養管理・健康管理、資産管理などに関する専門性の高い知識と資格が必須の職種と言える。●翻訳者・通訳

海外発の記事や情報を、書籍、雑誌、WEBメディアなどに転載する際の翻訳や、会議などの現場におけるリアルタイム通訳といった仕事を担う人たちには、翻訳・通訳を専門とする企業に所属する者も「フリーランス」も存在する。当然、語学力は必須で、英語のみならず中国語や韓国語などアジア圏の言語に対するニーズも高い。近年ではインターネット上の翻訳サービスも増えており、「フリーランス」として活動するためには特定の分野に関する高い専門性やコミュニケーション能力なども求められる。「フリーランス」のメリット

「フリーランス」として働くことのメリットを紹介していきたい。●自由な働き方が可能

時間と場所に縛られない「フリーランス」は、育児・介護と仕事を両立させたいというニーズや、ワークライフバランスを重視する価値観に応える働き方と言える。業種・職種によっては“客先常駐”など働く時間と場所を指定される場合もあるが、それでも企業に雇用されることに比べれば自由度は高いと言えるだろう。●自分に合った仕事を選択できる

「フリーランス」は依頼された仕事を受けるかどうか自身で判断することができる。興味のある案件やスキルアップにつながるプロジェクトだけに絞る、家族の現状やライフスタイル/ライフステージに合わせて仕事を選ぶ、といったことが可能だ。●スキルや成果次第では高報酬を得ることができる

「フリーランス」は実力主義の世界だ。高い技術力・知識・経験値がある、優れたパフォーマンスを発揮できる、成果物の出来映えがいいなど、他者と差別化できる能力があれば、依頼は増え、高単価の仕事も獲得できるだろう。●クライアントと直接交渉できる

“企業の一員・担当者”という立場でクライアントと接する会社員とは異なり、「フリーランス」は個人として依頼主と向き合う。報酬や仕事の進め方など細かな交渉が可能だ。「フリーランス」のデメリットやリスク

次に「フリーランス」として働くことによるデメリットやリスクを紹介する。●収入が不安定

「フリーランス」には最低賃金や労働時間、福利厚生などの規定がなく、案件ごと・成果物ごとの“成果報酬”の契約となることが多い。依頼が来ない、体調不良で仕事ができない、契約を打ち切られる、報酬の引き下げを要求されるといった事情により収入は不安定となりがちだ。●確定申告や保険など各種手続きが面倒

会社員であれば勤務先が税金や社会保険などの手続きを代行してくれるが、「フリーランス」はすべて自己責任。確定申告、健康保険、年金などの面倒な手続きを自身でこなさなければならない。税理士に任せようとすれば費用がかかる。また会社員なら享受できる社会保険料の“労使折半”がなくなるため、自己負担額が増えることも覚悟しなければならない。●他者と関わる機会が少ない

「フリーランス」は、他者と関わる機会が極めて少ないまま淡々と仕事を進めなければならないことも多い。同僚や上司に相談することもできず、また体力面・健康面に問題が生じた際に周囲にヘルプを求めることは困難だ。コワーキングスペースやシェアオフィスの利用、同業者によるコミュニティへの参加など、仕事について話せる相手を開拓しておくのがベターだろう。●社会的信用を得にくい

不安定な収入に加え、後ろ盾となる組織に所属していない、身元の保証が不確かということも相まって、会社員と比べて社会的信用は低くなりやすい。クレジットカードや住宅ローンの審査に落ちる、金融機関からの融資を断られる、住居などの賃貸契約を結びづらい、といったリスクが考えられる。「フリーランス」が仕事を得る方法

「フリーランス」が仕事を得るには、どんな方法があるのか。主な5つを解説する。●知人からの紹介

「フリーランス」には、学生時代または会社員時代の知人・友人からの紹介によって仕事を獲得している人が多い。友人・知人なら、その人に適した案件かどうか判断が可能で、紹介もしやすいわけだ。つながりを大切にするとともに、業界別・業種別・職種別のコミュニティや交流会、セミナーなどに参加して、同業界・同業種の人脈を作り、情報を収集することが仕事の獲得につながると言える。●企業からの直接受注

企業が自社サイトや求人サイトで「フリーランス」への業務委託を募集していることも多い。また会社組織に所属した経験がある場合、以前の勤務先から仕事を依頼されることや、会社員時代に担当したクライアントと直接契約することが考えられる。以前の勤務先と良好な関係を築くとともに、クライアントと直接契約を結んでもクレームをもらわないような配慮が必要となる。●自己PRサイト

自身のWebサイトを開設し、経歴、これまで携わった案件やプロジェクト、作品、資格やスキルといったポートフォリオを公開している「フリーランス」も存在する。ポートフォリオの充実はそのまま営業活動の強化となり、新規クライアントの開拓、依頼案件と自身のスキル・特性とのミスマッチ防止につながるだろう。「ポートフォリオ」とは? 採用・転職、投資やビジネスにおける意味をわかりやすく解説

●SNSで仕事を募集する

Webサイトを開設すると同時に、YouTube、Instagram、XといったSNSでも自身の経歴、スキル、作品などを発信したい。多くの企業がこうした情報をもとに依頼すべき相手を検討している。●クラウドソーシングやエージェントの活用

企業などからの仕事依頼と「フリーランス」人材の情報(職種、得意分野やスキル)が集まるクラウドソーシングサイトを通じて、企業は依頼先を、「フリーランス」は自分に適した案件やクライアントを探すことも多い。またアドバイザーが自分にマッチした案件を紹介してくれる職種別エージェントサービスもある。いずれも企業と直接契約する場合に比べて報酬は低くなる傾向にある(手数料などを支払わなければならない)が、個人の力だけでは限界がある新規クライアントの開拓や契約交渉を代行してくれることになり、またミスマッチやトラブルの防止効果も期待できる。

「フリーランス」として働く際の手続き

企業に勤める会社員とは違い、「フリーランス」はほとんどの場合、様々な手続きを自分で行う必要がある。実際に「フリーランス」として働く時に、どのような手続きが必要になるのかを紹介する。●個人事業主としての開業届/青色申告の承認申請

“働き方”の定義である「フリーランス」に対し、「個人事業主」は「法人を設立せず個人で継続的な事業所得を得ている者」を意味する税務上の区分の1つだ。個人の退職金制度である小規模企業共済(独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営)に加入できるほか、特別控除最大65万円で節税効果の高い「青色申告」を利用できるのが「個人事業主」のメリットだ。「フリーランス」として働き始める際には、原則として、事業開始日から一定の期間内に税務署(e-Taxでの手続きも可)や都道府県税事務所に「個人事業主」としての開業届を提出しなければならない。同時に「青色申告承認申請」の手続きも進めたいところだ。

●健康保険や年金の切り替え・加入

社会保険の種類や仕組みは、会社勤めと「フリーランス」では異なる。勤務先で加入していた健康保険から国民健康保険への切り替え、厚生年金から国民年金への切り替えといった手続きが必要だ(勤務先の健康保険を任意継続することが可能な場合もある)。退職に先立ち労務関連の部署に問い合わせ・相談をしておくべきである。●確定申告

「フリーランス」として事業所得を得れば、確定申告を行わなければならない。1月1日から12月31日までに発生した収入・支出(必要経費など)および控除から、課税所得、所得税、消費税などを算出して納付する手続きで、通常は翌年の2月16日から3月15日までに処理することになる。「フリーランス」を活用するメリット

次に企業が「フリーランス」を活用するメリットを紹介しよう。●即戦力を採用できる

社内で従業員を育てるには時間と労力がかかる。しかし、すでに必要なスキルや経験を持つ「フリーランス」を活用すれば、プロジェクトや業務を円滑に進めることができる。●社内リソースの最適化

専門性の高い業務や半単に単純作業を「フリーランス」に委託することで、社員がその他の重要度の高い業務に注力できるようになる。そのため社員の負担軽減だけでなく、組織全体の業務効率化にもつながる。●採用コストを下げられる

正社員雇用と比較して、「フリーランス」を活用するほうがコストを削減できるケースもある。フリーランスを活用すれば、企業は労災保険や雇用保険などの社会保険料を負担する必要がなく、また必要な期間・案件のみ「フリーランス」と契約することで、人件費を効果的に削減することができる。「フリーランス」を活用するデメリット

「フリーランス」を活用することによるデメリットもある。以下の点に注意を要する。●情報漏洩のリスクがある

社外の「フリーランス」に企業の機密情報へのアクセス権限を付与える場合、意図しない形で情報漏洩するリスクがある。フリーランスを採用する際には、必ず機密保持契約を締結し、万が一情報が漏洩した場合には損害に対する責任を追及できる旨を明記しておきたい。●「フリーランス」への依存のリスクがある

「フリーランス」への業務委託が過剰になると、自社の社員が育たず、業務をフリーランスに依存せざるを得なくなる恐れがある。特定のフリーランスに業務が集中している場合、その人が何らかの理由で継続できないとなった時に、業務が停滞してしまう可能性もある。●品質・納期の不確実性

「フリーランス」の中には、納期を守らない人や成果物の品質が著しく低い人もいる。そういった人材に委託してしまうと、業務の遅延や予期せぬアクシデントが発生してしまうかもしれない。フリーランスに仕事を発注する際には、その人のスキルや経験、人間性を見極めなければいけない。そのため過去の実績やポートフォリオを確認し、面談を行ってスキルの適合性と相性を見ておきたい。「フリーランス」を活用する際のポイント

実際に「フリーランス」を活用する際には、以下のポイントに気を付けたい。●明確な契約条件の設定

「フリーランス」と契約する際には、納期や報酬、機密保持などの重要な事項を含めた契約条件を明確に定めておかなければいけない。後になって、条件の違いや情報漏洩などによってトラブルが発生するのを避けるためだ。具体的な納期設定、進捗報告の方法、成果物の品質基準、報酬や支払いスケジュール、秘密保持契約(NDA)の締結など、お互いに条件の認識にズレがないようにしたい。●人となりを確認する

「フリーランス」への依頼では、技術力や経験だけでなく、コミュニケーション能力や人間性も重要な判断材料となる。ポートフォリオや過去の実績だけでなく、面談で人柄を見極めることを推奨したい。過去のクライアントからの推薦や評価があれば参考にすると良いだろう。信頼関係を構築することで、円滑な業務進行ができ、継続的な仕事の発注もしやすくなる。●密にコミュニケーションを取る

こまめにコミュニケーションをとって、定期的に進捗を確認しつつ、必要に応じて調整や修正を行うことで、互いに安心して業務を進めることができる。コミュニケーションを取る際には、メールやチャットツールだけでなく、時にはビデオ会議ツールを活用することで、業務内容の認識のズレを防止することができる。●リスクに備える

「フリーランス」を活用した際に起こりうるリスクを事前に想定し、対策を講じておくことも重要だ。主なリスクとしては、契約上のトラブル、情報漏洩、納期遅延、未達成などが挙げられる。詳細な契約書を作成しておく、厳格にデータアクセス権を管理しておく、代替リソースを確保しておくなど、万一の事態に備えた準備をしておくことで、プロジェクトを安心して進めることができる。まとめ

働き方の自由化やリモートワークの普及が進んだほか、育児・介護と労働を両立させたい、あるいは定年退職後も働き続けたいというニーズなどが重なって、さまざまな業種・職種で「フリーランス」が増えている。収入が不安定、社会的信用度を得にくいといったデメリットはあるものの、時間や場所に縛られず働ける、能力次第では高収入も可能、長期間現役でいられるといった点が「フリーランス」のメリットだ。一方、採用難や育成後の退職リスクといった課題を抱える企業側も、外部の優秀な「フリーランス」人材を活用したいという思いを持つ。人材の新陳代謝を活性化させるために「フリーランス」として独立することを奨励する企業もある。仕事を依頼する側、引き受ける側、双方にとって大きなチャンスが広がっている時代だと言えるだろう。

なお2024年には「フリーランス」と発注事業者間の契約や取引の適正化を図る、いわゆる「フリーランス新法」が施行されている。「フリーランス」として働く際、および「フリーランス」人材を活用する際には、この点にも留意したい。

「フリーランス新法」において実務上で気を付けるべきポイントを解説

「業務効率化・生産性向上」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら

- 1