1回目の今回は、採用計画、ターゲット採用、面接・内定出しの時期などを見ていきたい。

拍車がかかる企業の求人意欲、中小企業の採用はさらに困難に

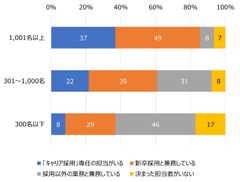

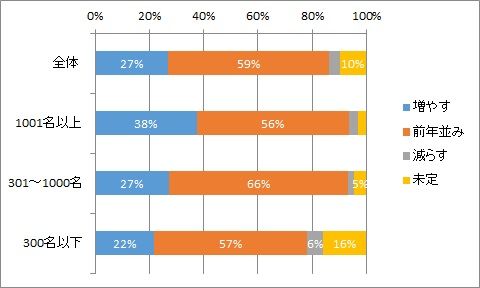

2019年入社予定者の採用計画を聞いたところ、いずれの企業規模でも「前年並み」とする企業が半数を超えた。「増やす」とする企業と「減らす」とする企業のバランスを見ると、中小企業では「未定」とする企業も多いものの、明らかに「増やす」が「減らす」を大幅に上回っている。中小企業では、「減らす」6%に対して「増やす」22%、中堅企業では「減らす」2%に対して「増やす」が27%、大企業にいたっては「減らす」3%に対して「増やす」は38%にも上る。

4月26日に発表されたリクルートワークス研究所の大卒求人倍率では、前年の1.78倍から0.10ポイント高い1.88倍で、7年連続の上昇となった。メガバンクの新卒採用数抑制のニュースが流れましたが、産業界全体からするとまだまだ求人意欲は衰えることを知らないようだ。企業規模別に見ると、「300人未満」の企業では前年より3.46ポイント高い9.91倍となり、中小企業を取り巻く採用環境は、とてつもなく厳しいものになっている。

[図表1]2019年4月入社の大卒(大学院含む)採用計画

大企業はセミナー、ホームページの充実に注力

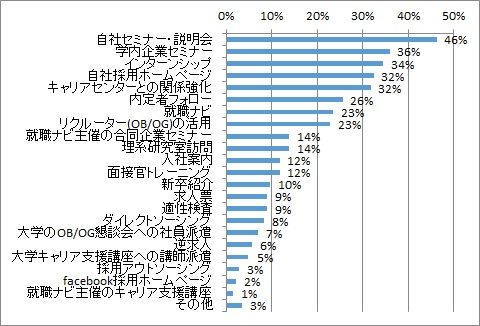

2019年新卒採用でより重要になると思われる施策を回答してもらったところ、1位は「自社セミナー・説明会」で46%、次いで「学内企業セミナー」36%、「インターンシップ」34%と続く。

大企業では、「自社セミナー・説明会」を挙げた企業は53%に上り、全体では4位の「自社採用ホームページ」が50%で続く。一般的には、「インターンシップ」が重要なキーワードとして取り上げられることが多いが、もともと実施率の高かった大企業からすると、「インターンシップ」はもはや当たり前で、それよりは「自社セミナー・説明会」の内容の充実や回数の増加、さらには「自社採用ホームページ」での動画やweb説明会など、学生ニーズに沿ったコンテンツの充実に取り組むということなのだろう。

中堅企業では、1位「学内企業セミナー」50%、2位「キャリアセンターとの関係強化」43%、中小企業では、1位「自社セミナー・説明会」49%、2位「インターンシップ」33%など、企業規模による違いがみられる。

[図表2]2019年新卒採用でより重要になると思われる施策

2019年新卒採用で新しく始めることを聞いたところ、以下のような回答が寄せられた。

【大企業】

・初任給の引き上げ、募集要項の改定(サービス)

・U・Iターン情報センターとの連携(サービス)

・就職ナビ主催の合同企業説明会への不参加、ダイレクトオファーの試用(商社・流通)

【中堅企業】

・学生団体とのパイプ構築(サービス)

・内定までの期間短縮(選考フローの見直し)(サービス)

・構造化面接。選考時データ回収の一環として取り組む(サービス)

・18卒採用から始めた、ダイレクトリクルーティング活用の強化(メーカー)

・スマートデバイスによる説明会(メーカー)

・1dayインターンシップ開催、先輩社員との座談会(情報・通信)

【中小企業】

・リファラル採用(サービス)

・会社説明会の頻度(開催地域を増やすなど)を上げ、更に初動を早く実施する(メーカー)

・ワーク選考(マスコミ・コンサル)

・大学との関係強化(金融)

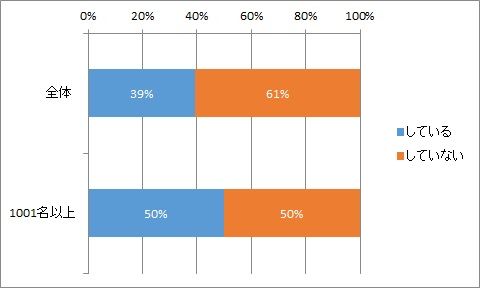

大企業の半数がターゲット校を設定

採用戦略においてターゲット大学を設定し、特別の施策を講じているかを聞いたところ、全体では39%の企業が「実施している」と回答。大企業だけに限れば、50%と半数に上る。売り手市場が続く中、かつてよりも実施している企業の割合は減少傾向にある。

具体的な施策を聞いてみると、

・OBの活用、学内セミナーへの参加(メーカー)

・リクルーターとSPI分析による採用層の選別(商社・流通)

・ダイレクトリクルーティングの活用強化と、対象学生には3月以前に企業研究会、採用選考を実施(メーカー)

・研究室・教授との連絡を密にとる(メーカー)

・研究室および大学を特定したインターンシップの開催(メーカー)

・寄付講座で業界および会社を知ってもらう(金融)

施策としては、大学ルートとダイレクトソーシングの活用が中心になっている。

[図表3]ターゲット大学の設定

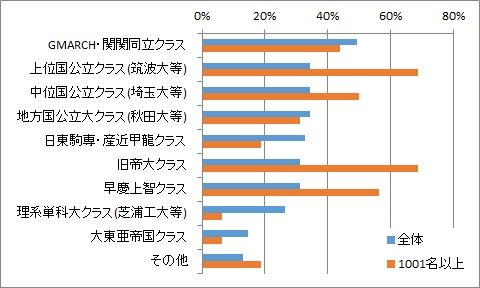

一番人気のターゲット校はGMARCH

ターゲット校を設定している企業に対して、どの大学グループがターゲット校かを確認したところ、やはり企業規模による違いが鮮明に出た。[図表4]は、ターゲット校グループを「全体」と「1001名以上(大企業)」で比較したものである。

全体では、「GMARCH・関関同立クラス」がトップとなり、「旧帝大クラス」や「早慶クラス」は中位以下になってしまうが、大企業だけに絞って見てみると、トップは「旧帝大クラス」と「上位国公立クラス(筑波大等)」がともに69%で並び、次いで「早慶上智クラス」「中位国公立クラス(埼玉大等)」が続き、「GMARCH・関関同立クラス」は5位になってしまう。

[図表4]ターゲットとする大学グループ

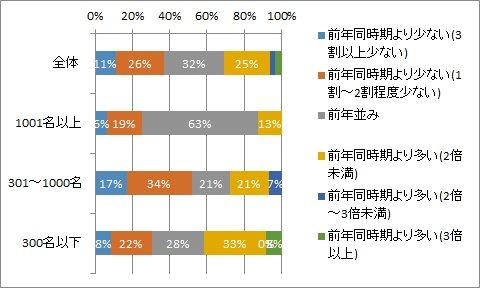

中堅企業の半数でプレエントリーが減少

昨年同時期のプレエントリー数との比較をしてもらったところ、全体では「増加」した企業31%に対して、「減少」した企業が37%と上回っている。ただし、プレエントリーが大企業に集中しているからかというとそうでもない。大企業に絞ってみると、「前年並み」の企業が63%と突出しており、「減少」した企業が25%に対して、「増加」した企業は13%に過ぎない。意外にも、「増加」した割合が最も多かったのは中小企業である。「減少」した企業30%に対して、「増加」した企業は42%に上る。一方、最も苦戦しているのが、中堅企業である。「増加」した企業28%に対して、「減少」した企業は51%と半数を超えている。

[図表5]プレエントリー数の前年比較

大企業の4割近くが「4月」に選考開始

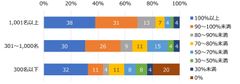

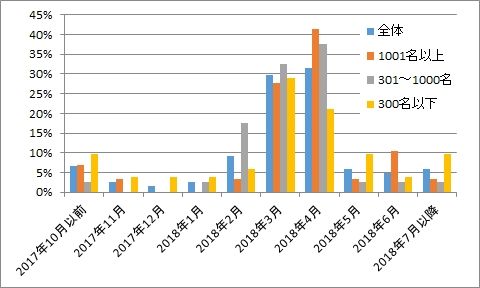

面接選考の開始時期を回答してもらったところ、「3月」が25%、「4月」が26%で、この2カ月だけで半数以上の企業が面接をスタートすると回答している。「2月まで」に面接を開始していた企業が19%もあり、「6月以降」はわずか9%しかない。

大企業だけで見ると、「4月」と回答した企業は38%に上り、「3月」が全体と同じく25%あり、「2月まで」に面接を開始していた企業の13%を合わせれば、「4月まで」に実に75%の企業が面接を開始している。「6月以降」とする企業の割合は全体よりは多いものの、13%しかない。

中堅企業となるとさらにすごい。「4月まで」に面接を開始している企業は84%に達し、「6月以降」は5%しかない。中小企業は、「3月」「4月」のヤマが低く、満遍なく各月に面接を開始する企業が分散している。「2月まで」に面接を開始した企業が20%、「3月・4月」で開始した企業が38%、「6月以降」が10%といった具合だ。「未定」とする企業が25%と4分の1に及ぶのも特徴だが、3月下旬時点で「未定」ということは早くても「5月以降」になると推測され、「5月以降」が40%を超えることになる。同様に考えた場合の中堅企業は16%しかなく、中堅企業と中小企業では活動時期に大きな差があることが分かる。

[図表6]面接選考開始時期

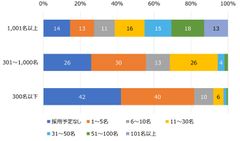

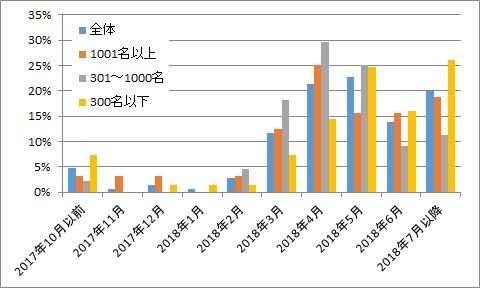

大企業の内定出し開始のピークは「4月」

次に、内定出しの開始時期を聞いたところ、全体では「5月」が23%でトップ、次いで「4月」の21%、「7月以降」の20%と続く。「3月まで」に22%の企業がすでに内定出しを始めており、「6月以降」は34%と、3分の1の企業にとどまる。

企業規模別で比較してみると、大企業は「4月」が25%でトップ、次いで「7月以降」19%、「5月」と「6月」が16%で並ぶ。「3月まで」の合計は25%となり、「4月まで」にちょうど5割の企業が内定出しを始めているという。中堅企業は、「4月」が30%、次いで「5月」が25%で、この2カ月で55%もの企業が内定を出し始めるとしている。「6月以降」とする企業は20%にとどまる。中小企業では、内定出しの開始は「7月以降」が26%でトップ、次いで「5月」で25%。「5月以降」の合計では67%に達する。

[図表7]内定出しの開始時期

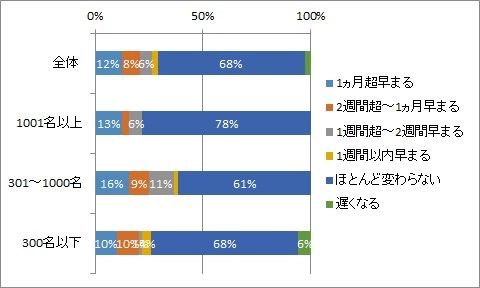

中堅企業の4割が内定出しを前倒し

内定出しの開始時期を前年と比較してもらったところ、大企業の78%、中堅企業の61%、中小企業の68%は「ほとんど変わらない」と回答。「遅くなる」と回答があったのは、中小企業の6%だけであった。内定出し開始時期が早くなると回答した企業は、大企業で22%、中堅企業で39%、中小企業で26%ある。早まる期間では「1カ月」が最も多く、中堅企業では16%にも及ぶ。プレエントリーが減少している割合が最も多かった中堅企業での危機感が最も強く、それが内定出し時期の前倒しにつながっている。

[図表8]内定出し開始時期の前年比較

【調査概要】

アンケート名称:【HR総研】「2019年新卒採用動向調査」

調査主体:HR総研(ProFuture株式会社)

調査期間:2018年3月19日~3月26日

調査方法:WEBアンケート

調査対象:上場及び未上場企業の採用担当者

有効回答:145件

※HR総研では、人事の皆様の業務改善や経営に貢献する調査を実施しております。本レポート内容は、会員の皆様の活動に役立てるために引用、参照をいただけます。その場合、下記要項にてお願いいたします。

1)出典の明記:「ProFuture株式会社/HR総研」

2)当ページのURL記載、またはリンク設定

3)HR総研へのご連絡

・会社名、部署・役職、氏名、連絡先

・引用先名称(URL)

・目的

Eメール:souken@hrpro.co.jp

- 1