日本では労働時間は法定で1日8時間1週40時間(特例事業場は1週44時間。以下特例事業場のことは考えず、1週は40時間と記載する)だが、この時間を超えると、日と週の両方の縛りがあり、1日8時間を超えると1週40時間を超えていなくても割増賃金を払う必要がある。欧米では週の労働時間を超えると割増を支払うのが一般的で、たとえばフランスでは1日の長さに縛られず、1週35時間内なら割増は発生しない。

フレックスタイム制を導入すると、清算期間(1ヶ月が一般的)の総労働時間の中でまさにフレキシブルに働くことができる。清算期間の労働時間の平均が、1週40時間以内であれば、1日に8時間、1週間に40時間を超えて働いても時間外労働とならず、割増賃金の支払いも必要ない。ただし、フレックスタイム制をとっても22時から翌5時までの深夜時間帯に働くと深夜の割増が必要になる。この部分は誤解が多いので注意が必要だ。

フレックスタイム制を導入するためには、就業規則に定め、従業員代表との間に労使協定を結ぶ必要がある。労使協定には、対象となる従業員の範囲(部署ごとの導入なども可能)、清算期間、清算期間における総労働時間、1日の標準労働時間を決める必要がある。労働者が必ず労働しなければならない時間帯をコアタイム、労働者が選択して労働することができる時間帯をフレキシブルタイムというが、定めるかどうかは任意だ。

フレキシブルタイムを設けないと、割増賃金をもらう目的で22時以降に出社し、深夜時間帯に働くということも可能になる。このようなことを防ぐためには、フレキシブルタイムを6時から22時までなどとするとよいだろう。また、全員が顔を合わせる時間がほしければコアタイムを11時から14時のように設定することができる。フレキシブルタイムが極端に短い場合や、コアタイムの長さが1日の標準労働時間とほぼ同じような場合はフレックスタイム制とは認められない。フレックスタイム制と認められないと1日8時間、1週40時間の縛りで割増賃金を計算して支払わなければならない。

フレックスタイム制の最大のメリットは、会社としては仕事量の波による時間の無駄や賃金の無駄がなくなることだろう。個人にとっても自主的に時間管理を行うことで、効率的な働き方ができ、残業の軽減につながる。また、通勤ラッシュを避けることなども可能となり、精神的、身体的にもゆとりが生まれ仕事への創造性や、働きがいが高まることが期待される。

これに対してフレックスタイム制のデメリットとして挙げられるのは、まず、取引先や他部署との連携が難しくなるということだろう。よくある実務的な相談にも、朝礼ができないというものが多い。自己管理ができないと、ルーズさが許されるものと勘違いしたり、一体感が欠けるなどの弊害が出る場合もあるだろう。何より人事担当者が制度を理解して運用するなど会社の管理能力が問われる。

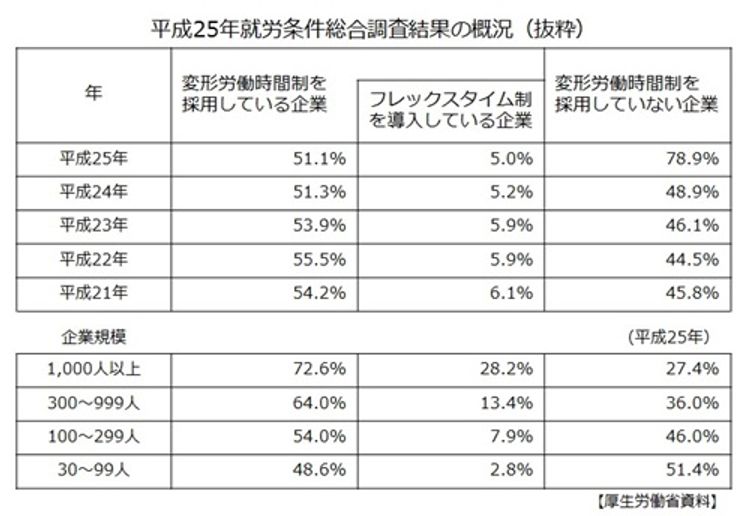

一見便利なフレックスタイム制だが、導入企業数の割合は減っている。(図表は厚生労働省平成25年就労条件総合調査結果の概況より抜粋)

1000人以上の企業では28.2%がフレックスタイム制を導入しているが、100人未満の中小企業での導入は2.8%と極端に少ない。デメリットにも関連するが、人数が少ない会社だと、朝、会社の始業時刻にオフィスに誰もいない、顧客からの電話も受けられないということも起こりがちだ。導入にあたっては、服務全般に対するモラルの低下や、取引先へのサービス低下など、マイナスの影響もよく検討したい。時間をずらしたいだけならシフト制という方法もある。便利そうだと安易に導入せず、専門家に相談するなど制度をよく理解し、業務フローを整えながら慎重に進めたい。

HRプロスクール 講師 富山節子

(株式会社ブレインコンサルティングオフィス 取締役)