経団連の指針による採用広報解禁から早くも1カ月あまりが経過しました。面接選考解禁日までの期間が昨年よりも2カ月短くなり、「短期決戦」という言葉をよく耳にします。ただ、これまではどちらかというと学生側に立って、余裕を持って企業研究をする間もなく、あっという間に選考時期が来てしまうぞという脅しのようなものとして使われることが多かったのではないかと思います。しかし、3月末にHR総研が実施した採用担当者を対象とした「2017年新卒採用動向調査」の結果を見ると、学生というよりも企業側に「短期化」の影響が出ているように思われます。

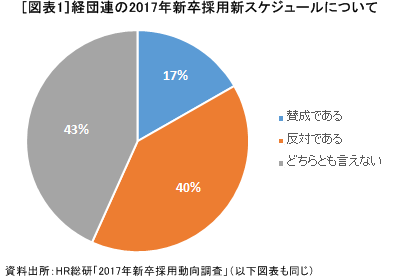

新スケジュールに「賛成」は2割未満

・前年の8月では、決められなかった学生への負担が大きいと感じる(情報・通信、300名以下)

・前年よりは改善されたため(サービス、301~1000名)

・2016の8月選考開始よりは、間延びせずに済むから(運輸・不動産・エネルギー、1001名以上)

・昨年と比較し、学生の就職活動期間が短くなると考えられるため(金融、300名以下)

・昨年よりはスケジュールが戻ったため(運輸・不動産・エネルギー、300名以下)

――など、あくまでも2016年新卒採用スケジュールとの比較論を理由として挙げる人が大半でした。純粋にこの新スケジュールを“最善”と考えている人はどのくらいいるのでしょうか。

ちなみに、「反対である」とする人の理由では、

・広報開始日がそのままで、選考開始日だけを前倒しにすると、学生にとっては、企業研究をする期間が短くなってしまう

恐れがある(メーカー、1001名以上)

・暇な3年生の冬休み中に就活させることが、学生の勉学に有効(サービス、300名以下)

・短期集中しすぎる(メーカー、301~1000名)

・広報期間が短い。学生が2月の春休み期間を有効利用できない(サービス、300名以下)

・少し短期決戦になりやすい(サービス、300名以下)

・2016年 卒よりは良いと思うが、2015年以前と比べると悪い。

特に理系学生はなるべく早く就職活動を終わらせて卒論・修論研究に入りたいので、

開始時間が遅れることイコール、彼らの研究に使える時間が短くなることになる(メーカー、300名以下)

・広報から選考の期間が短い。また、実態に合わないと思われる(サービス、301~1000名)

・6月の選考は学業を阻害してしまう(情報・通信、301~1000名)

・守らないルールはなくした方が良いと思う(情報・通信、301~1000名)

・各企業の裁量に任せて実施すべきと思う(商社・流通、1001名以上)

――など、「冬休み・春休みを有効活用できない」「広報期間が短すぎる」といった理由と、そもそも「統一スケジュールは不要」だという理由に大別できそうです。

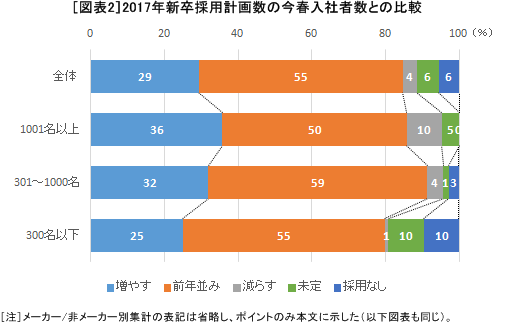

依然として旺盛な採用意欲

今春の入社者数と、2017年新卒採用計画数を比較してもらったところ、「前年並み」が55%と過半数を占めるものの、「減らす」「採用なし」とする企業の合計が10%なのに対し、「増やす」とする企業は29%と3倍にも及びます[図表2]。中国経済の失速やマイナス金利政策をはじめ、さらには来年に控えた消費税率の改定問題など、経済の不安要素は少なくないものの、企業の採用意欲は依然として旺盛なようです。

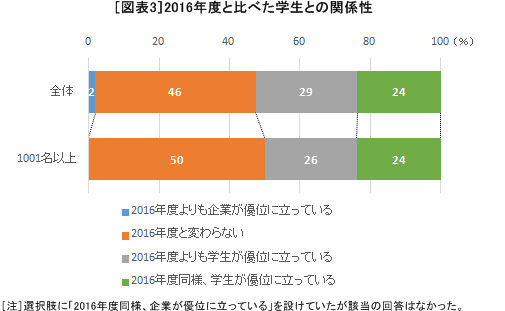

企業の採用増=学生の売り手市場

昨年にも増して企業側の新卒採用計画数は伸びており、求人倍率は前年の1.73倍からさらに高まることが必至です。経団連の指針スケジュールの変更も相まって、企業側の危機感は相当強くなっているようです。それを表しているのが[図表3]のデータです。2016年卒採用と比べて、企業と学生の関係はどうなるかを聞いたものです。

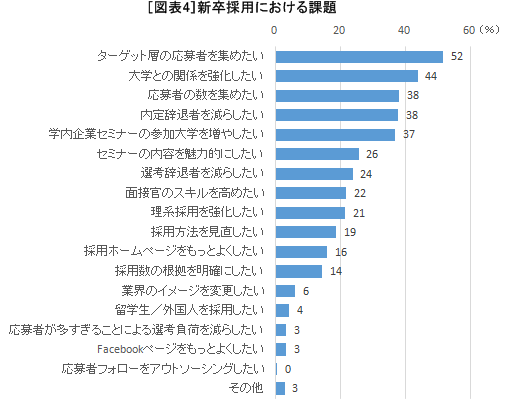

新卒採用課題は「ターゲット層の応募者確保」と「大学との関係強化」

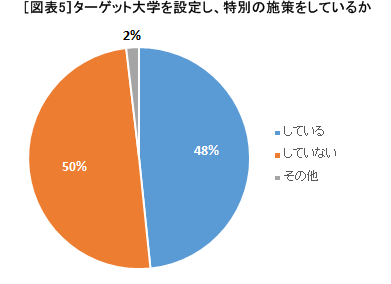

新卒採用における課題を選択してもらったところ、半数以上の企業が選んだのが「ターゲット層の応募者を集めたい」で52%にも及びます[図表4]。次いで「大学との関係を強化したい」の44%、その関連項目として「学内企業セミナーの参加大学を増やしたい」も37%で上位に来ています。「ターゲット」とする大学との「関係を強化」し、その大学で開催される「学内セミナー」に参加して、ターゲット学生層とのコミュニケーション密度を高めたいということです。

大手企業の8割がインターンシップを実施

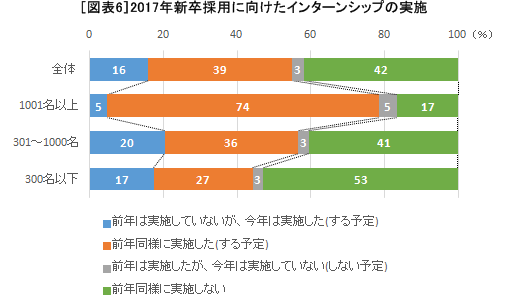

学生のキャリア開発支援というよりも、あくまでも自社の新卒採用活動の一環として、毎年インターンシップを実施する企業は増え続けていましたが、採用広報解禁が12月から3月に変更となった2016年卒採用から、その動きに拍車がかかりました。3月の採用広報解禁からまともに採用活動を始めていたのでは、学生の企業認知のスタート時点で乗り遅れてしまうという意識が強くなっているのです。意識の高い優秀学生ほど早期から活動を始める傾向が強いため、それらの学生との接点をつくるという意味合いもあります。2017年卒採用に向けてインターンシップを実施した企業は全体で55%、大手企業だけに限れば79%と8割もの企業が実施したと回答しています[図表6]。

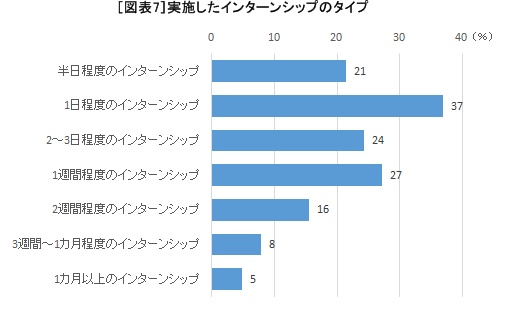

もはやインターンシップの主力は1Dayタイプに

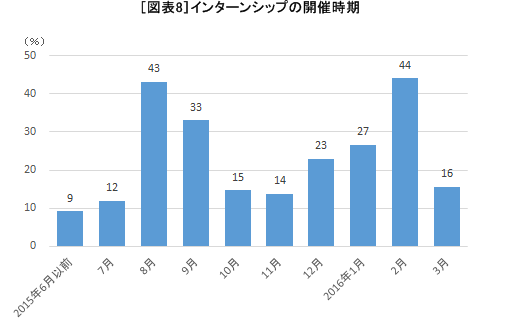

開催時期を見てみると、従来最も多かったのは「8月」で、次いで「9月」のいわゆる「サマーインターンシップ」と呼ばれるものでした。今年はというと、「10月」「11月」の開催割合こそ14~15%と低くなりましたが、「12月」から再び実施企業の割合が増え始め、後期試験のある「1月」ですら27%、「2月」は44%と「8月」をわずかながらしのぐ結果となりました。「ウィンターインターンシップ」がこの2年で完全に定着した感があります[図表8]。

次回は、同時期に調査した学生の動きを見てみたいと思います。

- 1