入社前教育から見る「教え」の傾向

2013/09/11

HR総合調査研究所(HRプロ)が6月末から7月はじめにかけて行った調査で、入社前教育の実施状況と目的を聞いてみた。大雑把に言うと、約7割の企業が入社前教育(内定者研修)を実施している。入社前教育が常識化しているようだ。

- インターネット・携帯電話の普及と入社前教育

- ただ過去において入社前教育は常識ではなかった。1980年代では「入社する4月1日まで悔いのないように遊べばいい」と話す人事担当者が多かった。その趣旨は「入社したらみっちり鍛えるから遊ぶ暇はない。遊びは学生のうちに済ませておけ」というものだったと思う。

入社前教育が常識化していく背景に、インターネットや携帯電話の普及があったはずだ。1990年代末まで学生への連絡は郵便物が主流だったし、すべての学生が携帯電話を持っていたわけではない。そういう時代の連絡は手間がかかり、即時性にも欠けていた。2000年代に入り、インターネットと携帯電話が普及すると、連絡がきわめて簡単になった。その頃から入社前教育が増えてきたように感じる。 - マナーから逸脱している過剰なビジネス用語

- 入社前教育の形式は、集合研修と課題・レポート提出がともに約5割で多い。集合研修を実施した上で、その成果や感想を提出させる企業が多いのだろう。

内容を見ると、もっとも多いのはビジネスマナーだ。マナーは型であり、振る舞い方。言葉の使い方もビジネスマナーに含まれる。就活でも敬語の使い方を重視しており、入社前教育でも教えているのだろう。

新入社員や若手社員からもらうメールの文章を読むと、頭が痛くなることが多い。「いつもたいへんにお世話になっております」などの実態を反映していない無駄な言葉が多く、「確認させていただきました」と過剰敬語が目立つ。

たぶん就活や入社前教育での教え方が悪い。マナーは適切に使うものであり、過剰であればマナーから逸脱する。ところが形式的にマナーを教えるので、過剰に丁寧にすることがマナーだと勘違いする。

教育担当者はビジネスマナーの内容を吟味して欲しいと思う。 - 会話を通じて仲間になり、共有する時間によって変わる

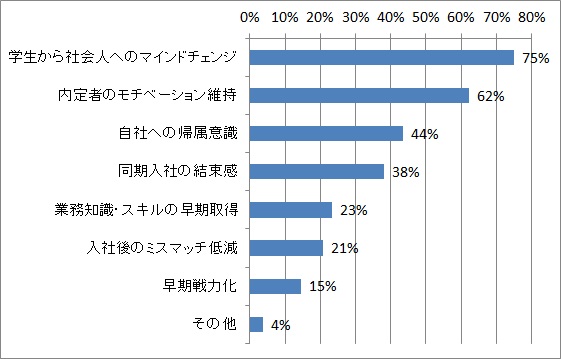

- なぜ入社前に教育するのか? もっとも多い目的は、学生から社会人へのマインドチェンジ。75%もある。続いて内定者のモチベーション維持(62%)だ。

自社への帰属意識(44%)や同期入社の結束感(38%)も似たような意味である。総じて内定者の意識に関わるものが多い。

日本の新卒採用には奇妙な言説がまかり通っており、奇異に思うことがある。「即戦力採用」はその典型だ。日本の新卒採用は面接で決まる。面接で能力は測れないから、学生の印象で決めている。そんな採用で得た社員が即戦力になるはずがないし、カリキュラムを見れば明らかなように大学も社会人を養成しようとしていない。

そこで企業は入社前の教育でモチベーションを高めようとしている。内容を読むと合宿研修、グループワークが多い。人は会話を通じて仲間になり、共有する時間によって変わる。合宿、グループワークは健全な施策だと思う。