一般財団法人労務行政研究所(以下、同研究所)は2025年7月3日、「改正育児・介護休業法への企業対応状況」に関するアンケート調査の結果を発表した。本調査は、同年4月に全国の人事労務担当者を対象に実施され、合計344社から回答を得ている。調査結果から、現場の最新動向や課題が明らかとなった。

テレワーク対応、製造業では「未対応」4割

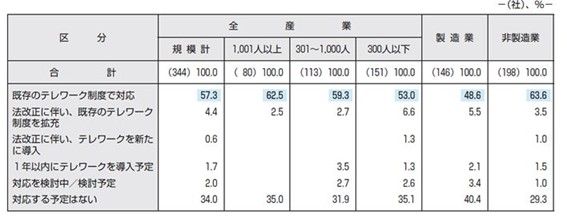

「改正育児・介護休業法」は2025年4月および10月に段階的に施行され、企業に対して柔軟な働き方の実現や介護両立支援の強化など、従来以上の対応が求められている。4月1日に施行された改正法では、3歳未満の子を養育する従業員および要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化された。こうした中、どの程度の企業が改正法への対応を進めているのだろうか。今回の同研究所の調査では、改正法に対し「既存のテレワーク制度で対応」とした企業は57.3%と半数を超えた一方、「対応する予定はない」と回答した企業も34%に上った。特に製造業では「未対応」が40.4%と、非製造業(29.3%)よりも高い傾向が見られ、業種による対応格差が浮き彫りとなった。

介護両立支援、9割近くが「相談体制」整備

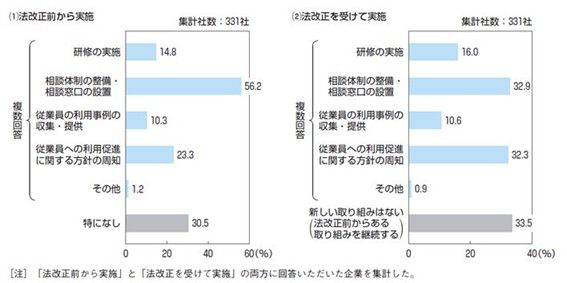

続いて、「介護休業や両立支援制度の利用促進に向けて実施した施策」を調べたところ、法改正前後を通じて「相談体制の整備・相談窓口の設置」に取り組む企業が89.1%に達した。他方、法改正後に新たに実施した施策としても「相談体制の整備・相談窓口の設置」(32.9%)と「利用促進に関する方針の周知」(32.3%)が拮抗しており、従業員の声を吸い上げやすい環境づくりが進められている実態がうかがえた。

介護情報の早期提供は「年1回まとめて」が過半数

法改正によって義務化された「従業員が介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供」についても、調査では「該当者を対象に、年に1回まとめて実施」が55%と最も多く、次いで「個別に実施」が33.3%だった。計画的な情報提供が主流となりつつあるようだ。

育児期の柔軟な働き方、主流は「始業時刻等の変更」と「短時間勤務」

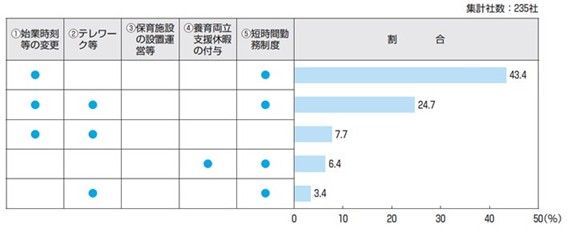

2025年10月施行分では、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対し、五つの措置から2つ以上を選択して講じることが義務化される。この「措置の選択」について、調査時点で既に選択する措置を決定していた企業のうち、「始業時刻等の変更」と「短時間勤務制度」の組み合わせが43.4%と最多だった。これに「テレワーク等」を加えた三つの措置を選択する企業も24.7%に上り、柔軟な働き方の実現に向けた多様な制度設計が進んでいる様子がうかがえた。

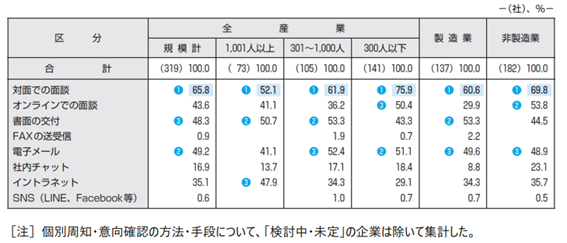

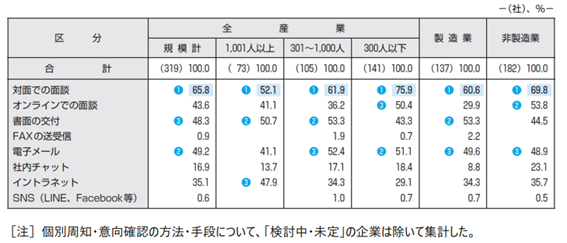

また、これらの措置の個別周知・意向確認の方法としては、「対面での面談」が65.8%と最も多くなった。従業員一人ひとりのニーズを把握する取り組みが重視されていることが分かる結果となっている。

今回の法改正は、「仕事」と「育児・介護」の両立支援を一層強化し、従業員の多様な働き方を後押しするものとなっている。一方で、テレワーク対応や柔軟な勤務制度の導入には、業種や企業規模による対応格差が依然として存在し、業務設計や現場運用の課題も浮き彫りとなった。

人事・経営層には、法令遵守だけでなく、従業員が安心して制度を利用できる職場環境づくりや、現場の実情に即した柔軟な運用体制の構築が求められる。今後も法改正や社会環境の変化を見据えた継続的な制度見直しと、従業員への丁寧な情報提供・意向把握が、企業の持続的成長と人材確保の鍵となるだろう。

出典:https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000089328.pdf

人事・経営層には、法令遵守だけでなく、従業員が安心して制度を利用できる職場環境づくりや、現場の実情に即した柔軟な運用体制の構築が求められる。今後も法改正や社会環境の変化を見据えた継続的な制度見直しと、従業員への丁寧な情報提供・意向把握が、企業の持続的成長と人材確保の鍵となるだろう。

出典:https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000089328.pdf